特集 就職氷河期世代の成長支援 OPINION1 就職氷河期世代の現在地 社会と企業に今なお続く経済的影響とは 永濱利廣氏 第一生命経済研究所 首席エコノミスト

永濱利廣氏

永濱利廣氏

就職氷河期世代が社会問題化して久しいが、この世代がミドルに突入したことで、問題はさらに深刻化している。

就職氷河期世代はどのような背景で生まれて、どのような苦境を味わってきたのか。

そして政府の対策とその成果とは。第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏に、データをもとに解説してもらった。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=編集部

大企業の採用計画は3分の1に激減

まず就職氷河期世代の定義を確認しておこう。就職氷河期世代活躍支援を行う厚生労働省では、「バブル崩壊後の1990~2000年代、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も様々な課題に直面している」世代を就職氷河期世代としている。これは就職氷河期世代を広めにカバーした定義であり、具体的な年齢は定義者によって幅がある。もっとも一般的なのは「1993~2005年に学業を修了して社会に出た世代」。ストレートに大学に進学して卒業したならば1970~1982年に生まれた人が該当する。2025年現在の年齢でいえば、43~55歳に当たる。

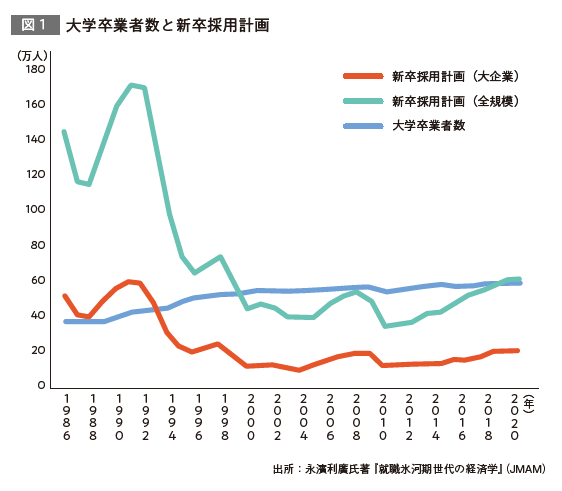

この世代がどれほど就職難だったのか。第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏は日銀短観をもとに、企業の採用計画数の推移をグラフ化した(図1)。これを見れば、企業が極端に採用を絞っていたことは一目瞭然だ。

「新卒の採用計画のピークはバブル期の90~92年で、採用計画は160万人前後。しかし93年から一気に採用が絞られ始めて、90万人台になりました。さらに95年には60万人台にまで減少しました。わずか数年で採用計画数はピークと比べて半分以下になっています」

注目したいのは大企業の採用計画だ。先のグラフで、大企業の採用計画数と大学卒業者数に絞った推移を見ると、大企業への就職がいかに狭き門だったのかがわかる。

大企業は、バブル期には大学卒業者数を上回る60万人の採用を計画していた。完全な売り手市場である。ところがバブル崩壊後は採用計画が20万人前後に激減。一方、大学卒業者は増えていたため、採用計画数が大学卒業者を30~40万人下回る超買い手市場になった。

学生に人気の高い大企業が採用を絞れば、その影響は広範囲に及んでいく。

「志望の大企業に入れない就活生は、人気的にワンランク、ツーランク落として就職しました。こうやって玉突きが起きたのですが、中堅中小企業も採用を絞っていたため、職に就けない無業者や、不本意ながら非正規雇用を選ばざるを得なかった人が続出しました」

そもそもなぜ、大企業は採用を絞ったのだろうか。バブル経済崩壊が直接的な引き金になったことはよく知られているが、永濱氏はエコノミストの視点で原因をさらに掘り下げてくれた。

「一因は、政策当局の経済政策の失策です。バブルが崩壊してもしっかり金融財政政策をやっていれば資産価値は極端に下がりませんでした。しかし日銀の金融緩和が遅れ、政府も財政政策を絞ってしまった。その結果、不良債権が発生。過剰債務を抱えなかった企業も過剰設備や過剰雇用で苦しみました。

企業がバブル期に過剰採用していたことの反動も忘れてはいけません。過剰人員を調整したくても、正社員の解雇は難しいため、大企業はシニアの早期退職と新卒採用の極端な抑制で対応しました。それが就職氷河期世代を生み出したのです」

ミドルになっても苦しむ就職氷河期世代

新卒採用で就職難に見舞われたとしても、その後に採用人数が回復すれば挽回できただろう。実際、採用環境が良くなることに期待して、ひとまず大学院に進学して就職を遅らせる選択をした人もいた。しかし、現実には就職氷河期は10年以上続いたため、数年待ったところで状況は変わらなかった。

「環境が変わらなかったのは、無業者や非正規雇用を選んだ人も同じです。政府が派遣法を改正したため、正社員を非正規雇用に置き換える企業の動きが強まり、むしろ非正規雇用は増えました。また、20~30代を非正規雇用で過ごすと、労働市場で価値の高いスキルを職場で磨いていくことが難しくなります。就職氷河期が終わって雇用環境が多少改善しても、非正規雇用の人が正社員になりにくい状況は変わりませんでした」

雇用が不安定だと、収入も低くなりがちだ。もちろん低収入はそれ自体が大きな問題だが、婚姻のしにくさにつながっていることも見逃せない。

「20~30代の男性は、年収が低いほど既婚率が低い傾向があります。年収300~400万円の既婚率は17%で低いですが、年収300万円未満になると9%とさらに落ちてしまいます。国税庁の調査によると、年収300万円未満の男性は、2010年の段階で全男性納税者の23.4%。この割合は97年以降増え続けていて、就職氷河期世代と重なります」

永濱氏は、「これを放置したことで取返しのつかないことが起きた」と指摘する。

「婚姻率の低下は少子化の原因の1つです。就職氷河期世代は第二次ベビーブーム世代と重なり、普通なら第三次ベビーブームが起きてもおかしくなかったのですが、家庭を持てるほどの雇用所得環境が得られなかったせいで、次のベビーブームは起きませんでした。この社会的損失は、出生率が多少改善したとしても取り戻せません。現在の労働力不足や社会保障への不安も、就職氷河期世代を早めに支援していたら、今より状況はマシだったでしょう。その点でも政策当局の失策だったと思います」

一方、狭き門を突破して新卒で正社員になった人も、それで一生安泰とはいえない。就職した直後は見えづらかったが、ミドルマネジャーになった今、改めて就職氷河期世代の悲哀を味わっている人も多い。

「就職氷河期の前のバブル期に企業は積極採用しました。そのため上に人がつかえていて、就職氷河期世代まで年齢にふさわしいポストがなかなか回ってきませんでした。

運良く管理職のポストを得たとしても、素直には喜べません。就職氷河期は10年以上続いたので部下の層が薄く、管理職でありながら下の仕事もするプレイングマネジャーの役割を果たさざるを得ませんでした。疲弊度はより高くなると思います」

仕事はキツくなっても、かつてのように年功序列で賃金が増えるならまだ我慢ができるかもしれない。しかし、この世代は賃金面でも割を食っている。

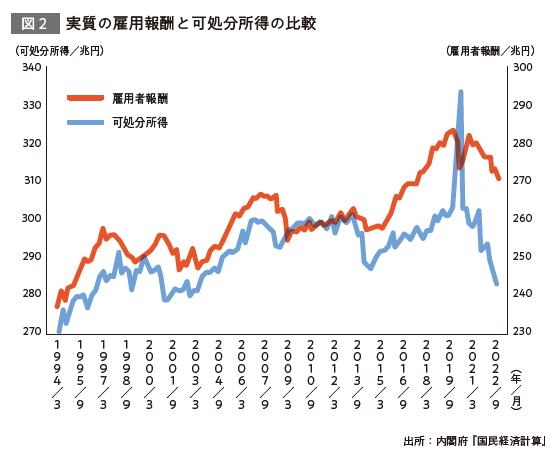

「アベノミクスで全体の雇用者報酬は増えています。ただ、実質の雇用者報酬はそれほど増えていませんし、税金や社会保険料を差し引いた実質の可処分所得は結局30年前と大きく変わっていません(図2)。一方、近年は人手不足から新入社員の初任給を上げる動きが強まっています。人件費がそれほど変わらないのに若い世代の賃金を引き上げるなら、今の管理職世代、つまり就職氷河期世代の賃金を抑制して原資をひねり出すしかありません。その意味でも、氷河期世代は苦汁を味わっていると言わざるを得ません」

政府の対策は「60点」だが一定の成果あり

就職氷河期世代の窮状は、その世代が社会に出て以降ずっと続いている。そうした状況に対して、政府は2003年に「若者自立・挑戦プラン」をまとめて、就職氷河期世代を中心とした若者の就労難に対策を講じた。就労難を「自己責任」ではなく、「社会システムの不適合の問題」と捉えたのは一歩前進だった。しかしその成果が出ていないことは、これまで見てきたとおりだ。

さらに踏み込んだ対策として、2019年に政府は「就職氷河期世代支援プログラム」を打ち出して、「5年間で正規雇用30万人純増」を目標に掲げた。具体策として、「求人情報の提供」「就職支援」「リスキリング対策」といった取り組みを実施した。

「支援の内容はいいですよ。たとえばハローワークに専用窓口をつくってマンツーマンで職を紹介するだけでなく、無償の職業訓練にも力を入れました。特にいいと思ったのは、失業保険給付が終わった後でも、月10万円の生活支援給付金をもらいながら無料の職業訓練を受講できる求職者支援制度です。雇用保険の受給が終了した人だけでなく、低収入のパート社員なども利用できます。

ただ、支給要件は『世帯全体の収入が月30万円以下』などと厳しくなっています。結婚してパートナーが正社員だと、おそらく要件を満たさない人が多いでしょう。また、いくらいい仕組みでも、対象者に情報が届かなければ意味がありません。対象者が非常に限定されている点、そして政府が積極的に広報していない点を考慮すると、100点満点で60点の対策といったところでしょうか」

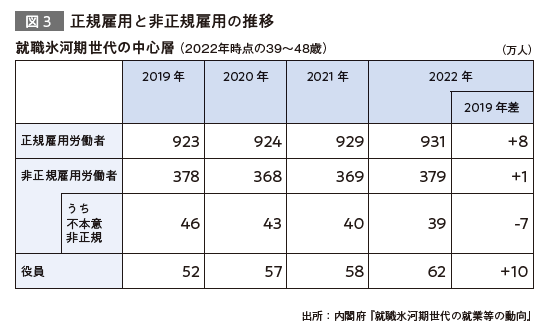

実際の成果も見てみよう。正規労働者は22年時点で19年より8万人増えた。一方、非正規労働者は1万人増。非正規労働者のうち、仕方なく非正規で働く不本意非正規は逆に7万人減少している(図3)。このペースでは目標の正社員30万人純増には届かないものの、一定の成果は出ている。定量的にもぎりぎり合格点を与えられる水準といえる。

バブル世代の整理が就職氷河期世代を救う

政府の支援が一定の成果を上げているなかで、当事者である就職氷河期世代は、自身のキャリアをどのように考えればいいのだろうか。

非正規労働が長くスキルを磨く機会が少なかった人に対して、永濱氏は「事務系にこだわる必要はない」と助言する。

「事務系の人気が高いですが、今後は生成AIの登場で事務の仕事は減り、収入も上がりづらくなります。製造現場もロボティクスが進むとはいえ、現状では人が足りず、TSMCの熊本工場周辺では寮・食事完備で時給3,000円の求人も出ています。単身者なら地方に移住もしやすいでしょう。事務系よりも工場で機械を扱うスキルを磨いた方が、キャリアが拓けるのではないでしょうか。

タクシーの運転手もお勧めです。事務系で未経験のまま正社員になれば、年下の社員が上司になるケースも多いはずです。一方、タクシーなら少なくても乗車中は職場の人間関係に悩まされなくて済むかもしれません。また、年齢のハンデがなく、今からでも年収1,000万円を目指せることも魅力です」

同じ就職氷河期世代でも、大企業に正社員として潜り込めた人はどうか。

「転職サイトに登録して、いい仕事があればどんどん転職した方がいいですね。就職氷河期世代の正社員は、就活で苦労しただけに今の会社にしがみつきがちです。しかし、それを会社に見抜かれているから、『この世代の賃金を抑えて若い世代に回そう』と足もとを見られてしまいます。一方、日本は長く勤めるほど指数関数的に退職金の額が上がっていくので、勤め上げた方が生涯収入は増える可能性はあります。最終的には損得を計算したうえで判断すべきですが、まずは転職サイトに登録するなどして情報を集めるべきです」

自分は専門職ではなくゼネラリストで、市場価値が低いのではないかと心配な人もいるだろう。しかし、永濱氏は「過小評価しなくてもいい」と背中を押す。

「専門性の高いスキルを磨いて転職を繰り返すのも一つの道ですが、ゼネラリストも対人スキルなどの総合的なスキルが求められます。大企業でチームを率いて成果を出した経験のある人なら他でも通用しますし、実際に管理職の求人も多くなっています。不安がらずに、能動的に動いてもらいたいですね」

就職氷河期世代は、これまでキャリアの選択肢が限られていた。ただ、政府の対策や構造的な人手不足の影響で、雇用に関してはようやく改善の兆しがある。

就職氷河期世代がキャリアを自律的に構築できる環境は整いつつあるなかで、企業はどのようなことを意識すればいいのか。永濱氏は、企業の経営層や人事担当に向けて最後にこうアドバイスをしてくれた。

「実は私も就職氷河期世代の一人です。私の勤務先はバブル世代の大量採用で上が詰まっていましたが、早期退職で人が減って私たちの世代にもチャンスが広がりました。就職氷河期世代は就活で志望のランクを下げざるを得なかったため、ポテンシャルはバブル世代より上の人が多いという話もよく聞きます。そうした人材に活躍してもらいたければ、黒字リストラで上の世代を整理するくらいの踏み込みは必要なのかもしれません。

逆にそうした人材を外部から獲得したければ、新卒採用から中途採用へのシフトが欠かせないでしょう。人事部は新卒採用をやめたがらないかもしれませんが、それを手放せるくらいの勇気を持ってもらいたいですね」