特集 今こそ考えたい 人事部門の価値 OPINION 6 「共創型人材」の創出に向けて多様な施策を展開 人事の役割は「個の力」のレベルアップとそれを解き放つ「企業文化」の醸成 今井のり氏 レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 CHRO

今井のり氏

今井のり氏

経営統合により2023年に誕生したレゾナック・ホールディングスは、まさにいま、変革のただ中にある。変革を進めるために必要なことは何なのか。同社の価値を最大化させる人材戦略と、そのなかで人事が果たすべき役割とは――。

改革のキーパーソンであるレゾナック・ホールディングスCHROの今井のり氏に話を聞いた。

[取材・文]=平林謙治 [写真]=レゾナック・ホールディングス提供

企業文化のトランスフォームに挑む

「JTC」という言葉をよく見るようになった。「Japanese Traditional Company」(伝統的な日本企業)の略で、旧態依然とした文化や慣習を色濃く残す古い体質の大手企業を、皮肉を込めてこうよぶ。

今まさに「JTCからの脱却」を目指して、企業文化の大変革に取り組んでいるのが機能性化学メーカーのレゾナック。昭和電工と日立化成という老舗企業同士の統合により、2023年に誕生した“古くて新しい会社”である。

「当社にとって究極の戦略は、一人ひとりの『人』なんです」

改革のキーパーソンの1人であるCHROの今井のり氏は明言する。

「多様な人と人がつながることで、新しい何かが生まれる“共創”こそ、当社の競争力の源泉。優れた技術もそれを適切に扱う人がいなければ、価値を発揮しませんからね」

しかし、JTCには優秀な人材がいながら、そのポテンシャルが解き放たれていないという弱みがある。

だからこそ、「個の力を解き放って最大化するためには、会社ごとカルチャーからトランスフォームしなければならない」。今井氏ら新会社の経営陣は腹をくくった。そして、その目指す姿―― 個性に溢れた多様な人材のつながりを体現するために、まず自ら範を示して見せた。

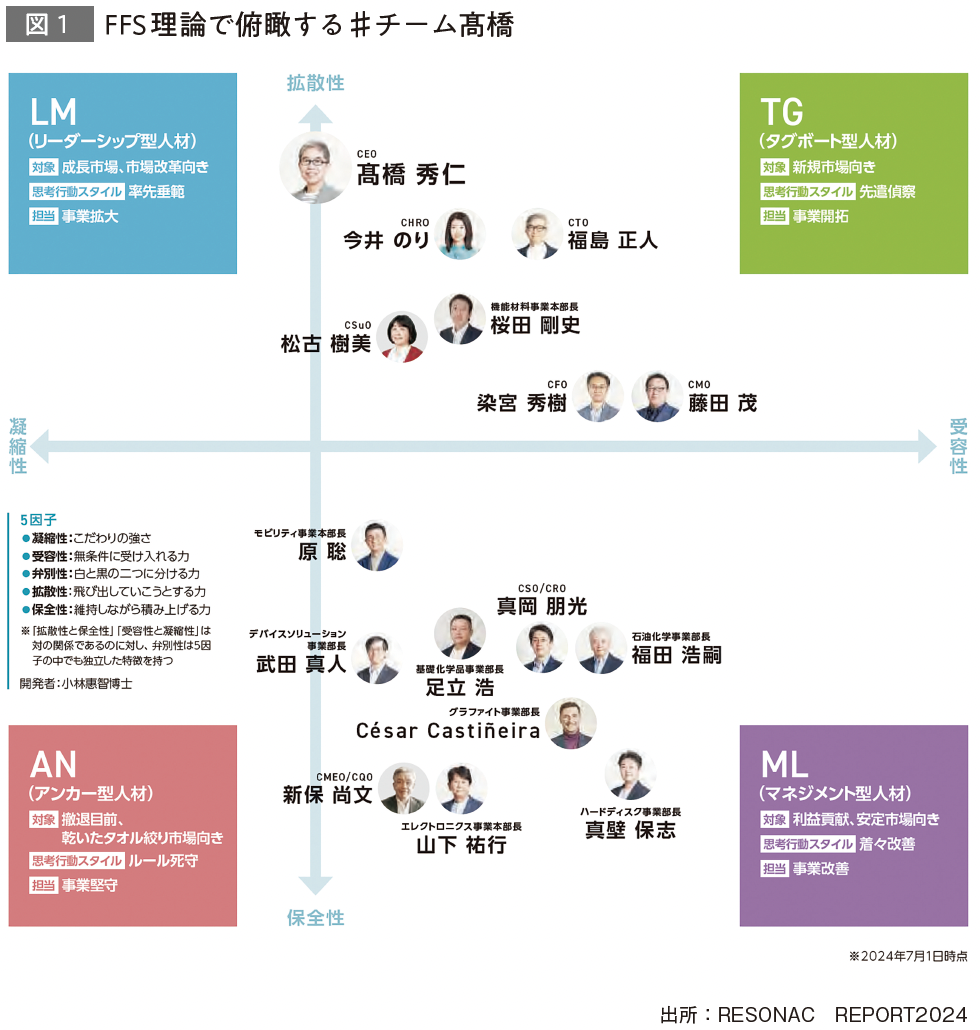

それがCEOの髙橋秀仁氏率いる同社経営陣、通称「チーム髙橋」である(図1)。各メンバーの思考行動特性の違いを「FFS理論」というツールを活用して分析、マッピングしたものを統合報告書でも公開している。

「企業文化の改革は、一人ひとりの考え方の違いを共有して乗り越えるところからしか始まりません。相互理解を深め、心理的安全性を担保しながら、それぞれの強みを最大限に発揮できる環境や雰囲気を醸成していきたい。まずは自分たちからだよね、と。個性診断に基づく経営陣のチームづくりを公開して、改革への本気を発信しました」

「チーム髙橋」は外部招聘の人材も多い混成チームだが、「FFS理論の診断では、変革期に適したメンバー構成であり、この構成ならチームの運営はフラットがいいとわかった。全員が動きやすくなるんです」と、今井氏は手応えを見せる。

「人の個性って、実は相対性なんですよね。固定的なものではなく、環境で変わるし、メンバーに新しい人が入ると、その関係性のなかで変わったりもする。それをどう組み合わせて、組織の力につなげていくか。人事として、自分がもっとも関心のあるテーマです」

共創を阻む壁をどう乗り越えるか

昭和電工と日立化成が統合する際、髙橋氏が前者側の、今井氏が後者側の責任者として、従業員2万4000人に及ぶ巨大な統合プロジェクトを牽引した。そのタッグは新会社にあってますます健在だ。

「髙橋も私も、FFS理論で『拡散性』とよばれる因子が高いので話が早いんです。新しいことを始めたり、いまやっていることを変更したりするのに躊躇がありません。まず動く、すぐ動く、動いて学ぶというアジャイルなやり方が、きっと変革のフェーズには合うんでしょうね。動いて試すと何がいいかというと、結果はどうあれ、データが獲れるし、フィードバックも集まってくる。それがないと、変革を進められませんから。人事というと、社員に与える影響の大きさからか、とかく新しい一歩をためらいがちですが、私はそういう個性ではないので、どんどん試しています。実際、統合を機に、人事の在り方は大きく変わりました」

その根幹にあるのが、企業価値に対する考え方だ。レゾナックでは、<企業価値=戦略×個の力×企業文化>と定義づけている。

「個の力」と「企業文化」のレベルアップを通して戦略実現に寄与する人事の役割こそ、同社における企業価値最大化の核心であることは論をまたない。

「事業環境が多様化・複雑化するなか、トップダウンでは、刻々と変化するお客様のニーズに応えきれません。フロントラインにいる一人ひとりが社内外の人々と自律的につながり、知恵を融合させながら最適解を見つけていく。そうした“すり合わせ”によって価値を生み出せる人材―― いわゆる『共創型人材』の創出が、『個の力』のレベルアップの肝だと私たちは確信しています」

今井氏はそう強調しつつ、一方で「ところが」と難しさも隠さない。JTCには、そして日本社会には、共創に取り組もうとすると、それを阻む厚い壁がある、というのだ。

「集団の画一性、同質性に固執する『同調圧力』のことです。ちょっと異質なタイプの人が来ると、“変な人”と決めつけて、よくわからないからと敬遠したり、排除したり……。同質性のなかで閉じていては、尖った発想は生まれにくいし、よくわからないからこそ受け入れてしっかりと議論すべきなのに、日本の組織には同調圧力を乗り越える文化が乏しいですよね。でも、当社にとっては、そこが改革の一丁目一番地。先述の『個の力』と並行して、その個の力を解き放つ『企業文化』をしっかり構築しない限り、レゾナックの事業モデルは成り立ちません」

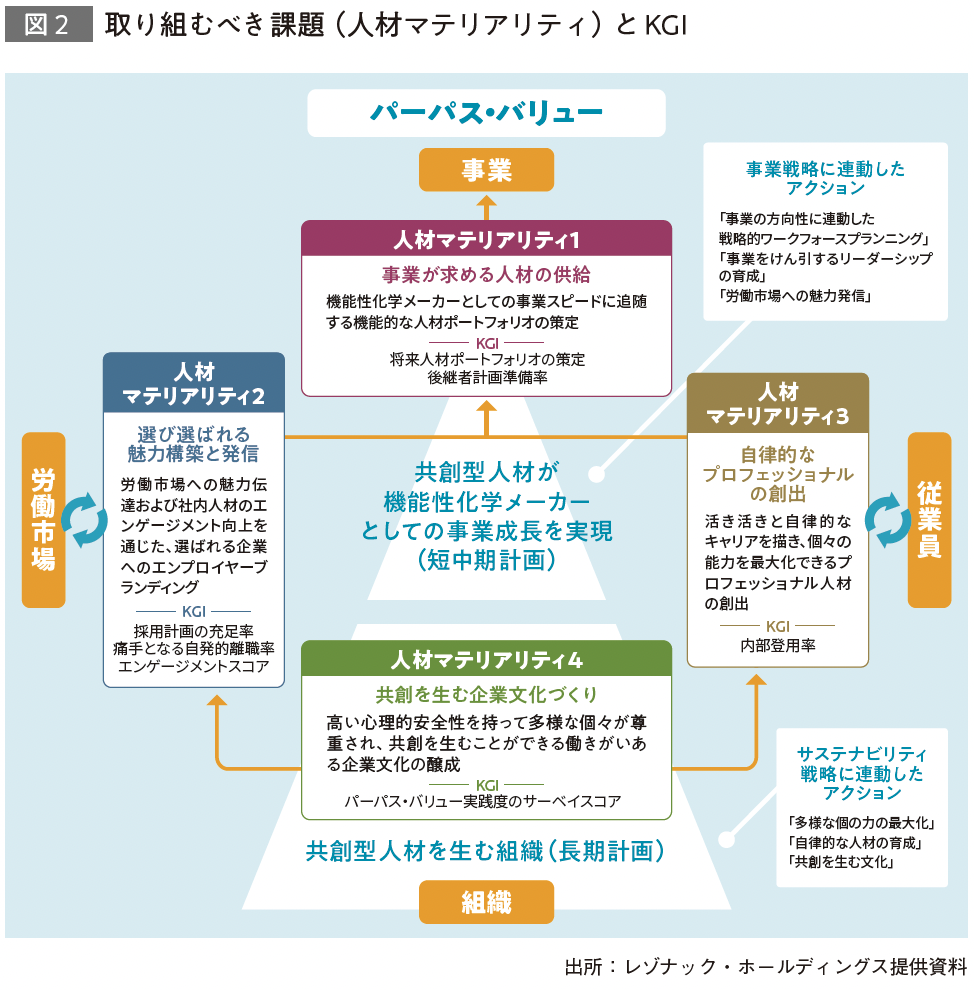

今井氏らはこうした考え方をまず明確にしたうえで、人材戦略(図2)を策定した。4つの人材マテリアリティとそれに紐づくKGI、KPIを掲げ、オープン、かつアジャイルに課題解決を進めている。

成長を促す“異文化体験”の仕掛け

たとえば、まず経営統合1年目には、CEOの髙橋氏と今井氏が各拠点を訪ね、タウンホールミーティングやラウンドテーブルで、年間1000人以上の従業員と直接語り合った。

2年目からは、マネジャー向けのトレーニングを本格展開。今井氏によると、「共創型コラボレーション力強化研修」と「共創型リーダーシップトレーニング」の2つを必修プログラムとして実施している。

「私たちは共創に必要なスキルを、『心理的安全性』『アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)の排除』『発信力』『傾聴力』『ファシリテーション力』の5つに設定しました。マネジャーはまず、自分がこれらについてどの程度のレベルにあるか、360度フィードバックを受けます。そして、その改善のためのスキルを座学やワークショップなどで学び、職場でも実践してみましょう、と。3カ月後にまた360度評価を受けるので、かなり行動変容をしないと、結果が良くならないんですね」

こうしたトレーニングも「隗より始めよ」だという。経営陣から率先して受講し、髙橋氏に至っては、自らの360度評価の推移を社外にも公表しているのだ。そんなトップの思いを、今井氏はこう代弁する。

「髙橋も私も、会社は社員が各自のパーパスを実現するための乗り物であり、より人事的な視点でいうと、個々が成長するための“道場”だと思っています。1人でできることをどれだけやっても、成長って起こらないんですね。異質なタイプの人の手助けを得て、『えっ!?そういうことをやってもいいんだ』『そんな見方もあるのか』と、衝撃の体験をするなかで、初めて成長できるんです。だからこそ、多様な個性のメンバーとチームで働く“異文化体験”を、私たちは大切にしていますし、人事としても、あの手この手でそうした機会を提供しています」

レゾナックグループ全体を対象とするグローバルアワード「AHA!」(Awards of Harmony)も、その1つだ。組織の枠を超えたチームが自由にテーマを設定し、パーパス・バリューの浸透に向けた様々な取り組みに挑戦する。その実践内容を共有し称賛する表彰の仕組みで、2万4000人いる従業員のうち、国内外から毎回、約1万2000人が参加するという。

エモーショナルなサポートに比重を

もちろん、こうした施策を進める人事部門自体も、新会社発足に伴う変革のさなかにある。しかも、経営統合2年目にして人事制度の統合を果たすなど、その進捗のスピードは、当事者のCHRO自身も驚くほど速いという。

「統合して間もないころ、人事部門のリーダーを集めてワークショップを開いたんです。実際に統合してみて、見えてきた問題もあると思うので、“バグ出し”をしましょうと。在るべき人事の姿は何か。そこへ向けていま解決すべきことは何か。中長期で変えた方がいいことは何か―― 。複数回行ったのですが、私は初回に参加して話の口火を切っただけ。そこからはリーダーたちが、担当や役割の垣根を越えて、自律的に議論を深めてくれました。今年、人事は組織を大きく変えたのですが、これも部署名から何からメンバーが知恵を出し合った共創の賜物です。意識の変化という意味では、旧昭和電工や旧日立化成のころには考えられなかったところまで、ジャンプしたといっていいでしょう」

新しい一歩をためらいがちだった人事で、「個の力」が解き放たれた意味は、新会社の船出にとって極めて大きい。上意下達のJTCではネックになりやすい、人事と現場の関係性やコミュニケーションにも、改善が見られるようになった。

「最初に髙橋と2人で現場を回ったときは、やはり距離があるなという感じでした」と、今井氏は言う。

「今までもお給料をちゃんと支払うとか、各種申請をサポートするとか、オペレーションの部分では現場から頼られていたと思いますが、今後、そういった業務はデジタルで効率化していきたい。人事としては、よりエモーショナルなサポートに比重を置き、現場のメンバーのエンゲージメントを高めたいのです。そのためには、エンゲージメント調査などのデータをしっかりと分析して、現場の思いやニーズをつかまなくてはいけません。そして、分析結果に基づく改善策を、現場のマネジャーと連携しながら適切に打っていく。その繰り返しでしょう」

目に見えない心の部分を扱うからこそ、根拠をデータで「見える化」して納得感を醸成する必要がある。人事と現場との、これも「共創」の1つのカタチといっていい。

「人を幸せにする」のが人事の価値

レゾナックの初代CHROに就任するまで、今井氏に人事の職務経験はなかった。しかし、大学の専攻を化学と心理学で迷うほど、もともと人への関心は強かったという。

「旧日立化成で経営企画部門に在籍していたとき、経営戦略というものを突き詰めて考える機会があったんです。機能性化学メーカーの価値の源泉とは何だろうと。考え抜くなかで、やはり現場で働く一人ひとりのエンゲージメントがすべてだと思い至りました。だから、企業カルチャーの醸成が鍵になると、経営陣にも提案したんです。ところが、当時の役員には誰ひとりとして刺さらなかった。まだ『人的資本経営』なんて言葉はなかった時代ですからね。あのとき、やろうとしてできなかったことを、いま、思い切りやらせてもらっている感じです(笑)」

事業環境の不確実性が増しているがゆえに、小手先の収益改善策では企業価値の向上につながりにくい。働く一人ひとりの強みをいかに引き出し、どう組み合わせるか―― より根源的な命題に、経営も本気で向き合おうとする時代になってきた。

一方で、2025年は「AIエージェント元年」といわれ、AIの進化がHRの領域に影響を及ぼしつつある。

「だからこそ、人として本質的な、エモーショナルなサポートが重要になってくると思うのです。人を心身ともに幸せに、健やかにすること。そうした機能と機会に一番恵まれているのが、私たちHRメンバーではないでしょうか。『変な人』も進んで受け入れて、誰もが生き生きと成長できる企業文化を創っていく。ひいては、それが日本の社会全体を変革する基盤になると、私は本気で信じています。だから、人事という仕事がめちゃくちゃ楽しくてしかたない。もう最高です!」

変革に挑む企業にとって、人事の価値がいかに大きいか―― 充実感に満ちた今井氏の笑顔が何より雄弁に物語っている。