特集 今こそ考えたい 人事部門の価値 OPINION1 “人を大切にする”ことで、戦力になってもらう 「ビジネス」と「働く人の心」両面を捉え、戦略人事への貢献を 守島基博氏 学習院大学 経済学部 経営学科 教授

守島基博氏

守島基博氏

「働く人、一人ひとりの心を理解しないと、戦略人事は機能しない」――。

そう語るのは、人材マネジメント研究の第一人者で、学習院大学経済学部教授の守島基博氏である。

「人を大切にする」とはどういうことなのか。「全員戦力化」に必要なことは何か。いま改めて考えたい、人事に携わる者の使命や役割、在り方について考えを聞いた。

[取材・文]=平林謙治 [写真]=守島基博氏提供

人事は人的資本の“調達”部門

企業の四大経営資源である「ヒト、モノ、カネ、情報」のうち、ヒト=人的資本は、他の3つとは違う、ある意味“特殊な資源”である。

「経営に資する戦略人事にとっては、ヒト資源の特殊性を考慮すること自体が、戦略人事の価値を生み出す大きなポイントの1つです」

人材マネジメント論の第一人者である学習院大学経済学部教授の守島基博氏は、そう切り出した。

何が特殊なのか。言わずもがな、ヒトには心がある。心という変数を介するからこそ、その状態によって、人的資源の価値は高くも低くもなり、多様化、複雑化することになる。

この人的資源の特殊性が、経営の命運を大きく左右する時代は今ほどないだろう。「働く人、一人ひとりの心をもっとよく理解しないと、戦略人事は機能しません」と、守島氏が警鐘を鳴らすゆえんである。

背景にあるのは、深刻極まる人材不足だ。株式会社マイナビの調査によると、2025年新卒の採用充足率(内定者数/募集人数)は、前年比5.8ポイント減の70.0%で、3年連続のダウンとなり、採用スケジュールが変更された16年卒以降、過去最低を記録した。

もっとも、大卒の求人倍率自体はバブル期ほど高くない。25年卒の倍率は1.75倍、1991年卒の2.86倍を下回る。各企業がこぞって採用を拡大したバブル期と違い、足元では生産年齢人口の減少に伴う構造的な問題に拍車がかかっているのだ。

「ひと昔前は、お金があれば経営ができたんです。モノも技術も特許も、さらに人もお金で買えたし、逆に会社が潰れる原因もほとんどがお金でした。金融緩和策で市場への資金供給は潤沢になりましたが、今はお金より、人が足りなくて倒産する時代。とにかく人という資源がないと、事業が回らない。人的資本経営の時代とはそういうことなんです」

守島氏の指摘どおり、人手不足に起因する企業倒産も急増している。帝国データバンクの調べによると、2024年度の同件数は342件、前年度に続き過去最多を更新した。

守島氏は「人事の役割は人的資本の“調達”部門」だと明言する。

「突き詰めると、『戦略を達成するために人的資源を確保すること』が、戦略人事の要諦ですからね。財務部門が銀行や株主などから資金を調達し、活用するのと同じことです。今後はそのお金以上に、人が求められる。人事の果たす役割は、いやが上にも重みを増すでしょう」

適材適所ではなく「適所適材」で

守島氏が戦略人事の概念を日本にいち早く紹介したのは、1990年代前半、バブル崩壊直後のことだった。30年余が経過し、戦略人事という言葉や考え方は普及しつつあるが、肝心の“調達”については、まだまだ浸透したとは言い難いのが現状ではないか。守島氏が説く人的資源の確保とは、単に計画した人数だけ優秀な人材が採れたらOK、という話ではないからだ。

「日本企業はいまだに、優秀な人にどんな仕事を割りあてるか、つまり適材適所を議論し続けていますが、逆なんですよ。戦略人事では『適所適材』が大前提。戦略起点で、まず各々の仕事の内容や求められるミッションを明確化し、それを実現するにはどんな人材が必要かを具体的に定義してから、人を充てはめないといけない。仕事と人のマッチングができて初めて、戦略と人材が連動します。日本の人事は、そこがずっと曖昧でした。やるべきことが明確でないと、働く人は、戦略に貢献できる喜びや成長実感を得にくい。エンゲージメントの低下につながりかねません」

昨今、深刻化する新入社員の早期退職の問題でも、採用時点と実際に働き始めたときとの“ギャップ”を訴えるケースが多い。そうしたミスマッチについても、「不明確な人材マネジメントの影響が大きい」と、守島氏は指摘する。

「これまでのぼんやりとした採用のしかたでも、現場に預けてしまえば、そのなかで荒波に揉まれて、結果的に成長・定着していきました。でもただ何となくハマっていただけなんです。最近は労働市場が逼迫して、ただでさえ退職→転職のハードルが下がっているうえに、今の若い世代は曖昧さをすごく嫌いますよね。オンボーディングやOJTの場面でも、会社が各人に何を求めているのかをもっと具体的に示すなど、解像度を上げてマネジメントしていかないと、新入社員も、受け入れる側の現場も不信感が募るだけでしょう。そこは人事主導で変革すべきです」

戦略人事に求められる人材確保の範疇には、獲得だけでなく、育成、活用、定着まで含まれる。苦労して採っても、すぐに辞めてしまうようでは、組織内の人材不足はいつまでたっても解決しないのだ。

一人ひとりを活かす「全員戦力化」

「組織は戦略に従う」とは、経営史学者アルフレッド・チャンドラーが唱えた命題だが、今後、人的資源の供給に制約が増す環境下で、企業は「戦略に合った組織づくり」をどう進めていけばいいのだろう。

守島氏は、「人が少なくなれば、やはり誰一人無駄にはできません。取るべき道は、働く人、一人ひとりを大切にする『全員戦力化』です」と断言する。

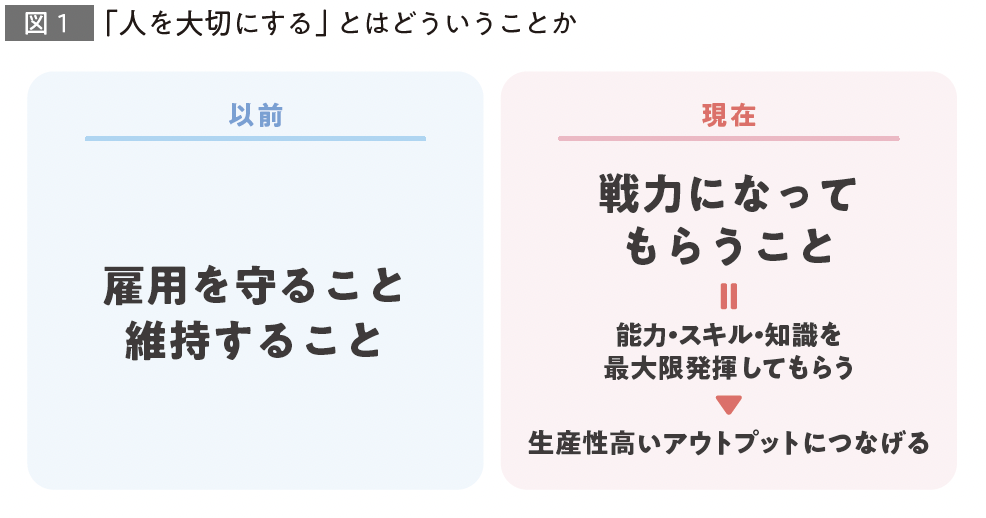

「かつては企業が『人を大切にする』といえば、雇用を大切にする、維持することを意味しましたが、いまは変わってきました。働く人が持てる能力やスキル、知識を最大限に発揮して、戦略に資するアウトプットを生産性高く出せるようにすることが第一。つまり、雇用するだけでなく、ちゃんと戦力になってもらうことが『人を大切にする』ことなのです(図1)。大谷翔平選手がいくらすごくても、球団は、彼を保有しているだけでは何の意味もありません。そのすごさを実際にアウトプットできる機会や環境を整えてあげないと。そうして初めて戦力といえるのです」

もちろん、“オータニさん”級の人材を簡単に確保できるはずもなく、できたとしても、一部のエリート層だけで戦略を成し遂げることは難しい。だからこそ、既存人材へのリスキリングも含め、“適所適材”で一人ひとりの能力や意欲を可能な限り活用する「全員戦力化」が必要なのだ。

「具体的な取り組みや方法論は各社それぞれでいいと思います。たとえば日本製鉄では、メンバーシップ型の人事や新卒一括採用を今後も続ける姿勢を明確に打ち出していますね。いま流行のジョブ型には絶対にしませんと。コア人材だけでなく、一人ひとりをメンバーとして仲間に引き入れ、メンターをつけるなど手厚く支援しながら成長を促すわけです。むしろ『全員がコア人材』だという認識でしょう」

自社にとって、「働く人を大切にする」とはどういうことなのか―― 。在るべき姿を自覚して、突き詰めるのも人事の役割に違いない。

「ただ、実際に人事が全員戦力化を進めるためには、やり方云々の前に、外せないポイントがあります」と、守島氏は核心に迫る。

それが、冒頭で触れた人的資源の特殊性=働く人の“心”という変数である。

人の心の変化にどこまで近づけるか

心が伴わなければ、どんな優秀な人材でも宝の持ち腐れであり、決して戦力にはなりえない。その意味で、日本企業で働く人々のエンゲージメントの弱体化は深刻だ。

米ギャラップ社が世界各国の企業を対象に行った調査(2023年版)によると、日本のエンゲージメントは145カ国中最下位。仕事への熱意や会社への愛着が強い「エンゲージしている社員」の割合はわずか5%しかなく、4年連続で過去最低を更新した。

「企業が働く人の心を理解してこなかった結果であり、人事にも責任の一端はある」と、守島氏は言う。

「人事の皆さんは『いや、今までも社員の気持ちにはちゃんと配慮してきた』と反論するかもしれません。本当にそうだったのでしょうか。現在は、今まで以上に深く考えて、働く人の心に対応していかないと戦力になってもらえない。そういう時流になってきました。働く人それぞれの価値観や人生における優先順位、抱えている個別事情などは想像以上に変化し、どんどん多様化・複雑化しているのですから」

では、その変化するマインドに、人事はどこまで近づけるのか。どうすれば、働く人の心やニーズを捉えることができるのか。

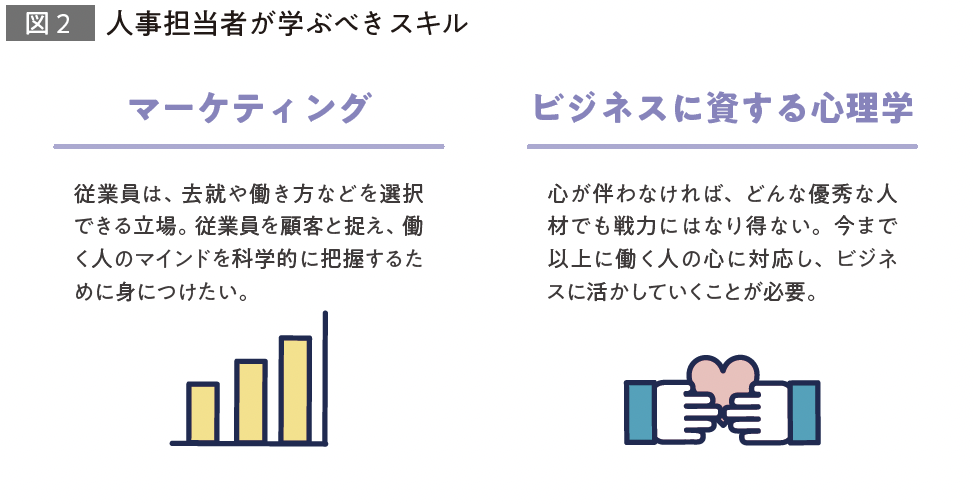

守島氏によると、「人事パーソンには、特に2つの分野のスキルや知識が求められる」という。

「1つは、マーケティングのスキルです。マーケティングというのは、選択(買わない)の自由を持つ消費者に、自社の商品を選んでもらう、買ってもらうための取り組みといえましょう。一方、働く人もこれまでは企業に従うのが前提でしたが、最近は言いなりではありません。転職が当たり前になり、働き方も変えられる。消費者同様、選択できる立場なんですね。人事にとっては、まさしく手強い“顧客”といっていいでしょう。現場の声を集め、働く人のマインドを科学的に把握するためのツールとして、マーケティングは欠かせません(図2)」

片手に「ビジネス」、片手に「心」

そしてもう1つ、守島氏が「ぜひ学んでおくべき」と推奨するのが、心理学のビジネスへの応用だ。

思えば、近年は確かに「心理的安全性」や「アンコンシャス・バイアス」、「レジリエンス」など、HR界隈でも心理学のコンセプトが注目されるようになり、それらを経営に活かそうとする動きも目立つ。

やはりそれだけ働く人の“心”の状態が、経営に大きな影響を及ぼす時代になったということだろう。

「だからこそ」と、守島氏はあえて“逆方向”へも視野を広げるように、意識改革を求める。

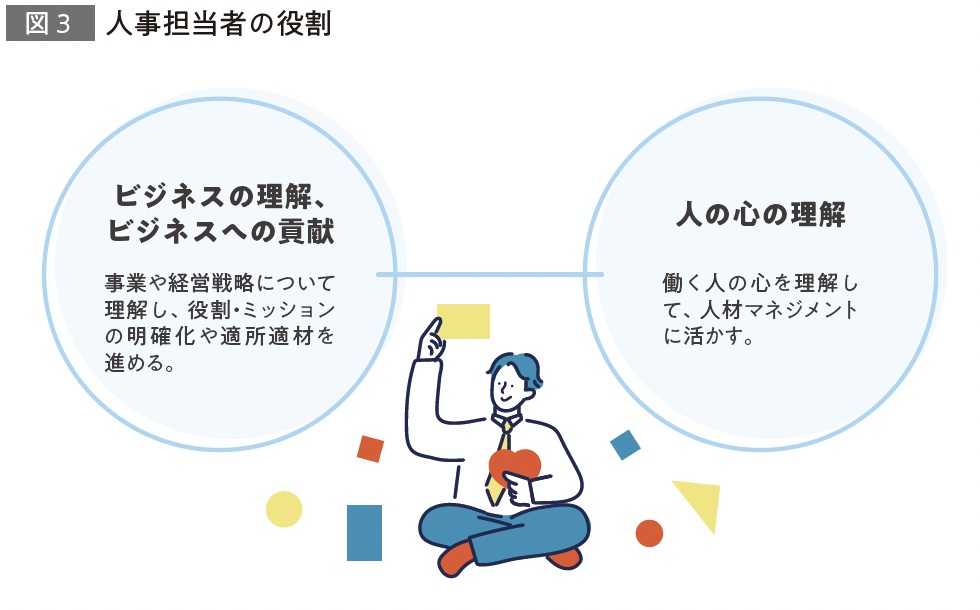

「これからの人事は、人の心を理解しないとダメだと、再三お伝えしてきました。矛盾することを言うようですが、本当の意味で難しいのは、『人の心だけを理解してもダメ』だということなんですよ。戦略人事は事業や経営戦略についてもよくわかっていないと、役割・ミッションの明確化や適所適材を進められません。片手でビジネスを、もう片方の手で働く人の心をつかんで、両方のバランスを保つことが人事にとってもっとも重要。腕の見せ所でもあります」

ところが、人事の人は油断すると、人にのめり込んでしまうのだと守島氏は話す。

「人のことがどんどん好きになり、人にのめり込むというのは、皆さんも心当たりがあるのでは?人事は、人の心を救うカウンセラーではありません。人事の価値はそこではないんです。究極の目的は、あくまでもビジネスへの貢献。そのために働く人の心を理解して、人材マネジメントに活かす必要性が以前より高まってきたわけです」

最近は人事畑ひと筋でない人材をCHRO(最高人事責任者)に据える企業も増えてきた。守島氏によると、「米GEで人事部門のトップになるには、事業に携わっただけでなく、事業をゼロから起こして、一定規模まで成長させた実績が求められる」のだという。

これからの人事リーダーは、職務の専門性だけでなく、ビジネスも人の心もバランスよく見ていかなければならない(図3)。だとすれば、組織や人を動かして、ビジネスを回す事業経験が大きな強みになるのは間違いないだろう。

人事は“司令塔”、志を高く持って

もちろん人事職のキャリアパスのなかでも、そうした能力を身につける機会や方法はある。

ポイントは、実際に現場で働いている人とどこまで深くコミュニケーションを図れるか。「そこに尽きるでしょう」と、守島氏は強調する。

「人事の領域でも、数字やデータの活用が進んできました。それ自体は素晴らしいことですが、数字はあくまでも結果にすぎません。たとえば、ある現場のエンゲージメントが低いというデータが出てきたら、それがなぜなのか、何が起こっているのか、数字の裏側を検証すべきでしょう。現場としっかり対話をして、原因と対策を詰めていかないといけない。人事にとって、ビジネスや人の心を学ぶチャンスなのですから」

最後に、守島氏は人事パーソンにこう問いかける。

新卒を100人採用しなければならないのに、90人しか採れなかった。さて、あなたが担当者ならどうするだろうか―― 。

「人事は、経営に対しても現場に対しても、人事戦略の“司令塔”であるべきです。そのためには自社は何を大切にするかという軸、つまりバリューを常に意識し、そこからぶれることがあってはなりません。採れなかった10人を安易に埋めるのではなく、バリューに合う人材がいないから採らないんだと、堂々と説明できる人事になってください。そして、人の心をつかんだ全員戦力化によって、その10人分も、現存の人材でしっかりと確保できる。そういう人事に、人材不足の時代だからこそ、なっていただきたいのです」

人事の価値を高めるのは、他でもない。人事自身の“志”にかかっているのだ。