特集 組織を変えるファシリテーション CASE1 仕事に夢中になれる組織を、自分たちでつくり上げていくために 活力と成長につながるアクションを生む「対話」を促すファシリテーション研修 三橋明弘氏 旭化成 人事部 人財・組織開発室 リードエキスパート|近藤 麻理奈氏 旭化成 人事部 人財・組織開発室

三橋明弘氏

三橋明弘氏

旭化成では管理職を組織開発のキーパーソンに据え、ファシリテーション研修を実施する。

その目的や組織開発施策「KSA」とのつながり、研修をとおして目指す組織の在り方について、キーパーソンに話を聞いた。

[取材・文]=たなべ やすこ [写真]=旭化成提供

KSAの分析結果をもとに職場で対話を実施

旭化成では2020年より「KSA」とよばれるアセスメントを活用した組織開発施策に取り組んでいる。KSA導入時より携わる、人事部人財・組織開発室の三橋明弘氏は、施策の背景を次のように語る。

「2022年発表の中期経営計画の人財戦略でも掲げる、『終身成長』と『共創力』の2つのキーワードが関連しています。社員が意志をもって挑戦し続け、専門性や個性を発揮し知の融合を図ることで、従業員のWell-beingと働きがい、グループの競争力が向上し合う関係を目指します」(三橋氏)

KSAは、約2万9,000人の従業員を対象に年に一度診断を行い、①上司部下関係・職場環境、②活力、③成長につながる行動、の3つの指標で結果を分析する。分析結果は職場の健康診断的な位置づけで、部・課長クラスの管理職層にフィードバックされる。

だがチームに活力と成長を促すのは、決してマネジャーだけの役割ではない。メンバー一人ひとりが所属組織の現状と課題を認識し、腹落ちしたうえで活力と成長につながるアクションに取り組む必要がある。そのプロセスにおいて管理職に期待するのは、KSAの結果を受けてのチームでの話し合いである。

とはいえ、この“話し合い”が実に難しい。日ごろの業務で扱う議題とは、性質が明らかに異なるためだ。三橋氏と共に組織開発施策に取り組む近藤麻理奈氏は、KSA実施初年度に開いた管理職向け説明会で溢れ出た、不安の声を振り返る。

「『対話をしましょうと言われても……』『話し合いの場を想像できません……』など、戸惑いを隠せない様子でした。もしかしたら文句ばかり言われて針の筵になったり、愚痴大会で終わったりするかもしれないと不安を口にするマネジャーもいました」

相談に対するアドバイスには慣れていても、メンバーが本音を出し合い、発展させて結論に導く対話となると話は別だ。そこで着目したのがファシリテーションである。管理職を組織活性化のキーパーソンと位置づける同社では、組織づくり研修やコーチングなどのプログラムを豊富にそろえる。その一環としてJMAMのオンライン型のファシリテーション研修を2021年より開始した。受講は完全手挙げ制で、初年度の受講者は100人ほどだった。それから翌年、翌々年と評判をよび、現在は累積で全管理職の4割近くが受講する人気のプログラムとなっている。

日ごろの業務における議論との違いを区別する

研修の設計にあたって、最初に重視したのは対話型組織開発の実践だった。三橋氏が「当社はメーカーの特性上、上司と部下間の距離が比較的近い」と話すように、製造現場でラインの状況をリーダーに報告するような、指揮命令系統は確立されている。けれども語られる内容は製造管理や目の前の業務に対する事実であり、本人が何を感じているかを問うものではない。

かたや所属するチームの在り方を話し合うとなると、語り手の感情は不可分であり、メンバー自身の「こう思う」を述べてもらうことが欠かせない。だが意見を出す側も促す側も、議論後のリスクを考えるとアンタッチャブルに扱いがちだ。

「そこで私たちはKSAを始めるにあたり、組織における人間関係に詳しい、南山大学の中村和彦先生(人文学部教授)に入っていただき、対話型組織開発の基本的な方向性を議論しました」(三橋氏)

そこで扱われたのが、中村氏が自著でも紹介する氷山モデルである(図1)。ポイントは議論の際に内容にあたる“What”のみならず、関わり方にあたる“How”の部分にも迫ることだ。そして同社ではHowのなかでも氷山の海面下、奥深くに位置する「メンテナンス・プロセス」へのアプローチを意識する。

「図のタスク・プロセスは、円滑に議論を進めるファシリテーションの方法論に近い。対するメンテナンス・プロセスは、社員間のパワーバランスや対話参加への動機づけ、個々のキャラクターが相互に与える影響など、場の空気を形づくる要素にも目を向けていくものです。ポイントはバランスで、対話重視の場ではWhat70%に対し、Howのタスク・プロセスとメンテナンス・プロセスはそれぞれ15%を目安に、場への関わり方にも意識しましょうと呼びかけています」(三橋氏)

長年の慣例でマネジャーの意思決定に従うことが当たり前の環境下では、メンバーが活力と成長を自分ごとと捉えてアクションを起こすことや、マネジャーがメンバーの主体性を引き出すことに慣れていない。チームの対話を活性化させ、チームとしての決断を図るには、マネジャーが学びを通じて普段のコミュニケーションとの違いを明確に理解することが必要なのだ。

「KSAの活動はチームに問題がなければOKではなく、一人ひとりが真の意味で生き生きと仕事に夢中になれる組織を、自分たちでつくり上げていくところに意味があります。メンバー間の信頼といった、もう一段深い関係構築が問われますし、それには互いが感じていることを言語化し、刷り合わせていくプロセスが大切になります」(近藤氏)

対話のテーマ立てから決断の手法まで扱う

ここからは研修の概要を紹介しよう。これまで述べたとおり、前提にはKSAの結果を受けての対話に基づくチーム改善がある。このため事前課題ではワークシートを使って、職場の目指す在り方(ビジョン)と日ごろの課題感、KSAやストレスチェックの結果などを紐づけながら部下と対話したいテーマを考えておく。そのうえで実のある対話の場をつくり上げるための要点を、座学とグループワークによる実践を交えながら半日かけて学ぶ構成だ。

「研修の入り口は『テーマの立て方』で、グループごとに持ち寄った事前課題を使って対話テーマのブラッシュアップを図ります。質疑やアイデアを出し合いながら揉みこむ時間です」(三橋氏)

続く「対話における質問」のパートでは、先に述べたタスク・プロセスとメンテナンス・プロセスの考えに基づき、職場でよくある場面を想定し、望ましい問いかけの形を模索する。動画教材で通常業務で見られる会議の場と、研修を通じて目指す対話の場の違いを具体的に紹介するほか、「誰も発言せず、場が凍ってしまう」「発言者が偏り、参加者間で温度差が生まれてしまう」といった困った場面にも切り込み、グループで議論を重ねる。このときもリーダー、記録係、時間管理と役割分担を決め、話し合いの場で起こり得る集団心理に着目しながら意見を交換し合う。さらに自分たちが行った話し合い自体を振り返り、ファシリテーターとして望ましい働きかけの在り方や、展開を検証するという。

最後のパートは「決断の方法」だ。心理的安全性が保たれた対話の場では、それぞれの本音を引き出せる一方で結論が曖昧になりやすい。だが単に思いを吐露するダイアローグで終わっては、本来の目的を果たしたことにはならない。最後は活力と成長を感じられる職場に向けてチームで取り組むことを、メンバーが腹落ちした形で決めるところまで持っていく必要がある。

「KSAを続けるうち、改善に向けたアクションを決め、実行するというプロセスが、職場の活力に影響を及ぼすことがわかってきました。けれども“みんなで決める”ことが大事だとわかりつつも、うまくできずに悩んでしまうマネジャーも少なくありません。そこで2024年度はセミナーに改良を加え、対話の終盤に『どのように決断するのか』というところまでフォローすることにしました」(三橋氏)

参考にしたのは、立教大学教授・中原淳氏の『「対話と決断」で成果を生む話し合いの作法』(PHP研究所)だ。職場における対話の作法に加え、納得感のある結論を導く決断の作法を取り上げる。研修ではリーダーの判断や多数決によらない合意形成の意義、手法に触れ、「スコアで決める」方法をシミュレーションする。

研修の開始から4年、毎年内容の充実を図ってきたが、2024年度はさらに新たな取り組みにも着手した。それは係長や主任など一段下のマネジメント層向けのファシリテーション研修の開講である。KSAを用いた対話活動を続けていくなかで、協働誘発型組織へのトランスフォームや話し合いの重要性の理解を促す対象が広がった形だ。話し合いのリーダーとなる部課長職を支援する役割を期待するのみならず、話し合いのリーダー自体を係長や主任に任せる職場も増えつつあるという。

ただし部課長職向けの本編よりもライトな内容にし、会議型と対話型の違いや、対話型を成立させるうえでのファシリテーターの役割に焦点を当て、自組織における課題を出し合い整理するところまでを扱う。

対話を図るもアクションに移さなければ逆効果

ファシリテーション研修を受講した管理職のいるチームは、果たして活力と成長に満ちた組織運営を行えているのか。実際の効果は数値に表れているという。

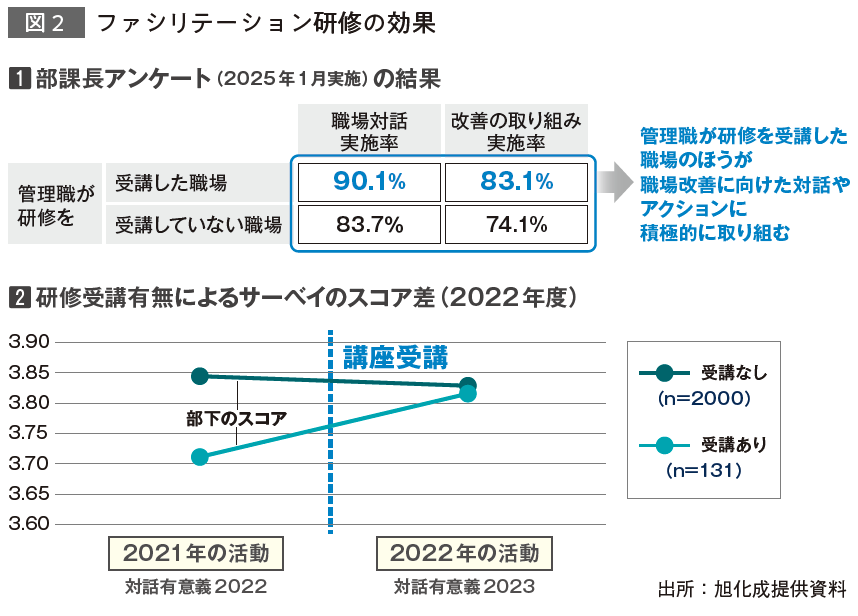

部課長職を対象に2025年1月に実施したアンケートでは、まず職場での話し合い、つまり対話の実施や改善アクションへの着手について、研修受講者と非受講者間で明らかな差異が見られた(図2-①)。

「研修を受講する管理職は、職場での話し合いの必要性を感じ、対話の質に関心を持っているから受講に至るわけですが、実際の行動にも反映されているといえます」(三橋氏)

そして気になるのが、職場対話の効果である。図2-②によれば、研修を受けた管理職の職場は、受講の前後で部下の職場対話に対する有意義度(ポジティブ回答)が上昇している。前年は非受講層の職場よりも低かったスコアが、翌年には同じ水準に並んでいる。研修を経て部下との対話に積極的に取り組み、メンバーも職場改善に前向きになった様子がうかがえる。

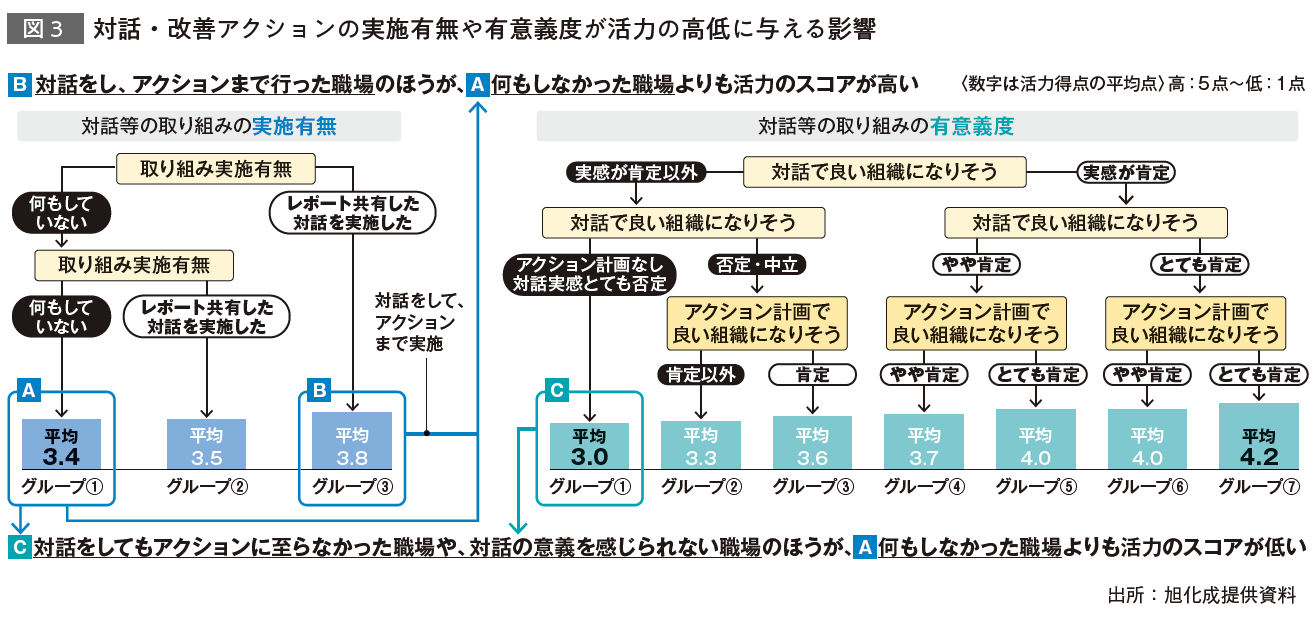

また注目は図3だ。対話を行い改善アクションまで取り組んだ職場と、対話をしたがアクションに至らなかった職場、そして対話も含めて職場改善に向けた活動を何もしていない職場では、KSAの活力に関するスコアに差が生じた。さらには「対話を行ったが盛り上がらず、ネガティブな雰囲気になり具体的なアクションにまで至らなかった職場」は、「何もしていない職場」よりも職場の活力が低下していることが明らかになった。

「『話し合いをしました、でも実のある対話になりませんでした』、あるいは『話しただけでその先どうするかは何も決められませんでした』では、部下は期待が損なわれたと感じてしまうようです。あの場は何だったんだ、単なるガス抜きだったのかと」(三橋氏)

研修に決断のパートを加えたのは、分析を続けるなかでこのような傾向が見えてきたからだ。

管理職のなかには元から対話力に長け本音を引き出すのがうまい人もいるし、研修を受けたところでファシリテート力がすぐに向上するわけでもない。また実際の職場は、研修のように対話に前向きな人ばかりがそろっていることは稀だ。だが腹を割った対話は、職場の活力と成長を高めるうえで避けては通れない。

「KSAの結果をもとに行う職場対話のファシリテーションは情と理のバランスを問われる分、一般的なものより難しいと認識しています。だからこそ、支援を続けることが大切なのだと感じているところです」(三橋氏)

「職場改善の対話ではアクションまで落とし込む必要がありますが、必ずしも一度で結論を急ぐ必要はありません。発散がさかんで、仮に決めていたゴールに至らなかったとしても、意外な気づきを得たり、メンバー間で目線をそろえることができたのなら、有意義だったといえるでしょう。対話自体が活力と成長を促す時間となるように、研修のアップデートを図っていきたいです」(近藤氏)