特集 組織を変えるファシリテーション OPINION2 認識と関係性の固定化を揺るがす 正解のない時代の組織マネジメントファシリテーターに必要な「問い」の力 安斎勇樹氏 MIMIGURI 代表取締役Co-CEO/東京大学大学院 情報学環 客員研究員

安斎勇樹氏

安斎勇樹氏

ファシリテーターに求められる力は様々だが、なかでも重要なものの1つが「問い」の力だろう。問いとは、会議で議論を深めるために適切な質問をすることのみを指すわけではない。

今この組織やチームにはどのような問題があり、そのなかで何を解決すべきなのか。

問題を発見したり課題を設定するのも、広い意味での「問い」である。

これらの力がなぜ組織に必要なのか。創造性を引き出すファシリテーションや

マネジメントの方法論を研究しているMIMIGURIの安斎勇樹氏に聞いた。

取材・文]=村上 敬 [写真]=MIMIGURI提供

軍事的世界観から「冒険的世界観」への転換が必要

ファシリテーションのスキルのなかでも、なぜ問いに注目するのか。それは組織マネジメントの在り方が近年大きく変化したことと無関係ではない。従来、組織マネジメントは「トップが決めた勝利条件や計画を現場にいかに実行させるのか」というトップダウン型が主流だった。こうしたマネジメントのベースにあるのは、「軍事的世界観」だったとMIMIGURI代表取締役Co-CEOの安斎勇樹氏は話す。

「軍隊では指揮官が描いた戦略・戦術どおりに、現場の兵隊が与えられた任務を分業で脇目もふらずに実行します。このマネジメント手法は第二次世界大戦のころから経営に取り入れられ始めました。資本主義でビジネスを成長させるうえで、合理的・効率的な軍事的マネジメント論は非常に役に立ったし、働く人もそれに従っていれば無事に定年を迎えられました。

しかし、人生100年時代になって働く人のキャリア感は変わり、組織に従うことだけが人生の幸せではないと気づき始めました。また、ビジネスでこうやれば勝利するという道筋も不透明に。こうなると、もはや従来の軍事的マネジメント論は通用しません。これから求められるのは、『冒険的世界観』に基づいたマネジメント。ビジネスやキャリアの正解がないなかで、経営者や従業員は迷いながらも同じ船に乗って漕ぎ出していく。その前提で組織マネジメントを捉え直す必要があります」

軍事的世界観から冒険的世界観へ―― 。このパラダイムシフトは現在進行形で否応なく起きているという。ただ、それを阻むものが2つある。「認識」と「関係性」の固定化だ。

認識の固定化とは、平たくいうと、いつも同じ見方で物事を捉えること。たとえば数学の公式のように、固定化された認識を活用することで問題を効率的に解ける場合もあるが、前提となる状況が変われば、その公式が思考の邪魔をしてかえって正解から遠ざかりかねない。

関係性の固定化も怖い。従来の軍事的マネジメントは高度な分業制であり、極端な話、隣で働く人と仲が良かろうが悪かろうが、自分に与えられた役割さえ果たせば組織としてアウトプットが出せた。しかし、正解のない世界では、みんなで知恵を出し合ったり合意形成しないと成果を出せない。いわゆる対話が求められるが、従来の関係性に固執していると対話が進まない恐れがある。

「認識と関係性の固定化は、軍事的世界観によるマネジメントがもたらした病です。冒険的世界観にシフトするには、固定化された認識や関係性を揺るがさないといけない。揺るがす役割を担っているのがファシリテーターであり、その手段が問いなのです」

キーワードだけでは「問い」にならない

固定化されたものを解きほぐす問いを、ファシリテーターはどのようにデザインすればいいのか。まず、課題設定という意味での問いの立て方から解説していこう。

ファシリテーターが陥りがちな罠が、「キーワードを課題にしてしまうこと」だ。安斎氏がコロナ禍のときに優秀な学生が集まるフォーラムで講演したときのこと。「この社会で今一番何が問題か」と問うたところ、「新型コロナウイルス」「SNSの誹謗中傷」があがってきた。ただ、これは単なるキーワードであり、課題ではない。

「センター試験の第1問に『新型コロナウイルス』と出ても、答えようがないですよね。人はストレスフルなキーワードを見たとき、それを解けもしないのに簡単に『それは問題だ』と言えてしまいます。会社も同じで、『離職率が問題だ』は誰でも言える。それを解くべき課題にしてこそ問いとよべますが、ダメなファシリテーターはキーワードの段階で問いを立てた気になってしまうのです」

もう1つ、目線を合わせることも大切だ。具体的なケースで考えてみよう。あるサービスを提供していたら、競合のベンチャーが類似サービスを立ち上げた。新しい機能がウリで、SNSでバズったことをきっかけに自社サービスから古参会員が大量に流出。対策会議を開くことになった。ここで設定すべき課題は何だろうか。

「Aさんは『会員流出が問題』、Bさんは『競合にある機能がうちにない』、Cさんは『SNSのマーケを改善すべき』と考えているとしましょう。Aさんはキーワード止まりで、問いになっていません。BさんやCさんは原因に踏み込んでいますが、同じ現実を共有しているはずなのにそれぞれ違う視点で見ています。このままではみんなで解く問いにならず、『担当者が各自で頑張って』という結論になりがちです。ファシリテーターは、今何を優先して解くべきかに対話のリソースを割いて、みんなの目線を合わせていく役割を担っています。その意識がないまま問いを立てると失敗します」

課題を設定するための「問い」

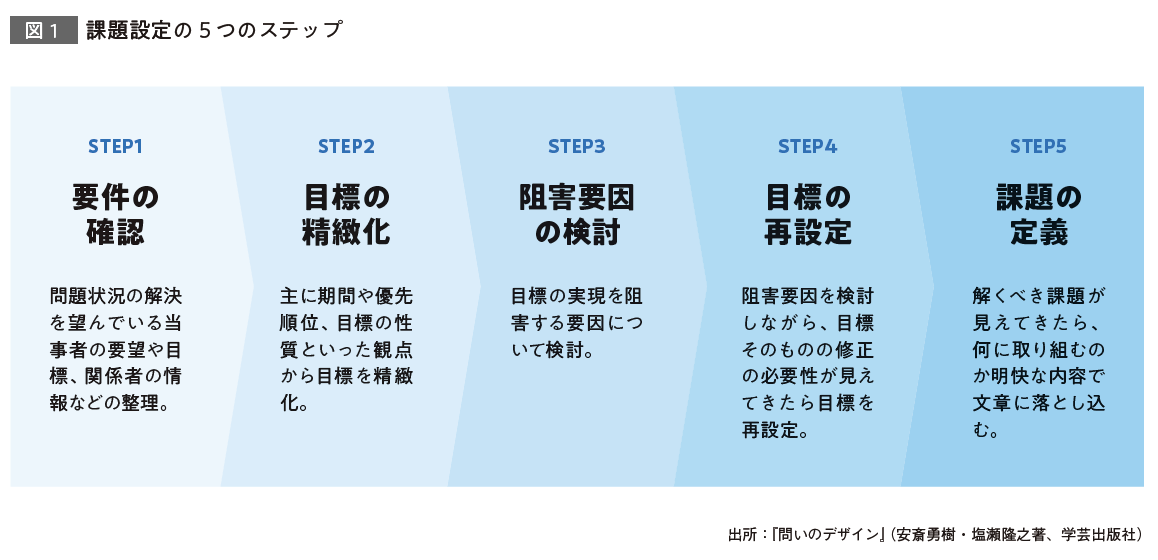

課題設定は、5つのステップで行う(図1)。まずはステップ1「要件の確認」だ。課題とは、目指す目標と現状にギャップがあるが、その差分を埋める方法や道筋がわからない状態を指す。課題を設定するには、まず目標や現状について情報を集めて整理する必要がある。

次はその情報をもとにステップ2「目標を精緻化」して、現状との差分に目を向けて目標実現を阻む、ステップ3「阻害要因を検討」する。前述した認識や関係性の固定化が、ここで阻害要因として浮かび上がることもある。

そのうえで目標を修正する必要があればステップ4「目標の再設定」を行い、仕上げとして、みんなが前向きに合意できるステップ5「課題の定義」をしていく。

問題は、課題設定を誰が担うかだ。「チームがフラットだったり、対話のカルチャーがあるなら、課題設定のためのミーティングを開いてみんなで話し合ってもいい。課題設定に参加すれば、みんなの目線が合いやすいだけでなく、一人ひとりが課題を自分事として捉えモチベートされる効果も期待できます。

しかし、その領域の専門性や経験が足りないメンバーが話し合いに加わると混乱する恐れもあります。民主的だからいい課題設定ができるとは限りません。その場合は決裁権のあるリーダーが1人で進めた方が、精度の高い課題設定ができます」

ただ、専門性や経験は諸刃の剣である。高い専門性や豊富な経験によりバイアスが発生して、課題設定の阻害要因になることもある。

「リーダーは、このパラドックスを自覚すべき。最終的に自分で課題設定をするにしても、若手や他部門のメンバーなどから個別にヒアリングして、自分に抜けがちな視点を補強しておくといいでしょう」

いずれにしても重要なのは、課題設定のプロセスをおろそかにしないことだ。安斎氏は「みんなが『解決すべき』と前向きに合意できる課題を設定できたら、ファシリテーションの9割は成功」と言う。全体を大きく左右するプロセスだけに、しっかり手間や時間をかけて精度の高い課題設定を目指したい。

議論を深めるための「問い」

ファシリテーターに求められる問いの力はもう1つある。会議やワークショップでの質問力だ。ファシリテーターは議論が深まるように、その場にふさわしい問いをメンバーに投げかけていく必要がある。

特に重要なのは冒頭で投げかける問いだろう。ファシリテーターは会議の導入部で「ここで話し合う課題は何か」「なぜその課題を解決する必要があるのか」「課題解決は参加者にとってどのような意味があるのか」を説明して動機づけするが、うまく動機づけできても、その後の問いかけで台無しにしてしまうことがある。

「一般的に、自由回答を促すオープンクエスチョンと、イエスノーで答えるクローズドクエスチョンでは、オープンクエスチョンの方が議論を深めるのに有効だと言われています。しかし、ファシリテーター視点で言うとこれは大ウソ。会議冒頭で『このテーマについて自由に話し合ってください』と投げかけられて、意見を言える人はほとんどいません。ところが、雑なファシリテーターほど、いきなりオープンクエスチョンをして場を凍らせてしまいます」

もちろん最終的には参加者から自由な意見を引き出すことを目指すべきだ。しかし、オープンクエスチョンを活かすには、その前にクッションとしてクローズドクエスチョンを効果的に使う必要がある。

「たとえば『現状で自社のサービスは何点だと思いますか』なら、参加者はなんとなく答えられるでしょう。その答えを聞いたうえで、『80点ですか。高得点をつけた理由は何ですか』『60点ですか。あと10点増やすにはどうしたらいいでしょうか』とオープンにつなげていけば、参加者は自分の考えを言いやすい」

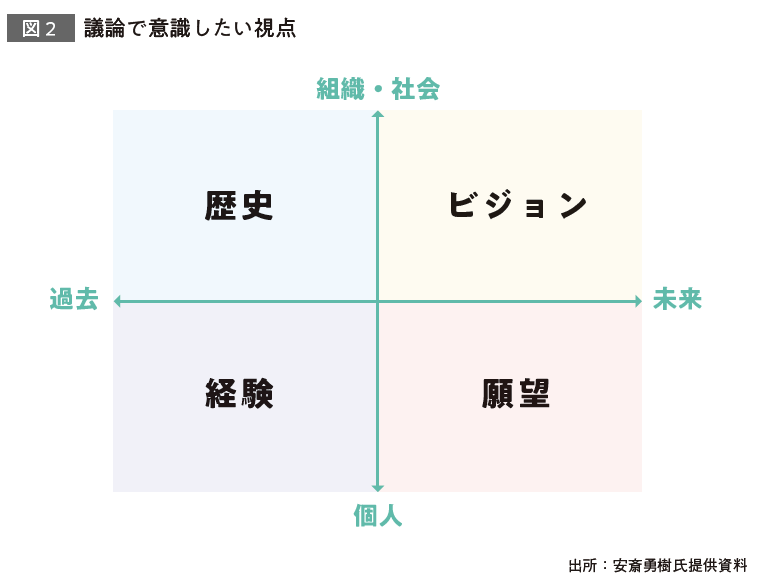

議論の様子を見て、参加者の視点を調整するスキルも身につけたい。まず意識したいのは「組織・社会⇔個人」(図2)の軸だ。

「ファシリテーターの仕事の1つは、主語のコントロール。今は会社を主語にして考える時間なのか、個人を主語にして語る時間なのか、あるいはプロダクトやお客様が主語なのかを参加者に示すのです。『Aさんはどう感じていますか?』と個人を主語にして問えば自分事として意見を引き出しやすくなりますが、そればかりだと『Bさんの気持ちはわかる』『Cさんの考えもわかる』となって議論が収束しません。目線が合わなくなってきたら、『組織として何をやるべき?』と主語を変えて問いかけるといいでしょう」

「過去⇔未来」の軸も大切だ。いきなり未来に向けた解決策を議論しようとしても、問いが遠すぎて意見が出にくいことがある。オープンクエスチョンの前にクローズドクエスチョンを活用したように、「この3年間の振り返りから始めましょうか」と視点をいったん過去に戻して、議論のきっかけづくりをするのも有効だ。

「組織・社会⇔個人」「過去⇔未来」の2つの軸で問いを組み立てた例として、安斎氏は創業100周年を迎えるシチズン時計で、次の100年に向けたブランドアイデンティティづくりのファシリテーションをしたときのケースを教えてくれた。

「いきなり『100年後に残したいシチズンらしさは?』と質問しても、普通は出てきません。そこでまず過去に発売した6000モデルをレビューして、そのなかから『あなたがシチズンらしさを感じるモデルを3つ選んでください』と宿題を出しました。それらをメンバーで持ち寄ったところ、『確かにこのモデルはシチズンぽい』と対話が始まって、次の100年に残したいシチズンらしさについての議論も活発になりました」

まさに急がば回れ。一見、遠回りに見えても、2つの軸を使って身近なところから対話を始めた方が、直接ゴールを狙うより早くたどりつけることを覚えておきたい。

ミドルマネジャーの「問い」力を磨くには

課題を設定する力と、場の議論を深める質問力。2つの問いの力を持つファシリテーターを、企業はどうやって育てるべきだろうか。

ファシリテーションスキルを身につけてレバレッジ高く組織に貢献してくれるのは、ミドルマネジャー層だ。この層に研修を実施することがもっともシンプルだが、会議の進行術を表面的に教えても効果は低い。

「ミドルマネジャーは仕事の負担が大きく、やるべきことが増えることを歓迎していません。この層を動機づけするには、ファシリテーションは単なる会議進行術ではなく、部下に納得感を持って長く走り続けてもらうためのスキルだと理解してもらうことが大切。プロジェクトの最初にうまくファシリテーションすれば、部下が自走してマネジャーの負担は減ることを伝えてください」

冒険的世界観に基づいたマネジメントが求められる時代に、問いの力を持つミドルマネジャーの存在は欠かせない。人事としてしっかり育成に努めたいところだ。