特集 EXを高めるオン・オフボーディング CASE4 スープストックトーキョー 大切なのは理念への共鳴と実践 「世の中の体温をあげる」行動で向上する従業員体験価値 高砂 恵氏 スープストックトーキョー HR拡充部 マネージャー

食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」をはじめ食に関する様々な事業を展開するスープストックトーキョーで、何より大切にしているのが、「世の中の体温をあげる」という企業理念の実践だ。

この実践が、オン・オフボーディング、そしてEX の向上にどのように関係しているのか、キーパーソンに話を聞いた。

[取材・文]=菊池壯太 [写真]=スープストックトーキョー提供

従業員の指針となる企業理念と「5感」

近年、企業を退職したOB、OGを「アルムナイ」とし、ネットワークを持ち続ける取り組みを行う企業が増えている。だが、アルムナイという言葉が聞かれるようになる以前から、卒業した社員やパートナー(アルバイトやパートタイマー)を「バーチャル社員」とし、会社とのつながりを継続させているのが、外食ビジネス等を展開するスープストックトーキョーである。

同社は「世の中の体温をあげる」という企業理念を打ち出し、CX(顧客体験)とEX(従業員体験)の価値を高める経営を行っている。

「この理念は、2016年の分社化の際に設定しました。忙しく日々すり減らされるようなことがあっても、優しい気持ちで自分らしく生き生きと暮らしてほしいという想いが込められています。私たちは、スープシェアナンバーワンになることを目指しているのではなく、理念を実現するために、スープをつくっておもてなしをしているのです」

そう話すのは、同社HR拡充部マネージャーの高砂恵氏。飲食店チェーンという業態から、社員とともにパートナーも数多く在籍する職場環境ながらも、「世の中の体温をあげる」という企業理念は、従業員全員にしっかりと理解され、日々の行動に反映されていると高砂氏は話す。

「弊社のスタッフは皆、店舗でお客様と直に接することが基本になるので、目の前にいるお客様の気持ちがちょっとでも前向きになったり、プラスの方向に心が動いたりする瞬間をたくさんつくっていきたいという想いでいます。私も店舗経験があるのですが、皆が1つの方向を目指すという目標があるだけで、店舗マネジメントはとてもしやすくなります。それは、弊社の大きな強みだと思います」

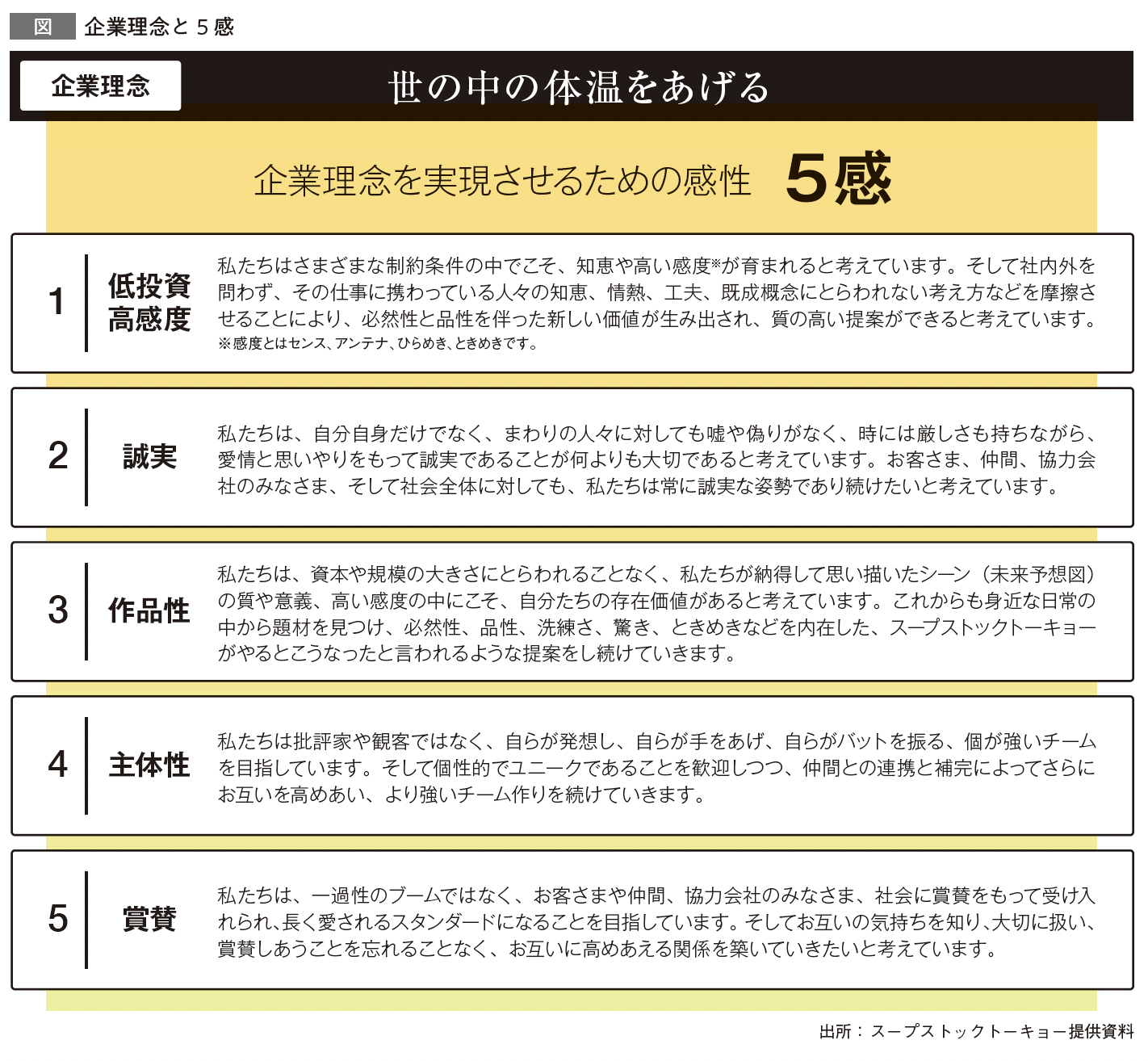

そして、企業理念とセットで従業員の行動指針となっているのが、「低投資高感度」「誠実」「作品性」「主体性」「賞賛」の5つを基本とする「5感」である(図)。これを企業理念を実現するための「感性」と位置づけ、店舗における接客やサービスではもちろん、日々の働き方においても常に意識すべき指針としている。

企業理念や行動指針は、ただ崇めたり、そう在りたいと思っていたりするだけでは意味がない。その実践に向けた一歩を、どのように踏み出しているのだろうか。

「『体温をあげる』ことは、スープを食べて体が温まるという物理的なことだけではなく、心が温まるという意味が含まれていると考えています。たとえば、寒い日であれば『温まっていってください』というひと言を添える。正月明けの『七草粥の日』であれば、商品を提供するときに『一年健康にお過ごしください』など、健康を気遣う言葉を添えます。お客様からは、『そんなこと、医者か家族からしか言われたことがないのに』とか、『あなたも健康に過ごしてね』といったお返事をいただくことがあります。このようなひと言の積み重ねで、お客様の体温をあげているんだと実感できます。お客様に対する行動により、喜びややりがいを感じ、それがまたより良いサービスを生み出す―― このサイクルを私たちはエコシステムとよんでいます」(高砂氏、以下同)

※ スープストックトーキョーの企業理念については、小誌2023年5-6月号の連載「佐宗邦威氏と探る人的資本経営がつくる創造する組織」Vol.5参照

武器と相談先を拡げるオンボーディング

こうした理念に基づく行動について、「パートナーたちが行動への1歩を踏み出すために、その背中を押してあげることは、店舗をマネジメントする社員の役割の1つ」であると高砂氏は話す。

そうした「パートナーの背中を押す」役割の社員は、入社前のセレクションの段階から意識されている。入社時の最終面接で行われる「表現力採用」は、応募者が自分の「好きなもの」などのテーマに沿ってプレゼンテーションを行うというもので、自分らしさを表現できる人材を見いだすことが目的だ。面接官は表現力やコミュニケーション能力を評価する。表現力採用でその人の強みを把握しておくことによって、入社後に、その強みをどうサポートできるかを事前に考えやすくなるという。

そして、入社後1年間はオンボーディング期間として捉え、導入研修が行われる。

「皆、何かをやりたいという想いを抱いて入社してきますが、それを行動に移すためには、『武器』が必要で、その武器を身につける機会を会社側がきちんと準備することも大事です。もともと、入社時の導入研修は1週間もかけない程度のものでしたが、2019年からは3週間ほど行うようになりました。内容も、座学だけではなく一緒に入社したメンバーとディスカッションをする機会や、実店舗でのトレーニングの場を設けています。現場では知識だけあってもうまくいかないことが多いので、やりたいことを実現するために仲間と話し合う場や、コミュニケーション能力を高めるための3週間だと考えています」

また、オンボーディング期間は毎月、マネジャーとの面談を実施しているが、人事のメンバーも一定期間、新卒社員とは毎月、中途社員も定期的に面談や研修を行い、接点をつくっている。入社者にとって、何かあったときに人事に相談できるパイプの確保という意味で大事な場だと捉えている。

オンボーディングにつながる「身近な交流機会」

同社では、様々な施策の一つひとつが理念や5感に紐づいている。そうした取り組みの1つが、「賞賛カード」。これは5感にある「賞賛」をそのまま施策に落とし込んだものだ。

「弊社には、一緒に働く仲間のいいところを見つけて伝えるという賞賛の文化が根付いています。賞賛は、もちろん言葉で伝えてもいいのですが、より伝えやすくするためのツールが賞賛カード。この名刺サイズのカードにちょっとしたメッセージを書いて渡すんです(画像)。デザインがすごく可愛くて、つい書きたくなってしまいます。私も常にカバンの中に入れてあって、店舗でいいなと思うことがあったら、すぐに書いて渡しています。カードをもらった相手は、とても喜んでくれます」

賞賛カードはオンボーディングという意味でも、とても良い働きをしていると、高砂氏は続ける。

「配属先の店舗のメンバーなど、初めて仕事で関わるメンバーからカードをもらうと、心理的安全性が高まります。最近中途入社した社員からも、『入社したばかりのときに賞賛カードをもらい、これでいつでも話せる人が一人できたと感じた』という話を聞きました。様々な人から賞賛カードをもらうと、味方になってくれる人が次々と増えていくような感覚があるので、オンボーディングにも確実に活きていると思います」

身近なところで従業員同士のつながりを深めるツールとして、もう1つ挙げられるのが社内報「Smash」。これは、店舗や立場を超えて従業員同士がフラットにつながる場を提供することを目的とした社内SNSだ。仕事でも仕事以外の趣味のことでも、社員、パートナー問わず、自由に投稿でき、コミュニティーをつくることができる。

「基本的にパートナーさんはお店で雇用されているので、所属が変わることはないのですが、ヘルプという形で他のお店にお手伝いに行くことはあります。そういうときに、『この間、Smashで見ました! 』といったコミュニケーションができると、お互いの距離がぐっと縮まるのです」

このような人と人との言葉の交流、感情の交流も、スムーズな組織への適応やオンボーディングにつながっている。

従業員体験価値を高める「イベント機会」

また、会社が主導するイベントは、EXを高める機会となっている。その代表的なものが、「Soup Stock Tokyo Grand Prix」という年に一度の成果発表会だ。スープストックトーキョーは、全国に約70店舗を展開しているが、それぞれの店舗では日々、「世の中の体温をあげる」ための取り組みが行われ、接客においても多くのエピソードが生まれている。これらの経験やノウハウを他の店舗にも広げるために始まったものだが、グランプリを受賞することだけが目的ではないと、高砂氏は話す。

「世の中の体温をあげるための行動に大小はありません。あるお店にとっては些細なことでも、発表を聞くと、聞いている私たちの側の体温もあがるような感動が得られることがあります。世の中の体温をあげることや、そのためのノウハウを広げることが、Soup Stock Tokyo Grand Prixの目的です」

また、顧客向けの「七草粥」や「Curry Stock Tokyo」といったイベントを盛り上げるためには、多くのパートナーを巻き込むことが必要になる。そこで、パートナーのなかで、特に巻き込む側になってほしい人たちを「大使」に任命し、その伴走を会社が担っている。

「世の中の体温をあげる」という理念の実践のための施策が、結果的にCXを向上させ、オンボーディングのみならずEX全体の向上につながっているというのが、同社の取り組みの特徴だといえるだろう。

「ファンづくり」をイメージしたバーチャル社員

最後に、冒頭で触れた離職後の「バーチャル社員」について説明しよう。同社のパートナーは学生が多く、毎年春になると200~300名ほどの人が「卒業」していくが、彼らとのつながりを継続するためにスタートしたのが、バーチャル社員制度だ。

「弊社で働く人たちは、辞めた後も個人的につながり続ける人が多くいて、数年後に人づてに連絡をとって再度お店で働くというケースも多いのですが、個人的なつながりだけでなく、会社として公式なつながりがあるとさらにいいよね、ということで始まったのがこの制度です」

社員もパートナーも含め、退職したメンバー全員が対象になり、退職するときに連絡先を登録してもらう。バーチャル社員としての有効期間のようなものはなく、10%引きで店舗を利用でき、月に一度配信されるメルマガで、新商品の試食会やイベントお手伝いの案内が届く。現在、バーチャル社員は1,700名ほど存在するという。

試食会での再会がきっかけとなって、「昔スープストックトーキョーで働いていたから、また働きたい」と、戻ってきてくれるケースも多い。なお、バーチャル社員制度は、人材確保が難しくなってきている飲食業ならではの施策だと思うかもしれないが、人材プールが目的ではないと高砂氏は説明する。

「バーチャル社員のイメージとしてもっとも近いのは、『ファンづくり』です。一般のお客様はもちろんですが、お店で働いた経験のある人であれば、企業理念にも共感してくれていますし、さらにコアなファンになり得ます。ファンをずっと大事にし続けるということも大切にしているのです」

従業員による理念への共鳴。そしてそのために何をすべきか、一人ひとりが考え実践することが、良いEXにつながる―― 。スープストックトーキョーには、そんな好循環が回っている。