特集 EXを高めるオン・オフボーディング OPINION1 ゆるく長く紡ぎ続けるアルムナイとの絆 「辞め方改革」で人的資本を拡張する 鈴木仁志氏 ハッカズーク 代表取締役グループCEO / アルムナイ研究所 研究員

鈴木仁志氏

鈴木仁志氏

「退職の話はタブー」「辞めたら放置」―。

3年で3割以上の若手が退職していく「大転職時代」にもかかわらず、昭和の価値観から脱皮できていない日本企業は多い。

アルムナイという貴重な社外の人的資本とつながり、イノベーションを仕掛け「辞め方改革」とは。

アルムナイと企業の関係構築を支援するハッカズーク代表取締役グループCEOの鈴木仁志氏に聞いた。

[取材・文]=西川敦子 [写真]=ハッカズーク提供

大転職時代でもタブー視され続ける「退職問題」

「いい関係を築けていると思っていたのに」。突然、部下に退職代行サービスを使われた管理職たちから驚きの声が上がっている。「感謝している相手だからこそ退職なんて切り出せない、というのが若手の本音。それくらい日本企業では退職がタブー視されているのです」。こう語るのは、ハッカズーク代表取締役グループCEOの鈴木仁志氏(以下、鈴木氏)だ。

退職がタブーとされる要因の1つとして、鈴木氏は終身雇用を前提とした昔ながらの育成を挙げる。

「ジョブローテーションをしながら10年で一人前にする、といった育成システムは日本の伝統的大企業に深く根づいている。職種別採用を行うところも増えてきているとはいえ、専攻分野と配属部署がまったく異なるケースはいまだにざらです」

企業と個人の間には「定年まで雇用する/働き続ける」という心理的な契約が存在している。暗黙の契約にすぎないが、企業はこれを基に社員の教育という投資を行う。辞められれば投資回収に失敗したことになるため、退職が“裏切り行為”と映ってしまう。

退職がタブー視されるのは、続けることを美徳とする日本人の国民性も影響している。社内には、一生ひとつの会社に勤めあげることが良しとされてきた時代の人もまだいる。

だが、「大転職時代」といわれる今日、ワーキングパーソンにとって退職は身近なテーマになっている。

「人手不足は深刻化する一方で、テレビでも電車でも転職の広告がさかんに流れている。実際に踏み切るかどうかは別として、転職を1つの選択肢として意識する機会は確実に増えている」と鈴木氏。

コロナ禍を通し、人々の働き方に対する価値観は柔軟になった。「大学院に通いながら働きたい」「家族のために移住したい」「起業したい」といった理由から、会社を去る人たちも続出している。厚生労働省によれば、2021年に大学を卒業し、就職した人のうち3年以内に仕事を辞めた人の割合は34.9%に及ぶ。05年以来、16年ぶりの高水準だ。

鈴木氏は、「“終身雇用は日本の雇用制度の根幹”と思われがちですが、実は幻想にすぎないのではないでしょうか」と語る。

誰もが気づいているにもかかわらず見て見ぬふりをする状況を英語で、“elephant in the room(部屋の中のゾウ)”とよぶ。日本企業にとって、退職はまさに巨大なゾウといえるかもしれない。

「アルムナイとつながれ」辞め方改革の始め方

3年で辞める若手が3割を超える時代だけに、管理職や人事は想定外の退職を抑え込むことに必死だ。だが鈴木氏は、退職を「想定外」とすればするほど会社と個人の乖離は大きくなる、と指摘する。

「退職者は一定数出る」。この現実を受け入れ、前向きにオフボーディングを進める「辞め方改革」を始めては、と鈴木氏は提案する。

「辞め方改革は、企業にとっての“辞められ方”と個人の“辞め方”、双方の変革を意味します。退職によって、企業と個人が互いにネガティブな感情を抱き、それきり縁を切ってしまうのはもったいない。新たな関係を築けるポジティブな辞め方を目指すべきです」

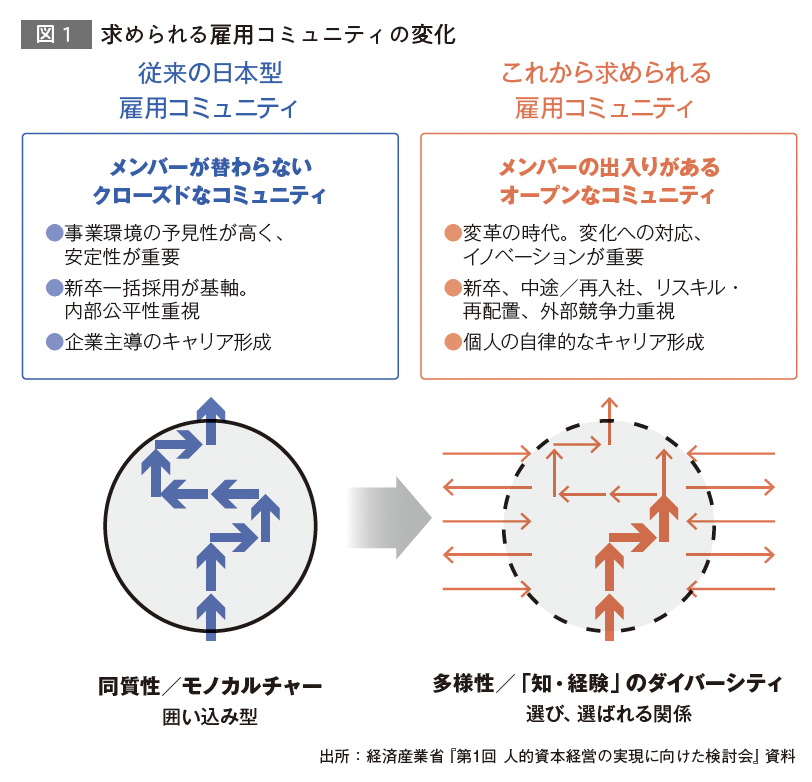

「人材版伊藤レポート2.0」は社内人材だけでなく、退職した人材と中長期的な関係を築き、動的な人材ポートフォリオを構築すべき、と説く。組織を広く捉え、社外にも人的資本を拡張していける企業は、可能性と競争力を拡大できる。そのためには従来のような“囲い込み型”ではなく、“選び、選ばれる関係”を個人と築いていく必要があるだろう(図1)。

「辞め方改革は、アルムナイとのリレーションシップ構築の第一歩」と鈴木氏は説明する。「アルムナイ=再雇用」というイメージもあるが、もともとラテン語が由来で、「卒業生」を指す言葉。企業においては「退職者」を意味する。

人事領域におけるアルムナイが日本で注目を集めるようになったのは、2018年頃だ。以前から外資系企業でアルムナイリレーションシップを構築するケースはあったものの、日本企業ではあまり馴染みのない概念だった。だが、最近では人材版伊藤レポートを発端に、アルムナイネットワークを構築して、新たな価値創出につなげる動きが大企業を中心に起きている。

アルムナイリレーションシップのメリットはこれだけある

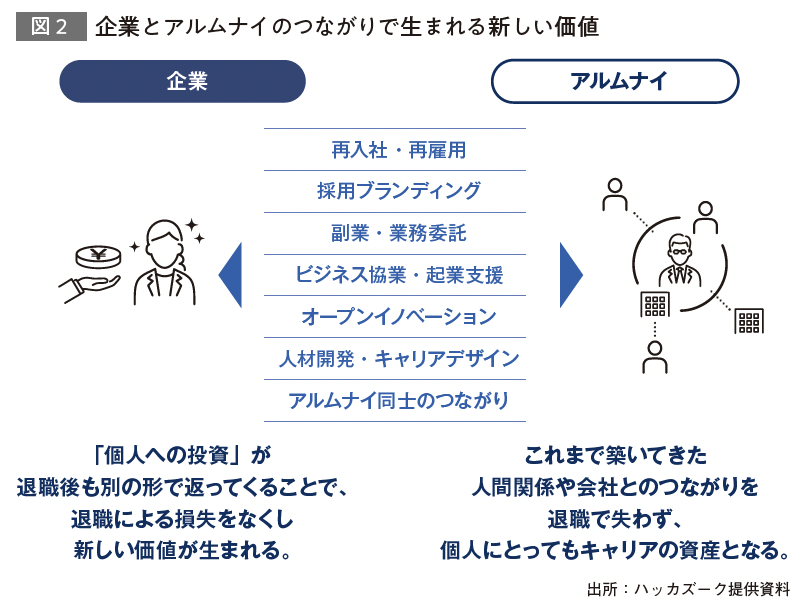

アルムナイリレーションシップから得るものは多い。最大のメリットは、先述のとおり人的資本の拡張に結びつく点だ(図2)。

会社を辞めたとしても、企業と個人は様々な形で協働できる可能性がある。たとえば、退職前に業務委託契約を結び、副業や兼業で担当業務の一部を続けてもらう。サービスや内部事情など、自社のことを熟知している彼らであれば、安心して仕事を任せられるだろう。キャッチアップの時間をとることもなく、業務がスムーズに進みやすいのも利点だ。

業務を担ってもらえないとしても、転職先でセールスパートナーや顧客になってくれる可能性もある。隣接業界に転職した人が、顧客を紹介してくれるケースもあるだろう。このほか、スタートアップを立ち上げた退職者と会社が協業し、新規事業を開発する、といった例も見られる。

「退職後、何年か経過したアルムナイにアンケートやインタビューをするのも一策。外を見て比較できる今だから言えることや、率直な意見が返ってくることもある。結果的に自社の制度やカルチャーの見直しにつながります」

社員のエンゲージメントやエクスペリエンスの向上も期待できる。社員たちは退職者の扱われ方を意外に観察している。悪い辞め方で絶縁状態になれば「会社は冷たい」と、社員も負の印象を持ってしまうだろう。

逆に会社が辞めようとする社員を思いやり、退職後もパートナーとして付き合い続けていれば、「自分も会社といい関係を築きたい」と考えるに違いない。そうなれば、在籍中も会社に対する時間や労力などの“コスト”の出し惜しみもしなくなる。退職してもつながることで、退職後もリターンが期待できるからだ。

「働き方を『〇〇社で働く』から『〇〇社と働く』にシフトしたアルムナイは、社員にとっても心強い存在。彼らをロールモデルにすれば、未来の働き方の選択肢が広がります」と鈴木氏。

在籍中から身近なアルムナイとつながることで、どんなキャリアを積み、どんなリスキリングジャーニーを描けばいいかが見えてくるはずだ。

目指したいのは、誰もが居る理由のある場所づくり

アルムナイリレーションシップを築くうえで気になるのは、アルムナイの反応ではないだろうか。しかし鈴木氏は、「退職したからといって、アルムナイは必ずしも会社にネガティブなイメージを持ち続けているとは限らない」と話す。

「様々な経験を重ねるにつれ、かえって前職の会社に感謝を抱くようになる人はいるものです。転職してみて初めて『隣の芝生は青くなかった』と知り、『立場が変わってようやく会社側の気持ちがわかった』などと思い至ることもあります」

まずは人事や経営に近い部門に事務局を設け、アルムナイに参加を呼び掛けては、と鈴木氏は勧める。

アルムナイを集めたら、社員たちとの交流の場をオンラインやリアルで設け、一人ひとりをコネクトして多様なニーズを引き出していく。

参考になるのが、2023年2月にアルムナイネットワークの運営を開始した横浜銀行だ。同行では、現在雇用関係がある社員だけではなく、アルムナイなど様々な関係者も人的資本と捉え、地域に貢献できる銀行にしていく必要があるという考えのもと、本ネットワークを構築している。ネットワークではトークセッションや交流会などのイベントを開催し、登録者数は2025年2月には200名を突破。他社・他業態等でキャリアアップした人材がさらなる活躍のフィールドとして同行グループを再選択することも歓迎しており、再入社も増えている。

また、アルムナイに自社内研修の講師を担ってもらうなど採用以外の成果も出ているそうだ。

「アルムナイリレーションシップは、一度は同じ釜の飯を食った仲間同士のつながり。私はよく、“There is something for everyone(すべての人にとって居る理由がある場所)”と表現するのですが、誰もがお互いを排他することなく、持続的にリレーションシップを築く場所と定義づけています。『再雇用したい』といった狙いだけだと、それがアルムナイに伝わり、一部の人しか参加しないネットワークになってしまう。すべてのアルムナイが自由につながれる土壌をつくることが成功の鍵です」

退職を切り出されたら? 管理職研修で備える

「オフボーディングとアルムナイリレーションシップは、言うなればニワトリとタマゴの関係」と鈴木氏は説明する。アルムナイとの良好な関係が築けていれば、会社と個人の双方にとってハッピーなオフボーディングが実現できる。また、オフボーディングをうまく運ぶことで、その後も長くアルムナイとの信頼関係が築ける。

では、良いオフボーディングを行うには、どんなポイントに注意すればいいのだろうか。鈴木氏は、退職理由などを人事部がヒアリングするエグジットインタビュー(退職面談)も重要だが、実は成否はその前の段階、「上長に退職を切り出した瞬間」にかかっている、と強調する。

「部下から突然、『実は辞めたいと思っていまして』などと打ち明けられると、大抵の管理職はパニック状態に陥るもの。心の準備もできていないし、対応の仕方も知らないからです。混乱のあまり、『今、担当しているプロジェクトはどうするの? 』などと会社の都合を一方的に押しつけ、不快感を与えかねない。そうなれば部下の心は完全に閉ざされてしまいます」

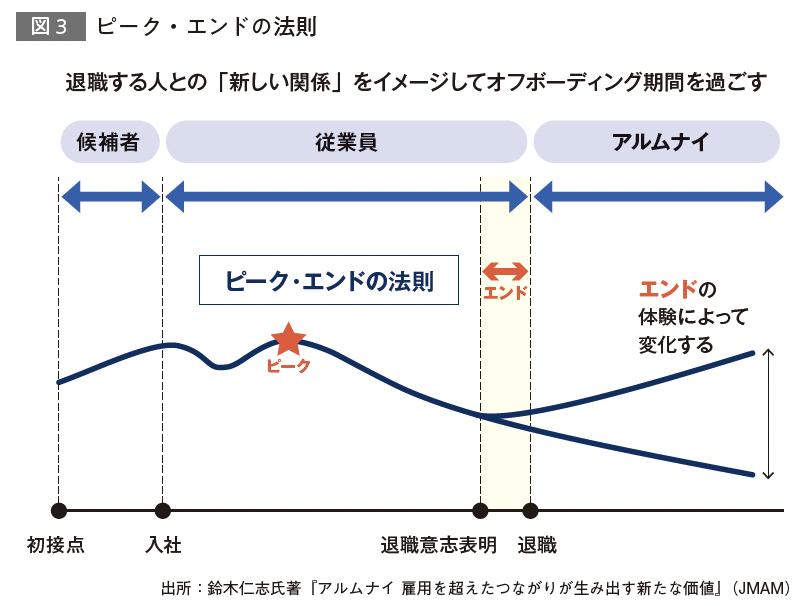

心理学者、ダニエル・カーネマンが提唱した「ピーク・エンドの法則」(図3)によれば、人の経験や物事に対する印象は絶頂期と終わり方で決まる。活躍し、成長を実感している期間を“ピーク”とすれば、“エンド”は退職表明をしてから退職日までの期間にあたる。「エンドの印象が悪ければ、在職期間の出来事も会社そのものの印象もネガティブなものに塗り替わってしまう」と鈴木氏。

そこで、不可欠となるのがオフボーディングに向けた管理職研修だ。退職を切り出されたときの心構えや対応、アサインメントの仕方について、座学やロールプレイなどを通して学んでもらう。

「ロールプレイをやってみて初めて、『ああ、確かに上司にこんな対応をされたら嫌ですね』とわかる。特に大企業の場合、自身が退職した経験がない管理職も少なくないので、新鮮な気づきとなるようです」

オフボーディングが成功するか否かは、最終的にはトップの理念にかかっていると鈴木氏は語る。アルムナイとどんな関係を築き、どう共創していくか。自社ならではの理念、方針を明文化しておきたい。

理念と矛盾するような制度があれば、見直すべきだろう。たとえば、管理職の評価を離職率に連動させている場合、いくら辞め方改革を進めたところで結果は期待できない。

「アルムナイとの関係づくりには時間がかかる。明日からオフボーディングをやります、早期に数値目標を達成しましょう、というわけにはいかない。長くゆるい絆を根気よく紡いでいく心構えが必要です」

目指したいのは、雇用関係がなくなっても信頼関係は崩れない「終身“信頼”関係」だ。企業と個人の双方にとって、退職日が新たな門出となるようなオフボーディングを実現したい。