OPINION3 50代は「こころの定年」を迎える時期 「もう一人の自分」を見つけ育てることが仕事にも定年後にもプラスの効果を生む 楠木 新氏 楠木ライフ&キャリア研究所 代表

楠木 新氏

楠木 新氏

25万部を超えるベストセラー『定年後 50歳からの生き方、終わり方』をはじめ、「働くことの意味」をテーマに数多くの著作を世に送り出してきた楠木新氏。

これまで数百人に上るビジネスパーソンに取材を行ってきた楠木氏に、50代がイキイキと働くために取り組むべきことを聞いた。

[取材・文]=増田忠英 [写真]=楠木 新氏提供

中高年への取材から感じた「こころの定年」

日本生命保険相互会社に勤務していた50歳のころに取材・執筆活動を開始した楠木氏は、これまで約20年間にわたり、中高年を中心に数多くのビジネスパーソンに取材を行ってきた。

そこから見えてきたのは、40代後半から50代にかけて、働く意味に悩む人が多いという事実だった。

「その悩みを最大公約数としてまとめると『今やっていることが、誰の役に立っているのかわからない』『成長している実感が得られない』『このまま時間が流れていっていいのだろうか?』、この3つに集約できます。このように40代半ばを過ぎて働くことについて思い惑う状態を、『こころの定年』と名付けました」

なぜ、40代半ばを過ぎると「こころの定年」に陥るのか。楠木氏は大きく3つの理由を挙げる。

1点目は、年を取ることによって感じる変化だ。「20代30代のころは、スキルアップして給料を上げていこうと右肩上がりでバリバリやっていけますが、40代後半くらいになると、誰もが若いころと同じようにはやっていけないということに気づき始めます」

2点目は、同じ組織で長く働いてきたことによって、40代後半くらいから仕事に飽きてくることだ。

「伝統的な日本型組織で多く見られます。若いころは何もかも新鮮ですが、40代半ばくらいになるとマンネリ化してきます」

そして3点目として、この10年ほどの間に“人生が長くなったこと”を多くの人が認識するようになったことを挙げる。

「平均寿命は少しずつしか伸びていませんが、『人生100年時代』という言葉に象徴されるように、近年、定年後の人生が長いということを、多くの人がわかってきました。そのために、今やっている仕事に意味があるのか、という問いを立てる人が増えてきたことも背景にあると思います」

50代もイキイキ働き続けるための4つの働き方

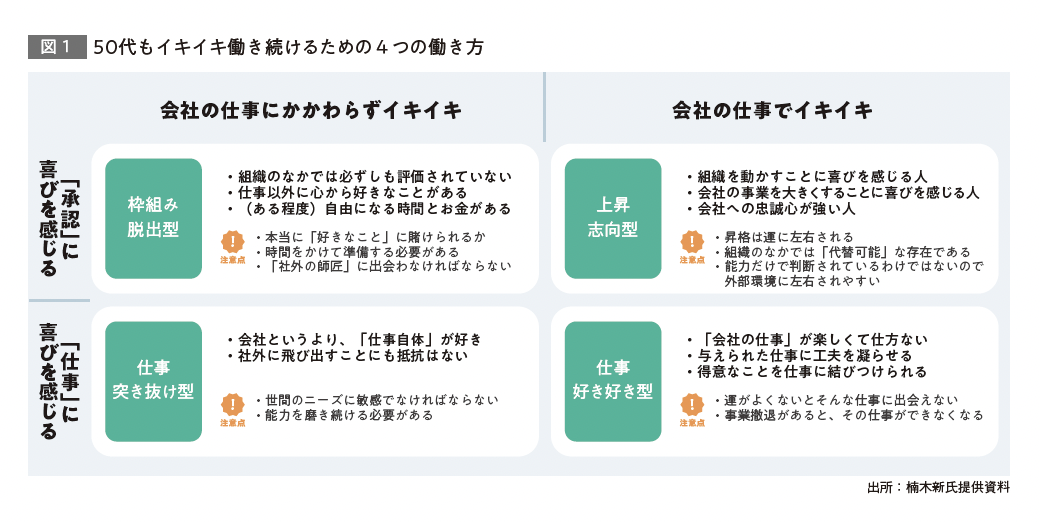

そんななかでも、イキイキと会社員生活を送っている50代の人たちを数多く取材した楠木氏によれば、働き方を分類すると、図1のように4つのタイプに分けられるという。

「右半分は会社の仕事で充実しているタイプ、左半分は会社の仕事にかかわらず充実しているタイプです。そして上半分は『承認』に喜びを感じるタイプ、下半分は『仕事』自体に喜びを感じているタイプです」

会社の仕事で充実しているタイプには、承認に喜びを感じる「上昇志向型」と、仕事に喜びを感じる「仕事好き好き型」の2つがある。

右上の「上昇志向型」は、組織を動かすことや役職の階段を上がることに喜びを感じるタイプ。“会社人間”と言ってもいい。

右下の「仕事好き好き型」は、出世よりも仕事そのものが楽しくてしかたがない、というタイプだ。与えられた仕事に工夫を凝らしたり、自分の得意なことを仕事に結びつけることができる人が該当する。たとえば「管理職の仕事は向いていなくても、外に出てお客さんと会うのが楽しくてしかたがない営業マン」「研修でみんなの喜ぶ顔を見るのがうれしい人事の研修担当者」「電機メーカーで音作りに没頭している研究者」など、好きな仕事の内容は人によって様々だ。

「しかし、誰もが会社の仕事で充実して過ごせるとは限りません。むしろ、図の左側のように、会社以外の活動もすることでイキイキと働いている人も少なくありません」

左上の「枠組み脱出型」は、会社の仕事以外で、趣味など心から好きなことで活動しながら仕事を充実させているタイプだ。

「このタイプの例として、私の後輩がいます。管理職登用試験に何年も失敗して落ち込んでいたので、趣味を聞いたところ、スノーボードが大好きだということでした。そこで、スノーボードで活躍している人に会いに行くようにアドバイスしたところ、3年後に再会したときには見違える顔つきになっていて、登用試験にも2年前に合格していました。何が変わったのか彼に聞くと、スノーボードのインストラクターの資格を取り、人に教えるようになったことだという。以前は会社の枠組みのなかだけで自分を評価していたが、スノーボードを教えることによって人に役立ち、喜ばれることが実感できた。結果として会社の仕事もうまくいくようになったそうです」

左下の「仕事突き抜け型」は、会社の仕事と自分のやりたいことを結びつけて、社外でも活躍するタイプだ。

「会社で長く秘書を務めて管理職になった女性が、マナーや贈答品の知識を自主的に学んで、カルチャー教室でビジネスマナーの講師をしていた例もあります。私の場合も、人事を長く経験し、大きな組織で働いた経験をもとに取材・執筆で発信するようになったので、このタイプといえるでしょう」

4つの働き方に共通するのは主体的に得意なことをやること

楠木氏は、4つの働き方に共通するポイントとして「自分自身が主体的になり、得意なことをやっていること」を挙げている。

「40代後半から50代の仕事に対する迷いの根幹には、『自分なりの何かをしたい』という思いが多かれ少なかれあります。しかし、大きな組織で働いていると分業制であるため、個人が主体性を発揮することはなかなか難しい。それが仕事への迷いにつながっています」

とはいえ、主体性を発揮するためにいきなり会社を辞めるのは、かなりハードルが高い。そこで、「会社に在籍しながら、小さくてもいいので自分なりの主体性が発揮できることをやってみてはどうでしょうか」と楠木氏は提案する。

「図の右側の2つのタイプのように、会社の仕事で主体性が発揮できればベストですが、誰もがそうできるわけではありません。そこで、図の左側の2つのタイプのように、会社で働きながら、『会社員の自分』とは異なる『もう一人の自分』をつくるとよいでしょう」

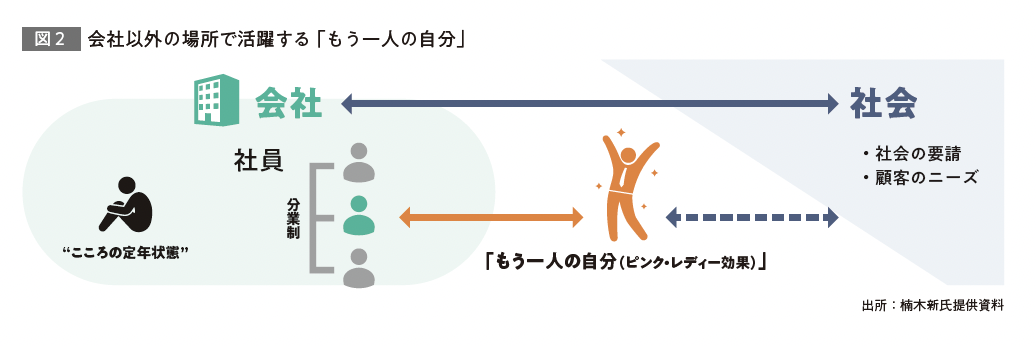

ここでいう「もう一人の自分」とは、会社以外の場所で活躍する自分のことを指している(図2)。

「ここでは、お金が儲かるとか、格好良く見えるといった観点ではなく、自分が本当に好きなこと、意味があると思うことをやるべきです」

「もう一人の自分」をつくることは、会社生活を充実させるだけでなく、長い定年後に向けても重要だ。

「個人事業主や芸人などは、直接お客さんと相対して禄を食んでいます。それに対して会社員は、分業制の下で会社を通じて社会とつながっています。そのため、会社という枠組みが定年退職などによってなくなってしまうと、途端に社会とのつながりを失うケースが少なくありません。そうならないためにも、会社で働いている間に『もう一人の自分』を見つけて育てていくことが、退職後も社会とつながっていくための1つの解決策になります」

定年後のことを考えれば、会社の仕事で主体的に活躍できている「上昇志向型」「仕事好き好き型」の人も「もう一人の自分」をつくることが大切になる。

「会社でバリバリ活躍している人に話を聞くと、忙しくて他のことをする余裕がないと言う人が多いのです。しかし実際には、『もう一人の自分』が見つかれば、会社の仕事と調整して両立できるようになるものです」

社外での活動が活発になると、会社の仕事が疎かになるのではないかと考えがちだ。しかし現実は逆のケースが多いという。

「取材から得た実感と私自身の経験から言えるのは、『もう一人の自分』が育ってくると、会社の仕事の質も向上するということです。逆に、会社の仕事をないがしろにすると、もう一人の自分は育ちません。これを私は“ピンク・レディー効果”とよんでいます。ヒット曲『UFO』の振付で、右手が回ると左手も回り、左手が回ると右手も回ります。つまり、相乗効果があるのです。このピンク・レディー効果が高じると“山本リンダ状態”に至ります。彼女のヒット曲の『どうにもとまらない』状態になるわけです(笑)」

楠木氏自身も、会社員生活を送りながら執筆活動をしていた50代がもっとも充実していたと振り返る。

「週末に個人の取材をして、月曜日に出勤してパソコンを開くのがうれしかったことを覚えています。相互に気分転換になっていたのです。『もう一人の自分』が育ってくると、会社員の自分も元気になります。そして50代がイキイキと働く姿は、周囲にも良い影響をもたらすはずです」

「もう一人の自分」を発見するコツ

「もう一人の自分」を発見するコツは、「過去の自分の歩みから抜き出す」ことだという。

「取材してみると、何か新しいことを探すよりも、過去のキャリアから抜き出していると感じる人が多いです。そこでは自身との深い対話をしているからでしょう」

楠木氏はそう述べ、具体的な3つの分野を挙げる。

①現在の仕事の延長線から

営業力、技術者としての専門性、人事や経理などの専門業務など、仕事で培ったスキルを、会社内での仕事以外にも活かす。

②子どものころの自分に戻る

子どものころに好きだったこと、または、やり残したことなどをもう一度やってみる。たとえば、モノづくりが好きだった人が職人になったり、あるいは便利屋さんとして、高齢者の椅子や犬小屋などを作って地域の人々に喜んでもらっていた人もいる。

③挫折や不遇体験から

病気になったり、災害に遭遇したり、家庭の問題に直面したりしたことをきっかけに、新たな自分を発見する。

「私自身も、以上3つの経験が『もう一人の自分』を見つけることにつながりました。①は人事の仕事をしていたことです。②は子どものころから演芸好きで、何か発信したいとずっと思っていました。③は、40代で休職し、その前には阪神・淡路大震災を経験したことが、自分を見つめ直すきっかけになりました。この3つの要素が結びついて、物書きの方向に進むことができたのだと思います」

師匠やメンターから学ぶ重要性

一方、ただ能力やスキルを高めるだけでは『もう一人の自分』は作れないという。楠木氏が「取材を通じてその重要性を痛感した」と語るのは、師匠やメンターを探すことだ。「この人のようになりたい」というゴールを体現する“師匠”や、アドバイスや関係者の紹介などを通じて望む方向に導いてくれる“メンター”のような存在である。

「私の場合は、最初に取材した、会社員から他の仕事に転身した人たち150人が、私にとっての師匠やメンターになりました。また文章を書くうえでは、プロとして活躍している作家の講演会に行ったり、会社員で一般書籍を出版している人に話を聞きに行ったりしました。頭だけで考えるのではなく、人から学ぶことで、『これなら自分にもできるかな』『今の自分にはこういうところが足りない』といったことがよくわかります」

また「もう一人の自分」を探す過程で、自分が働く会社の良さに改めて気づく人もいるそうだ。

「『もう一人の自分』を見つけることは一筋縄ではいきません。試行錯誤は当然必要になりますが、自分の宝物を探す作業だと考えれば、面白くないはずがありません。トライ&エラーを繰り返した方が、かえって見つけることができます。三日坊主でも三日分は成長します。まずは行動を起こすことが大切です」

そして企業には、こうした「もう一人の自分」を見つけて、育てる個々の活動を支援することが求められる。

「個々人が主体性を持つことが核になるので、組織にできることはそれほど多くはありません。強いていえば、社員の自主性の邪魔をせずに支援の視点を持つことです。たとえば、自社の社員や退職者ですでに『もう一人の自分』を持って活躍している人の例を紹介した会社もあります。身近な人こそ師匠やメンターとして貴重な存在なのです。ある会社では、会社の先輩が独立して働いている現場を映像に撮って、50代の社員研修で見せるといった取り組みをしていました。また、社員の主体的な自己研鑽の費用の一部を補助したり、社員の自主的なグループ活動に対して場を提供して飲食費を補助する会社もありました。一律ではなく、やる気のある社員を対象にするのも1つのポイントでしょう」

最後に楠木氏は、今後求められる企業の在り方をこう語った。

「会社は、『役職や給与を与えれば、自動的に社員は働くようになる』という姿勢から、『何をすれば社員はイキイキと働くのか』というスタンスへの転換が求められるでしょう。

『もう一人の自分』を持つ社員が社内に増えると、周囲の人を忖度しすぎる社風も変わります。各自に応じた『もう一人の自分』を持つ社員が増えることが、真の意味でダイバーシティのある人事、経営につながると考えています」