第31回 選択肢を持つのは自分 学びたいから学び続けて、人生に「点」を増やす 佐々木 望氏 声優

編集部より

人生100年時代、多くの人が「学び続けること」の重要性を感じていると思います。しかし実際、どれほどの人が実践できているのでしょうか。なかには学ぼうという意欲があっても継続できなかったた経験があり、新たな一歩を踏み出せない人もいるのでは?

40代後半で大学受験、合格後も仕事をしながら通学して卒業したという声優の佐々木望さんは、「大人の学びは自分を甘やかしながらでもいい」と話します。何のために学ぶのか、どうすれば楽しく学べるのか――。大人の学びについて語っていただきました。

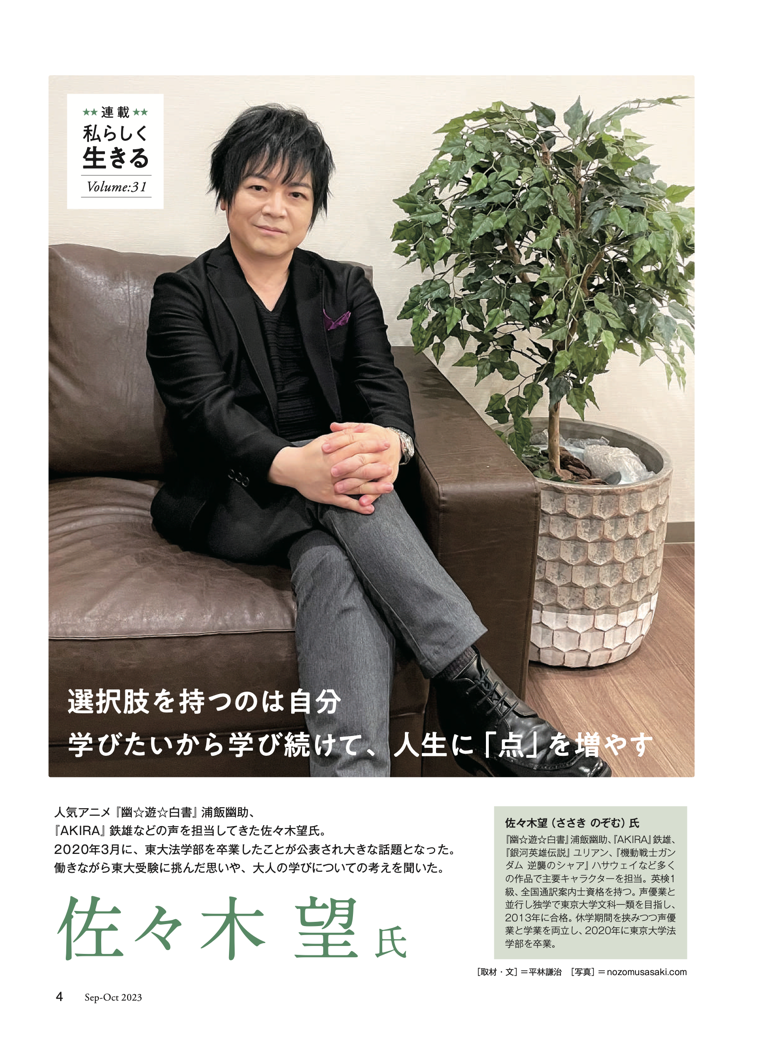

佐々木 望氏

佐々木 望氏

人気アニメ『幽☆遊☆白書』浦飯幽助、『AKIRA』鉄雄などの声を担当してきた佐々木望氏。

2020年3月に、東大法学部を卒業したことが公表され大きな話題となった。

働きながら東大受験に挑んだ思いや、大人の学びについての考えを聞いた。

[取材・文]=平林謙治 [写真]=nozomusasaki.com

流れのまま、声優の世界へ

―― 2020年3月に東大卒業を公表され、合格までの軌跡を描いた著書『声優、東大に行く』も、今春上梓されました。反響はいかがですか。

佐々木望氏(以下、敬称略)

40代後半での大学受験、合格後も声優の仕事をしながら通学して卒業したというレアな事例だったこともあって、大人の学びや勉強法といった切り口で取材していただく機会が増えました。拙著は大人の勉強本、受験本ですが、声優の仕事にもふれていますし、幅広い方々に読んでいただけているそうです。ビジネスパーソンの方が共感してくださったり、現役世代の受験生が「参考になった」と言ってくださったりと、うれしいご感想をたくさんいただいています。

―― そんなすごい挑戦を、著書では「流れのままに動いた結果」と表現されています。

佐々木

そもそもが声優になったのも流れのままだったんです。当時、バイト先の人に誘われて、声優の新人発掘オーディションに応募したのがきっかけでした。小さいころから内向的で、役者になったり芸能界に入ったりなんて考えてもいなかったんですが、フィクションの世界に浸るのは大好きでした。映画やドラマ、特に小説はかじりつくように読んで、頭の中ではいつも物語の主人公たちと一体化して考えたりしゃべったりするような子どもでした。そのオーディションに合格して声優の世界に入り、今に至るんですが、思えば、声優になったことは、物語の登場人物に成りきっていた子ども時代から何かつながっていたのかもしれません。

―― 演技の経験もなく声優の世界に飛び込み、40年近く第一線を走り続けてこられました。

佐々木

声優の事務所に入って半年ほどでお仕事をいただくようになりました。最初のころは、アニメの絵に合わせてセリフを言うのに何十回もNGを出したりして、「あの子は誰が連れてきたんだ」と呆れられましたが、それでも面白いねと使ってくださる方もいて、また、ファンの方にも応援していただきました。私みたいなぽっと出の新人でも出演の機会をいただけたのは、いろいろな巡り合わせ、時代や時の運、たくさんの方のお力があったからだと思います。

自己流を見直すべきときが来た

―― 声優人生の転機について教えてください。

佐々木

30代のころに仕事が重なり、声帯炎を悪化させたのが声優としての転機でした。声帯の炎症が引くまで喉を休ませるしかなく、回復しても発声法を変えない限り再発しかねないと言われて、これまでちゃんと発声や演技の勉強をしたことがなかったと痛感しました。発声も演技も、仕事の現場で感覚的に身につけてきたものが当時の私のスキルのすべてでしたが、長く声の演技を続けていきたいのなら、ここで一度、自己流の発声と演技を見直す時が来たのかもしれない、と思ったんです。

―― 築き上げてきたスタイルを崩しかねない、大きな賭けですね。

佐々木

賭けでしたが、声の演技をしたいのなら、まずはゼロから訓練し直すしかないと思いました。それまでやってこなかった分、とことん勉強しようと決めて、発声や演技に関する書籍や音源を集めました。それらを研究しながら、試行錯誤で自分用のトレーニングメニューを作っていったんです。声優としてすでに十数年以上の経験がありましたが、自分は知らないことばかり。何でも吸収したくて、一人で勉強する以外にも、ボイストレーニングや朗読のレッスンを受けたり、専門の先生から身体の調整法を学んだりしました。

―― 本当に声が戻るかという不安や焦り、迷いはなかったのですか。

佐々木

訓練によって新たな発声法や演技を身につけられると信じていましたが、はたしてそれが仕事で通用するのかというと、自信はありませんでした。でも何もしないと状況は良くならないので、現状打破したいなら動き続けるしかありません。

状況は深刻でしたが、一方で、自分を客観的に見ている面もありました。昔からそうなんですが、何かよろしくない状況に陥ったとき、その自分の後ろ姿をもう一人の自分が、「あ、今困ってるよね」みたいに冷静に観察しているんです。本気で困っているんですが、それを光景として外側の目でも見ているという。そんな自分の性分に多少助けられました。

なぜ東大受験を思い立ったのか

―― 発声や演技の理論を洋書で読みあさった経験から、もともと大好きだった英語をもっと学びたいと思うようになり、それが大学、ひいては東大へとつながったそうですね。

佐々木

そうですね、振り返ってみれば。発声と演技の参考に洋書を読んだことをきっかけに、英語の勉強も始めました。そのうちに、英語を大学で学ぼうと思いついて。すると今度は、せっかく受験するのなら英語に限らず広く学んでみたくなって、総合大学である東大を受けることにしました。最初から大学受験や東大を見据えていたわけではなく、声も演技も英語も、そのとき勉強したいと思ったことを勉強するうちに、次へ次へとつながっていったんです。

―― キャリア理論の一種の「計画的偶発性理論」でも、個人のキャリアの8割は偶然の積み重ねで決まる、といわれています。

佐々木

それはリアルに実感できる理論ですね。無数の細かい偶然が自分の中に潜在的に刻まれていて、それがあるタイミングでつながり、決断や行動や結果に結びつく。東大受験を決めた前年の2010年に、ボストンで3週間の語学留学をしたんですが、そこで印象に残ったことがありました。同年代のホストマザーから、彼女がキャリアを重ねた後に大学に入り直したと聞き、大人でも大学へ行けるんだ、ととても驚いたんです。そう聞いたから自分も受験しようと思った、というわけではないんですが、これも一つの“偶然”ですよね。

「未来を見据えて『点』をつなげていくことはできない(You can't connect the dots looking forward.)」とは、拙著にも引用したスティーブ・ジョブズの言葉です。大学受験に至るまでの私の紆余曲折も、まさにそういう感じでした。流れのままに動いていたら、点と点がふとつながって、「東大に行く」という考えが降りてきた。本当に、「あるときふっと降りてきた」という感覚なんです。

自分を楽しむ、自分を甘やかす

―― 仕事をしながら2年間の独学で東大に一発合格。その間、どういう思いで勉強に臨んでいたのですか。

佐々木

私の受験は、必要に迫られてとか、大学に行かなければならない事情があってではなく、ただ大学で学んでみたい、という気持ちからでした。合格するまで受けるつもりでしたが、もしずっと合格できなくても何か不都合が生じるわけではないし、ダメならダメでいいんだからと割り切ったうえで挑戦しました。だから、あまり深刻にならず、自分を追い込まず、勉強のハードルを上げすぎないようにして、受験の体験自体を楽しもうとしていました。

意外にハードルが高かったのは、筆記具の使い方です(笑)。予備校の模試で、最初はマークシートの楕円を塗りつぶすのにも苦戦しました。力が入りすぎて、シャープペンシルの芯がポキポキ折れてしまうんです。消しゴムで消すときも、勢いあまって答案用紙をビリビリに破ってしまったり―― 文房具ひとつまともに使えない自分が新鮮でした。

―― 新鮮、ですか?

佐々木

ええ。そんな自分を、例のもう一人の自分が面白がっている感じでした。勉強が思うように進まない時期も、もう一人の自分が後ろから見て、その状況をちょっと楽しんでいました。受験勉強は、私にとっては絶対の義務や必要性のないことだったかもしれませんが、仕事の合間に約2年間勉強を続けることができたのは、いつもそうやって状況自体を面白がれたからかもしれませんね。

―― そういう心持ちでいられたら、前向きに取り組めそうですね。

佐々木

私は自分に甘いんです(笑)。決めたことができないとき、まじめな人ほど自分を責めてしまいがちですが、私は環境のせい、参考書のせい、筆記具のせいにしますから(笑)。大人の勉強は義務ではなく、自分でしようと決めてしていることなので、あまり自分を追い込むと、期待どおりにできなかったときにつらくなってしまいます。大人の学びは、自分を甘やかしながらでもいいと思います。自分の現実を一番見ることができるのも、自分に一番優しくできるのも、結局は自分だと思うんです。

「学び」の意義は役立つかだけでは語れない

―― 忙しい社会人の中には、「役に立つ」という実利がないと、新しい学びに一歩踏み出せないという人も多いと思います。

佐々木

多忙な日常を送っている方にとって、実利を検討したうえで踏み出すかどうかを決めるのは、合理的な行動です。「無駄なことはしたくない」という考え方も、とてもよく理解できます。ただ、ある知識や経験が、ある個人の将来において「役に立つ」かどうかは、必ずしも前もって予測できることではありません。こんな知識は使わないと自分では思っていても、以前の経験や学びが、実は気づかないところでつながっていたということもよくあります。先ほどのジョブズの言葉のとおり、未来を見据えて点をつなぐことはできなくて、つながったことは後になって初めてわかるんです。だからこそ人間にはいつだって可能性が開けていると言えますし。学ぶことの意義は、「役に立つ」か立たないかという観点からだけでは語れないと思っています。

―― やはり「学びたいから学ぶ」が佐々木さんの信条ですか。

佐々木

そうですね。勉強も仕事も趣味も、そのときのパッションに従って取り組んできたと思います。自分が打った「点」と「点」が、いつかつながって新しい視界が開けるならうれしいし、もしつながらなくても、人生にこんな「点」を打ったなあと思うと、それはそれで楽しいんです。

今は昔以上に、やってみたいことはすぐやるようにしています。もしかしたら明日はできなくなってしまうかもしれないので。ちょっとお試しくらいで、合わないと思えばいつでもやめればいいし、またいつか再開してもいいし。永遠にやらなくても何も問題ないですし。自分の行動の選択肢を持っているのは自分です。自分で決めて自分の思うようにしていいんです。三日坊主どころか、「一日坊主」だっていい。何かをまったく経験しなかった人生と、短時間でも経験した人生とは、大きな違いがあります。たとえ人から見たら小さな経験でも、自分の中にはずっと残る、誇らしい「点」だと思います。

―― 貴重なお話をありがとうございました。最後に佐々木さんにとって「私らしく生きる」とは?

佐々木

自分では「私らしく」が何なのか、よくわからなくて。この先もずっとわからないのかもしれません。人は出会いや経験や偶然の出来事によってどんどん変化していくものですから、私は、未来の自分は今の自分とは別人だと思っているところがあります。だから、自分が未来にどんな場所にいて、どんなものを見て、どんなことを考えているのか、自分自身で楽しみにしているんです。