COLUMN2 脳科学の観点から3年の真偽は? 人の成長に関わる脳の可塑性とメタ認知細田千尋氏 東北大学大学院 情報科学研究科/加齢医学研究所 認知行動脳科学研究分野 准教授

脳科学の観点から3年をみると、果たしてそこに何か意味は見つかるのか。

また、継続やモチベーションといった人の成長に関わる、脳の働きにはどのようなものがあるのか。

脳とウェルビーイングのつながりや目標達成を可能にする脳の解明に取り組む脳科学者の細田千尋氏に話を伺った。

[取材・文]=田中 健一朗 [写真]=細田千尋氏提供

人間の脳は「可塑性」により発達する

普段何気なく使っている、「石の上にも三年」などのことわざや、これまで人事分野において共通認識とされてきた、「3年目の壁」「転職は3年働いてから」など、ビジネスパーソンをとりまく、“3年”という数字にまつわるジンクスは少なくない。果たして、これらに学術的な根拠はあるのだろうか。

脳科学と学習心理情報学に詳しい、東北大学大学院准教授の細田千尋氏は、これらの語源や事象が厳密には“3年”という期間には限定できないと前置きをしたうえで、脳に対する長期的な刺激が及ぼす影響について、次のように解説してくれた。

「外部からの刺激などによって脳が変化することを脳科学では『可塑性』とよびます。具体的には、脳の神経細胞が集まっている皮質の厚さや脳内の情報を伝達する髄鞘(ミエリン)などに変化が生じることで、新しい環境への適応、スキルの習得、タスクの処理をすることができるようになります。可塑性は、何歳になっても起こる脳の変化ですが、一度その変化によってできるようになったことでも、その後も継続しなければ、脳は元の状態に戻ってしまう。つまり、忘れてしまうのです」(細田氏、以下同)

また、運動能力に関わることよりも技術やスキルといった認知機能に関わることの方が忘れやすいという。

「たとえば、子どものころに覚えた自転車の乗り方は、しばらく乗る機会がなくても体が覚えていますが、英語など語学の場合は何もせずにいると多くを忘れてしまう。これが、運動能力と認知機能の違いであり、後者を定着させるためにはある程度、長期間の継続が必要になります」

その長期間の目安が“3年”というところにつながっているのではないかと、細田氏は推測した。

脳の働きを最適化するオートマイゼーション

認知機能を定着させるには、ある程度長期間の継続が必要だと細田氏は前述したが、継続するうちに、新しいことや脳への負荷が高いことでも、あまり時間をかけて考えず、自然と実行できるようになることがある。こうした事象を脳科学では、「オートマイゼーション」とよんでいる。

「オートマイゼーションとは文字どおり、『脳の自動化』という意味です。簡単に言えば、何かを得意になればなるほど、極力脳を使わなくなるということです。このオートマイゼーションは運動能力、認知機能のどちらでも発動します。

サッカーを例に挙げると、素人よりもプロの選手の方が、プレーに必要な脳の活動領域が活発になります。ところが、ブラジル代表のネイマール選手のような、いわゆる、“トップ・オブ・トップ”の人たちの脳は、一般のプロサッカー選手よりもプレーで活動する脳の領域が小さくなっています。

言語でも同じことが言えます。バイリンガルの人は、第1言語に比べて第2言語の方が少しだけ劣っている場合があります。はたからみると2つの言語を同じレベルで流暢に話しているように見えていても、第1言語はオートマイゼーションされていると考えられます」

エンゲージメントとドーパミンの限界

ここでまた違う角度から“3年”を問うてみよう。1980年代初頭に人気を博した歌手である、ヒロシ&キーボーのヒット曲「3年目の浮気」に象徴されるように、恋愛感情や帰属意識など、エンゲージメントの部分において、“3年”という数字の意味を脳科学から裏付けることは可能なのだろうか。

「アメリカの人類学者のヘレン・フィッシャー氏は、恋愛感情を持ったパートナー間で、脳内報酬系の神経伝達物質であるドーパミンが分泌される期間は3~4年が限界であるとの研究成果を発表しています。研究事例自体が少ないので、断言できるものではありませんが、ドーパミンの消失によるエンゲージメントの低下と『3年目の壁』は因果関係があるのかもしれませんね」

エンゲージメントの限界が3~4年であると仮定した場合、3年ごとに異動を行うなど、環境変化による新たな刺激を脳に対して与えることが「3年目の壁」を乗り越えるためには有効に働くのかもしれない。

メタ認知が高い人の方が自身を過小評価しがち

人事・人材開発分野において、エンゲージメントと並んで気になるのが、人の成長に関わる「モチベーション」や「継続力」に関わる脳の働きだ。細田氏は心理学の「メタ認知(自分の認知を客観的に捉えること)」を引き合いに出し、次のように解説する。

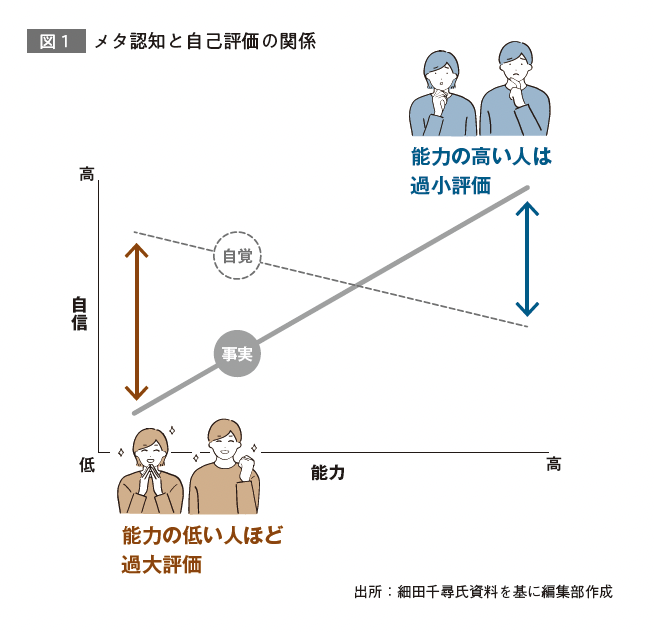

「たとえば、『なぜ、モチベーションが続かないのか?』という話があります。図1のように、横軸に『能力』、縦軸に『自信』をとった際、通常であれば能力に応じて、高い人は自己評価が上がり、低ければ下がるはずです。しかし、実際の人の心理というものはそうはならないことが研究からわかりました。

つまり、『能力が高い人』の方が自分を過小評価しがちなのです。この話をすると、『日本人だからでは?』と言われることが多いのですが、海外の研究からも同じ傾向が見られます」

逆に、能力が低い人ほど、自分のことを過大評価する傾向が強く出るそうだ。これは能力が高くなるほど、自分を正しく捉える、つまりメタ認知が高くなっていることを表す。

「たとえば、拒食症患者は他人の写真であれば、その人が痩せているか太っているかを判別できますが、いざ自分のことになると、それが正しく認識できません。同様の現象がビジネスパーソンの脳内でも起こっているのではないでしょうか」

「これは難しい」「自分にはちょっと厳しいかもしれない」と感じることにチャレンジすることをためらったり拒否感を感じたりする人は多いだろう。ところが、興味深いことにメタ認知が低い人には、チャレンジを恐れない傾向があると細田氏は指摘する。

「メタ認知が低い人は、『難しい』ということがわからないので、安易にチャレンジを決めてしまう傾向があります。そして、実際に現実と向き合ったときに、初めてわかるわけです。『もっと簡単だと思っていたのに』と」

また、メタ認知は自分自身だけではなく、「環境」を理解することでもあると細田氏は続ける。自分の能力・特性が、自身が所属する職場の特性と合っているか、両方を俯瞰的に見て判断するうえでも、メタ認知の高低が大きく関わってきそうだ。

メタ認知を司る「AREA10」の役割

ここで、メタ認知は脳内でどのように発生するものなのか紹介しよう。

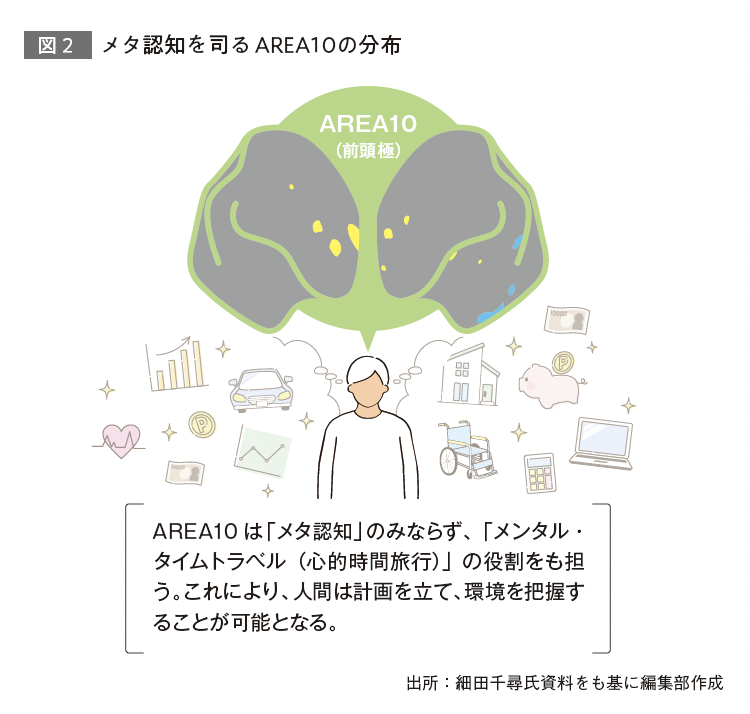

「メタ認知を司る脳内の部位が、前頭葉の先端にあるAREA10(前頭極)とよばれるエリアで、人間の脳でもっとも発達している領域です(図2)。

ちなみに、AREA10にはメタ認知以外にも、過去のことを追体験したり、未来を想像する『メンタル・タイムトラベル(心的時間旅行)」という役割があります。

たとえば、『20~30年後、あるいは50年後にどうなっていたいか?』といった、未来を想像し、さらにそこへ向けて、『今、どうするか?』という計画を立てるといったこともこのAREA10が司ります。自分と環境を正しく理解するうえで不可欠な部位なのです」

実は、MRIで脳内のAREA10の大きさを比較することでメタ認知の高い傾向にあるのか低い傾向にあるのか、ある程度判断可能だそうだ。

メタ認知を高める働きかけが重要

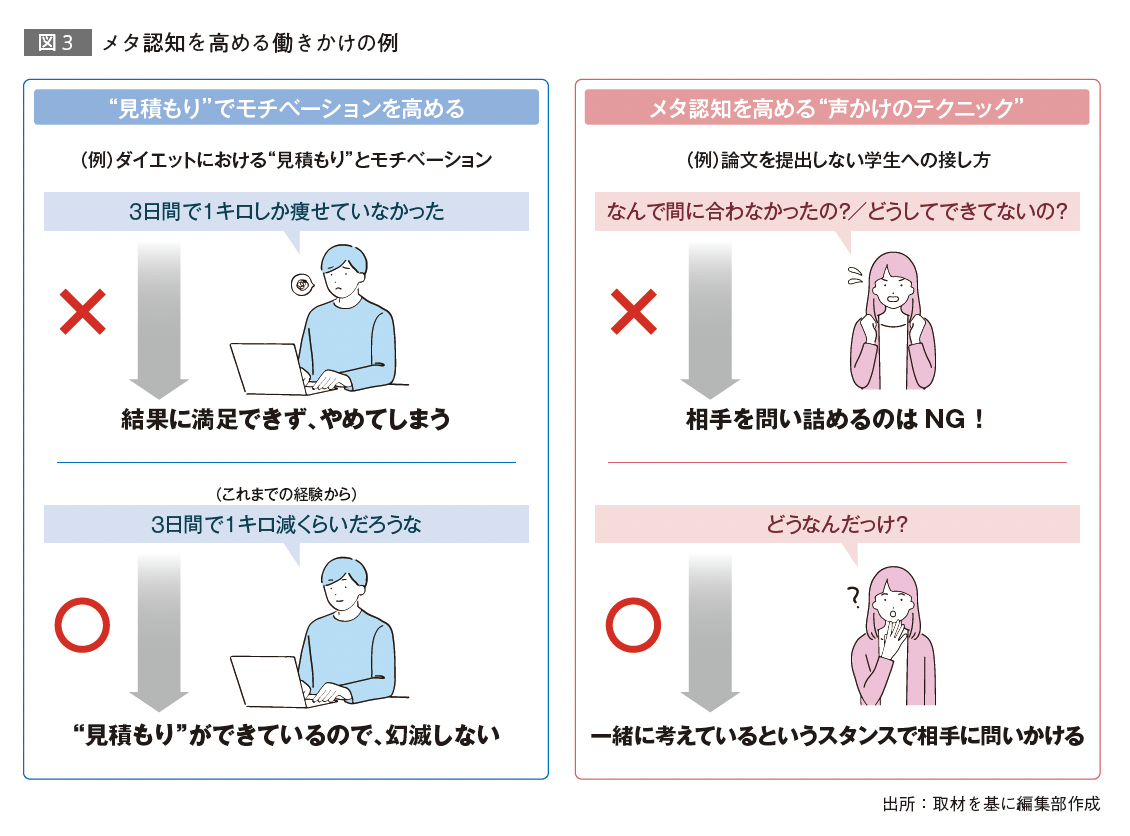

仕事に取り組む前にこの仕事は自分にできそうか、できそうならどれぐらい時間がかかるかを“見積もる”だろう。実はこの見積もりの上手いか下手かでもメタ認知の高低がわかる。さらにモチベーションにも深く関わると、細田氏は続ける(図3)。

「たとえば、ダイエットをする際、3日間、運動や食事制限によって、つらい思いをしたとして、いざ体重計に乗ったとき、1キロしか痩せていなかった。結果に満足できずやめてしまった……という人は多くいます。

一方で、これまでの経験から『これぐらいやれば3日間、こんなにつらくても1キロ減くらいだろうな……』という“見積もり”ができていれば、そこで幻滅することはないわけです。だから、モチベーションは崩れません。むしろ自分が思っていたとおりになったので、そこには達成感が生まれます」

この達成感はその人のウェルビーイングにもつながる大事な要素だと細田氏は強調する。

「だからこそ、マネジャーは部下が適切な見積もりができているか、常に気を配る必要があるわけです。また、その見積もりがズレているようなら、メタ認知を高めるための働きかけが必要になってきます」

細田氏は見積もりのズレに気づかせ、メタ認知を高めるうえで有効となる具体的な“声かけのテクニック”についても紹介する。

「この時期(取材時点)は卒業論文や修士論文の提出が間に合っていない学生も少なくありません。

そのときに、『なんで間に合わなかったの?』『どうしてできてないの?』と相手を問い詰めるのは間違いです。

あくまでも、私も一緒に考えているというスタンスから、『どうなんだっけ?』と相手に問いかけ、相手の思考のプロセスを一緒にたどりながら、見積もりのズレに気づかせ、修正していく。そうすることでメタ認知が高まっていき、少しずつ自分でも正しい見積もりができるようになっていくのです」

個人の自律性が達成感を左右する

最後に細田氏は、達成感に関わる要素として自律性について触れた。

「『トップダウンで目標を与えて、それを達成していく』だけでは、達成感の感じ方に限界があることが最新の実験データからも浮かび上がってきました。

これまで多くの企業が、『目標を達成すればウェルビーイング経営』というような話をしてきましたが、今後はそこに加えて、『社員の自律性』やいかに『自分ごと』として考えられるかが重要となるでしょう」

自律性を促すといっても、かつてのように押し付けるような方法では自律性は高まらない。特に若い世代は個人の価値観を大事にする傾向があるため、まずは相手がどんな価値観を持っているかヒアリングする必要があるという。

「コミュニケーションが大事ということなのですが、だからこそ、個人のコミュニケーションスキルに依存せずに価値観を引き出せることが理想だと私たちは考えています。つまり、コミュニケーションスキルが高い上司だけがメンバーをマネジメントできる状況ではなく、会社という限定的なシチュエーションのなかで相手の価値観を把握し、応えられるためにはどうすればいいのか―― それを開発することが、私のいまの目標です」

シチュエーションを会社と限定すれば、不可能なことではないと細田氏は希望を語る。メタ認知を高めようと働きかけるにしろ、自律性を高めるにしろ、一人ひとりに向き合うのは簡単なことではない。今後研究が進むことで少しでもその負荷が軽減されることに期待したい。