個人|頼るスキル 人に頼るのは弱いからではない職場の信頼関係を高める「受援力」 吉田穂波氏 神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科 教授/医師・医学博士・公衆衛生学修士

吉田穂波氏

吉田穂波氏

最近いつ、誰に頼ったか思い出せるだろうか。

日本では、「自分のことは自分でやるべき」という責任感、「相手に迷惑をかけるから」という遠慮、「無能と思われるかも」という不安などから、「助けて」「手伝って」と言い出せない人が多い。

しかし、神奈川県立保健福祉大学大学院の吉田穂波教授は、「人に頼るスキルは、社会人が持つべき必須の能力の1つです」と説く。

今、頼るスキルが求められる理由とは―。

[取材・文]=崎原 誠 [写真]=編集部

職場で「頼るスキル」が求められる理由

近年、頼るスキル=「受援力」に対する関心が高まっている。「受援力」というのは、もともとは防災用語で、ボランティアを地域で受け入れる環境や知恵のこと。内閣府が災害後の防災ボランティア活動の受け入れのためのキーワードとして紹介し、2011年の東日本大震災以降、徐々に知られるようになった。

公衆衛生大学院で教えながら診療をする傍ら、「受援力」に関して多くの著書を持つ吉田穂波氏は、この「受援力」を災害時に限らず誰もが発揮すべきスキルと捉え、普及に努めている。

「私は、医師として東日本大震災の被災地支援に携わり、そこでこの言葉と出会い、とても良い言葉だと思いました。『受援力』という能力と捉えることで、『忘却力』や『鈍感力』のようにポジティブなイメージを持たせることができますから。

1人で抱え込み、『助けて』と言えずに孤立すると、自己肯定感が低下します。そして、自分では解決できず他人にも迷惑をかけるという思いが高まり、SOSを出すハードルが上がって、さらに孤立が深まります」

これは職場において容易に想像できる状況ではないだろうか。わからなくても聞けなかったり、多くの仕事を抱えていても、誰かに頼ることができず自分でこなそうとしてしまう。その結果、取り返しのつかない事態となってしまい、最終的にメンタルヘルスを崩してしまう人までいる。

近年は、職場における頼るスキルの重要性がさらに高まっていると吉田氏は話す。

「リモートワークが一般的になり、職場での会話が生まれにくく、以前より頼りづらくなってしまったのではないでしょうか。また、ダイバーシティが進み、価値観も考え方も様々なメンバーが集えば、仕事をしていくうえで困ることも少なくないはず。うまく頼ることができないと、仕事がスムーズに進まないリスクが高まっています。加えて、近年は新しい技術が次々に生まれ、1人では把握しきれないことも増えています。上司が部下に教えるだけでなく、若い人の方が詳しいことも多い。自分だけでやろうとすると効率が下がってしまいますから、頼るスキルはますます求められているといえるのです」

頼られた相手にも組織にもメリットがある

しかし、そもそも「人に頼るのにスキルなんているの?」と思う人もいるかもしれない。日本には、「助け合い」の文化があり、私たちは、「困っている人を見たら手を貸してあげなさい」と教えられてきた。

しかし、自分が助けられることについてはどうか。助けが必要な状況になっても、「自分でやらないといけない」と抱え込んだり、「人に迷惑をかけられない」と遠慮したりする人の方が多い。「困ったときはお互い様」と言いながら、いざ助けを求める側に回ると、頼ることに抵抗を感じる文化がある。

「被災地では、支援したい人はたくさんいるのに、『大丈夫です』と辞退されることが多く、なかなか受け入れてもらえませんでした。今考えると、『助けます』『手伝いましょう』と手を差し伸べること自体が、相手を居心地の悪い気持ちにさせていたのだと思います。私たちは、助けられることに慣れていないのです」

世界的に見ても、日本人は人に頼るのが苦手な傾向がある。

「私が暮らしていた海外では、自己責任であろうがなかろうが、頼るのは当たり前。むしろ、頼らないと周りの人から不思議がられ、悲しまれるくらいでした。文化や宗教的なことが背景にあると思いますが、国際比較の調査を見ても、欧米の人はご近所に頼ることが多いのに対し、日本人が頼るのは身内に限られ、その身内の範囲が狭い傾向があります」

そもそも頼り下手な日本人だが、頼りづらい理由のひとつは、「頼ると相手の負担になる」と考えてしまうことだろう。しかし吉田氏は、「頼ることは、相手にとってギフトになる」と言う。

「様々な研究から、頼ることで、頼られた相手のメンタルヘルスや生きがいが向上することがわかっています。良好な人間関係は健康に良い影響を及ぼすことが実証されており、『ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)』という言葉で注目されています。職場で頼ることができれば、お互いの信頼関係が深まり、チームワークも向上し、チーム全体に良い成果をもたらすことが期待できるのです」

精神論では乗り越えられない日頃から頼る訓練を

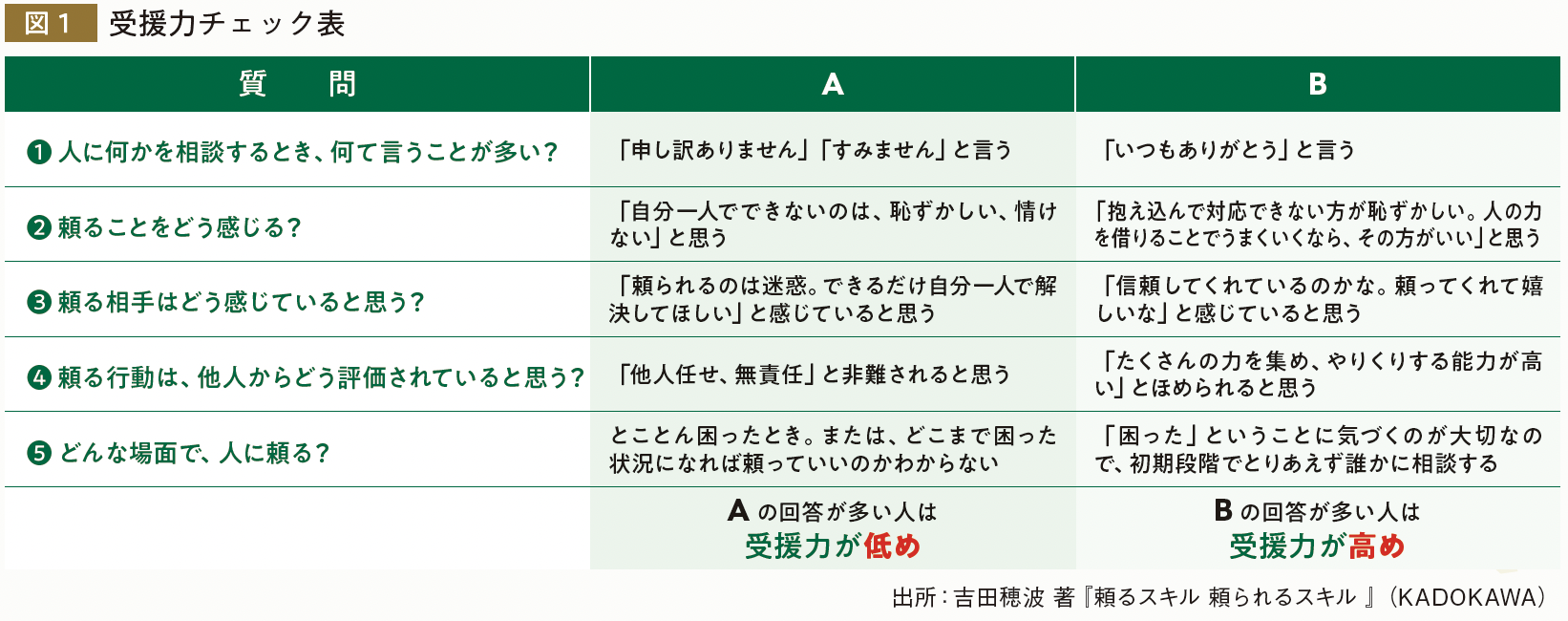

さて、皆さんはどれくらい頼り上手だろうか。簡単なチェック表で、自身の受援力を確認してみよう(図1)。

「スコアが低くても、がっかりする必要はありません。まずは、自分の捉え方を把握することが大事です。頼るのが苦手な人は、もう少し頼ってみてもよいのかな? と、気づいてもらうためにチェック表を使ってみて下さい」

なお、受援力は一定ではなく、その人の置かれている状況によっても変動する。吉田氏自身も、自分の受援力が下がる経験をしたことがあるという。

「東日本大震災後の被災地支援で、プロジェクトのチームリーダーを務めましたが、広い被災地のなかでたくさんの人と関わり、様々な調整をしながらプロジェクトマネジメントをしなければならず、規模の広がりについていけなくなりました。私は海外で妊娠・出産・子育てを経験し、自分を自己主張できる人間だと思っていましたが、チームリーダーとしての立場があると、断れなかったし、できないと言えませんでした」

同じ人でも、本人のメンタリティーや置かれている立場、環境によって受援力は低下するのだ。特に「人のためにやっている」「自分は強い」といった意識が人に頼ることを阻んでしまうのだろう。だからこそ、日頃の訓練が必要だと吉田氏は訴える。

「『ポジティブに考えればいい』といった精神論では乗り切れません。マインドを変えればよいとわかっていても、やっぱり頼りづらい気持ちになってしまうのです。精神論ではなくスキルと捉え、いざというときに使えるよう訓練する必要があります」

頼り上手になるためのキーワード「KSK」

受援力を高める具体的なノウハウについても、いくつか紹介しよう。

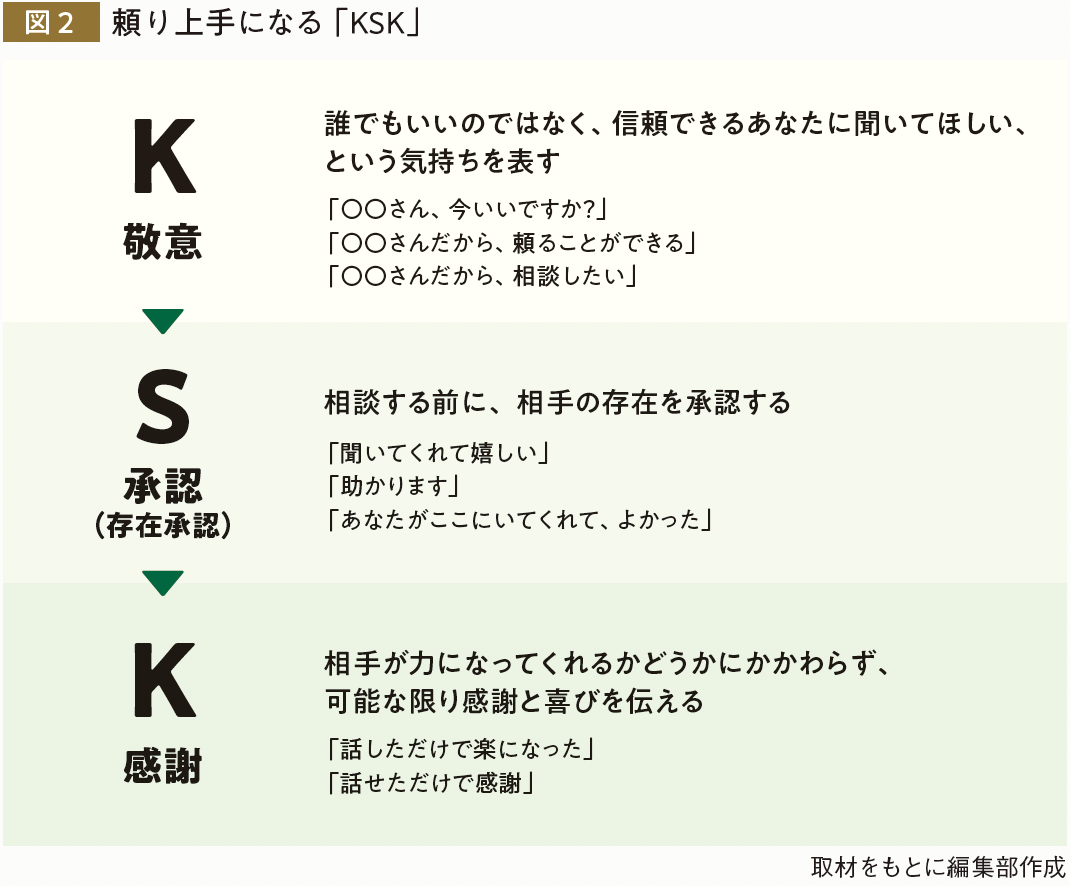

相談や頼みごとをするとき、つい、「すみません」と謝りがちだが、謝罪から入ると相手も身構えてしまう。上手に頼る伝え方として、吉田氏は、「K:敬意→S:承認→K:感謝」というステップを推奨している(図2)。

まず伝えるのは、相手への「敬意」。「誰でもいいからやってほしい」ではなく、「あなただから相談したい」と、相手個人への敬意を示す。そうすることで、相手に頼る理由が明確になり、頼るハードルも下がる。

次は「承認」。「あなたがいてくれてよかった」「聞いてくれて嬉しい」と伝え、相手の存在そのものを承認する。助けてもらって感謝するのは当たり前のことだが、頼らせてもらった段階で相手への承認の気持ちを示すのがポイントだ。

最後は「感謝」。「どうすれば相手に恩返しできるか」という視点で、具体的に気持ちを伝える。笑顔と喜びを示すことを意識したい。

「言い慣れていないと恥ずかしいかもしれませんが、筋力トレーニングだと思ってください。へりくだる必要はありません。頼られる方が上・頼る方が下という上下関係はなく、自分の尊厳は保ったまま相手に頼るスタンスです」

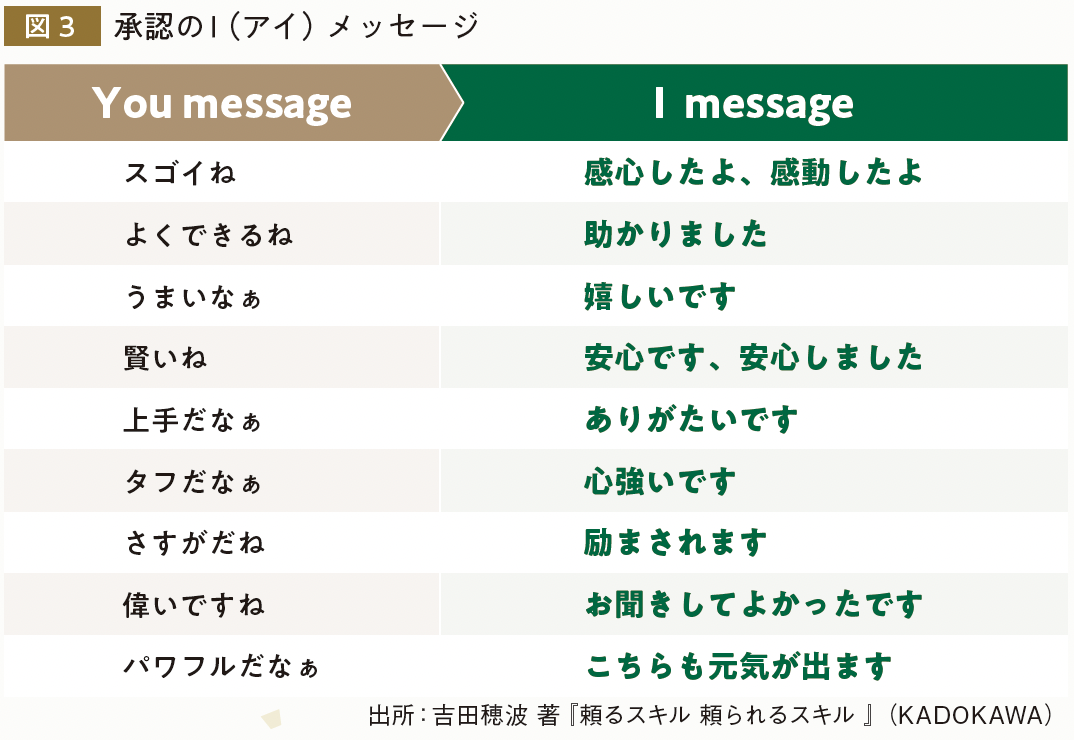

承認や感謝を伝える際にお勧めなのが、「私は」を主語とする「I(アイ)メッセージ」。「(あなたは)すごいね」ではなく、「(私は)いつも頼りにしているよ」「いてくれてよかった」「困っていたんだ。助かったよ」などと、自身の受け止めを伝える(図3)。その方が相手も受け入れやすいという。

また、頼みごとをするときは、断られることもあるという前提で頼むと、ダメージが少なくて済む。断られてもつながりが切れるわけではなく、むしろ仲良くなれることもあるのだ。

状況によっては、どうだったら引き受けてもらえるか、誰に頼んだらよいかアドバイスをもらうのでもよい。そして、「話を聞いてくれてありがとう」と感謝の言葉で締めくくる。

「頼ることも断られることもそれなりの感情労働です。まずは自分の感情を満たすセルフ・コンパッションを意識してください。また、期待されたのに断らなくてはならないのは、相手にとっても負担になりますので、落胆していても感謝を伝えることを忘れないでください」

上司が率先して頼り上手・頼られ上手になろう

「新人のときは相談できたが、この年齢になると頼りづらい」「子育てや介護で周囲に負担をかけたくない」など、自身の立場や置かれている状況から頼ることを躊躇する人もいるだろう。しかし、そこはお互い様。皆、どこかのタイミングで介護、闘病など困難なライフイベントに直面する可能性があるし、前述のように、頼ることが相手の生きがいや自己肯定感を高める面もある。過度な遠慮は禁物だ。

もちろん、どの段階で頼るかの線引きは難しい。「困ったら頼ってね」と伝えても、相手は頼るタイミングがわからずつぶれてしまうかもしれない。だからこそ、特に組織をマネジメントする立場にいる人は、チームの共倒れを防ぐためにも、メンバーの「頼るハードル」を下げる必要があるだろう。

部下が頼りやすいようにするためには、以下の①~③のように、なぜその人が頼れないのかという内的ファクターを理解しつつ、受援力を発揮しやすくするとよい。

①1人で抱え込む人には、頑張りを認めつつ、その努力から学びたい姿勢を伝える。たとえば自分ひとりで頑張ろうとするときは、「責任感が強いね。今後のためにも、私にできることを教えてくれると嬉しい」。

②遠慮する人には、配慮や心遣いへの理解を示したうえで、風通しの良い関係をつくりたいと伝える。「抱え込んじゃダメ!」ではなく、「つい抱え込んでしまうよね。でも、早めに確認しておくと安心なので、共有してほしい」といった形だ。

③心優しい人や自信がない人には、頼ることの有益性を理解してもらう。「複雑でハイレベルな仕事になるほど、人の力を借りる必要があるよ」「〇〇さんが困ったことを教えてもらえると、後輩の役にも立つ」など。

上司が自ら頼るお手本になることも有効だ。部下も頼みごとをしやすくなるし、人に助けてもらう経験は、自分自身を人助け上手にする。人に助けられる経験をすると、自分も人を助けたいと思い、困っている人の存在に気づきやすくなる。

また、上司が部下に任せることは、部下の成長にもつながる。

「『Teaching is Learning(教えることは学ぶこと)』と言いますが、教える立場に立つことが部下の育成になります。そして、任せっぱなしにせず、いいフィードバックをしてあげてください。TOFF=Timely(タイムリーに)、Ordered(順序よく)、Focused(焦点を絞って)、Forwardlooking(前向きな意見で)がポイントです」

このように「受援力」に関して多くの知見を持つ吉田氏だが、それでもいつもうまくいくわけではない。6人の子の母親として今も受援力を必要とし、日々、試行錯誤している。

「自分1人でできることには限界があります。頼るのは弱いからではなく、乗り越えようとする強さの表れです。頼ることはよいことだという認識が生まれれば、頼り合いの循環が広がり、皆が生きやすくなります。受援力の考え方が広まり、社会人の必須スキルの1つと認識されるようになるといいですね」