経営・組織│2025年問題 2040年問題への展望が必須 深刻な人材難に向けて企業がすべきこと 柿沼 美智留氏 三菱総合研究所 主任研究員 他

柿沼 美智留氏

柿沼 美智留氏

「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になる2025年。

そして、その先には全人口の約35%が65歳以上になる2040年問題が待ち受ける。

国の社会保障制度改革と同時に、待ったなしで企業が進めていかなくてはならないのが、人材難対策だ。

まず企業が生かし、サポートすべき人材とは。

また、選ばれる会社になるために、いま企業が考えるべきことについても話を聞いた。

[取材・文]=平林謙治 [写真]=三菱総合研究所提供

国民の4人に1人が後期高齢者に

「来年のことを言うと鬼が笑う」という。では、今年起こるとわかっていたことを、今年になってからあれこれ言うのはどうだろう。鬼もあきれて笑えないかもしれないが、本稿ではあえて「2025年問題」を提起したい。これは、単なるバズワードとして短絡的、表層的に消費されるべき事柄ではないからだ。

2025年は、日本社会のあらゆる分野が直面するターニングポイントであり、その変化の先に待ち受ける幾多の難題にどう備えるか、むしろ“いまから、ここから”が正念場といっていい。企業にも、個人にも、中長期的な視点が求められるゆえんである。

「2025年問題」とは、日本に現在約800万人いるとされる、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になること。および、それに起因する様々な問題を総称してこうよぶ。団塊世代は他の世代より総人口に占める比率が大きいため、かねてその動向が社会に大きなインパクトを与えてきた。2025年にはこの世代の人々全員が75歳以上に達し、日本はついに国民のほぼ5人に1人が後期高齢者という超高齢社会を迎えることになる。

「年金や医療費、介護費などの社会保障費が膨らみ続けていることは、皆さんご存じでしょう。労働人口が急速に減少するなかで、ボリュームの大きい団塊の世代が医療・介護サービスを多く必要とする後期高齢者になれば、社会保障の受け手と支え手とのバランスが大きく崩れ、現行のシステムを維持するのが難しくなります」

ヘルスケア分野に詳しい三菱総合研究所(MRI)主任研究員の柿沼美智留氏は警鐘を鳴らす。

「数十年先の人口動態を見通し、国も20年ほど前からこの2025年問題にどう備えるか検討し、対策を打ってきました。しかし一方で、次のマイルストーンもすでに見えています。高齢者(65歳以上)人口がピークを迎えることが予測される2040年です。前述の団塊の世代はこの頃までに80代後半から90代に達しますが、要介護認定の認定率は80代から急上昇します。認知症の人の数もさらに増加し、医療と介護両方のニーズが一気に高まるでしょう。政府も2025年だけでなく、この『2040年問題』まで展望した社会保障制度改革の実現に向けて、各種施策を進めています」

「2025年問題」は「2040年問題」の始まりにすぎないということだ。「まだ15年もあるから」とタカをくくって変革を怠れば、それは日本社会そのものの“終わりの始まり”にもなりかねない。

危ぶまれる医療・介護制度の持続性

社会保障システム全般が逼迫するなかで、柿沼氏が「とりわけ持続性の確保が危ぶまれる」と強調するのが、医療・介護制度である。

「社会保障のうち財政の規模がもっとも大きい年金制度には、持続性を確保するために経済情勢に応じて給付額を調整し、5年に一度見直しを行うマクロ経済スライドという仕組みが組み込まれていますが、医療・介護制度には現状そうした仕組みはありません。それだけに、後期高齢者が急増する『2025年問題』の影響を受けやすく、2040年に向けて医療・介護給付費はより速いペースで増え続けると予測されています」

MRIの推計によると、2040年の医療・介護給付費はおよそ81兆円に上り、コロナ危機以前の2015年と比較すると、実に約1.7倍にまで膨れ上がるという(図1)。

課題は財政面の持続性にとどまらない。「医療・介護サービス提供を担う人材の不足や地域偏在の問題も深刻化の一途をたどっている」と、柿沼氏は指摘する。

「特に人手不足が顕著なのは介護分野です。厚生労働省の試算では、2040年に57万人不足する見通しとなっています。医療職に関しては、地域による偏在化が進み、医師不足から地域医療の維持が危ぶまれる過疎地も少なくありません」

コロナ禍で“医療・介護崩壊”のリスクが浮き彫りになったのはまだ記憶に新しい。ニーズは増えるのにリソース不足のままで、あのようなパンデミックがまた起こったら、日本はどうなるのだろう。

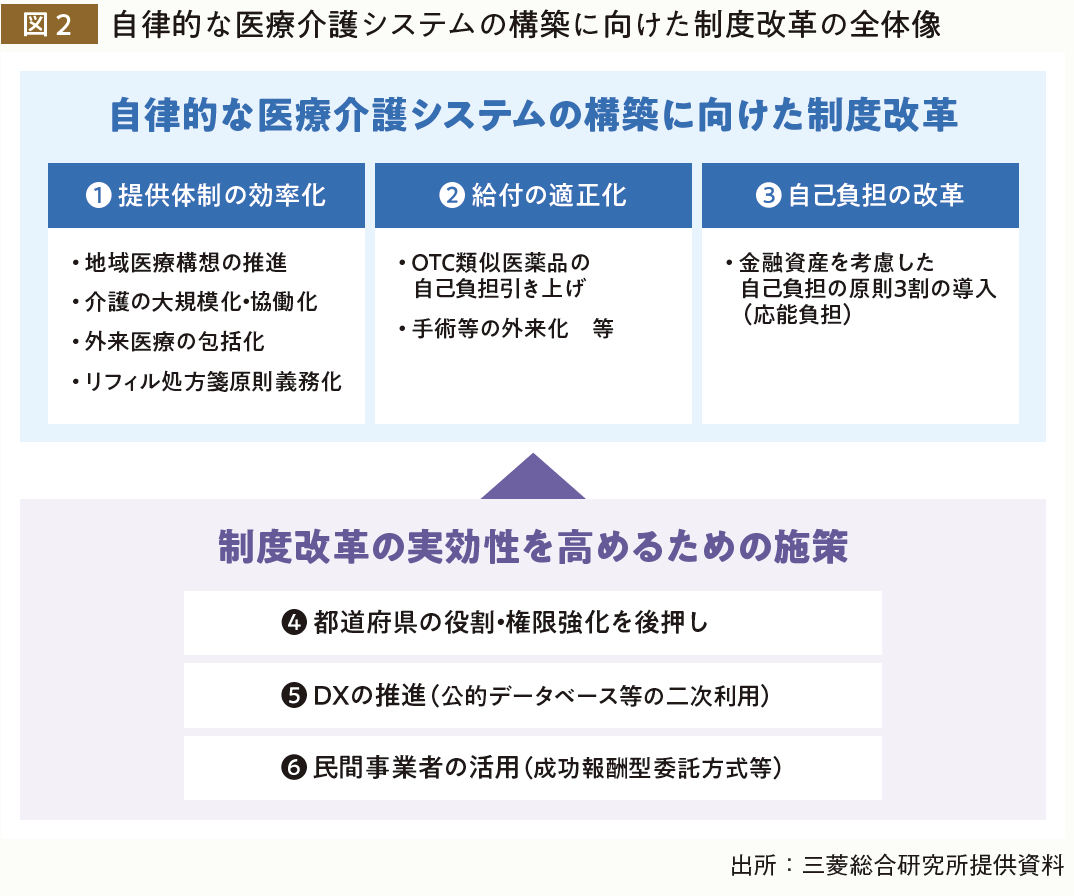

こうした課題感から、MRIでは医療・介護の制度改革こそ最優先と捉え、昨年6月、その実現に必要な施策をまとめた「社会保障制度改革の中長期提言」を発表した。本提言の担当者でもある柿沼氏によれば、「新たな医療・介護制度に求められるのは『自律的な医療介護システム』(図2)」だという。

「これは、サービスの受益者(国民全員)と、提供者(医療機関や介護事業者および医療・介護従事者)、財政運営主体(国・地方自治体)が“三方よし”となる構造への転換を図るものです。提言ではその実現に向けた改革の軸として『提供体制の効率化』『給付の適正化』『自己負担の改革』の3つを掲げています。政府からも2023年末に社会保障制度改革の具体的な内容や進め方をまとめた『全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)』が示されました。この改革工程を実行したうえで、そこに私たちが提言する諸施策の効果が加わると、2040年には合計で約7.4兆円の給付費抑制効果が出ると見込んでいます」

企業の最大の課題は深刻な人材難

「2025年問題」を、こうして社会保障や医療・介護という観点だけで捉えると、企業活動やビジネスとは縁遠く、直接結びつかないようにも思えるが、決してそうではない。縁遠いどころか、速やかに取り組まなければならない課題が、企業にも山積している。

高齢者人口が増加すると、それに伴って、仕事をしながら介護を担う「ビジネスケアラー」も増えることが予測される。経済産業省の推計によると、2030年には約320万人がビジネスケアラーとなる見通しだが、仕事と介護の両立は容易ではない。毎年平均約10万人が介護を理由に離職を余儀なくされ、仕事との両立困難による労働生産性の低下や介護離職に伴う経済損失額は、2030年には約9兆円にも上ると試算されている。

「仕事をしながら、子育てと介護の『ダブルケア』にあたる人も増えていますね」と柿沼氏。

「企業には、介護休暇や短時間勤務、在宅勤務の導入など、社員一人ひとりの事情や都合に応じた柔軟な働き方ができる仕組みづくりや、それに必要なDXツールの整備などが求められるでしょう。何より職場全体で理解を深め、互いに支え合う風土を醸成していかなければ、今後の組織運営は厳しいといわざるを得ません」

企業にとって、「2025年問題」に象徴される少子高齢化のもっとも深刻で直接的な影響は、人材不足に尽きる。ビジネスケアラーだけでなく、働くすべての人にとって働きやすい環境を整えていかなければ、貴重な人的資本の価値を最大化することはできない。リテンションで後れを取り、組織の弱体化を招くだけだ。

柿沼氏はポイントの1つとして、シニア活用の重要性を指摘。「中途採用、再雇用ともニーズは高まっている。雇用するだけでなく、いかに活躍してもらうか、企業にも知恵を出してほしい」と力を込める。

「シニアが長年蓄積してきた知識や経験は、人によって多種多様。どういうスキルを持っているかを可視化しながら、自社のタスクときちんとマッチングしていく仕組みづくりが求められます。定年後再雇用でも、給与が一律に設定されたりすると、高度なスキルを有する人はモチベーションが上がりにくい。シニアにもスキルに応じた処遇で、活躍を促すべきでしょう」

さらに柿沼氏は、ヘルスケア分野の専門家として「健康こそすべての基本」と付け加えた。「人材不足を乗り越えるためには、シニアはもちろんのこと、すべての社員に健康で生き生きと働き続けてもらうことが、まず何よりも欠かせません」

年齢を重ねるほど有病率が高まるため、シニア活用が進むと、治療と仕事の両立支援も必要になってくる。2025年問題を機に、「健康経営」に取り組む企業の姿勢にも、これまで以上に注目が集まるに違いない。

限られた人的資本を活かし合う

では、こうした将来予測に対し、企業は実際どこまで危機感を高めているのだろう。

「健康経営については10年ほど前と比べてかなり意識が高まってきたと感じています」と柿沼氏は言う。

「健康経営優良法人の認定を取り、対外的にアピールする企業も増えてきましたね。就職先を選ぶ基準の1つとして重視する若者もいるようです」

人材獲得競争の激化という現実が、組織に変革を促すトリガーとなっているようだ。「だからこそ、人事の腕の見せ所なんです」と語るのは、同じくMRIで未来予測などを手掛ける主席担当部長の木根原良樹氏である。

「新卒の初任給がいくらとか、そういう理由で若者は志望企業を選びません。年齢、性別、国籍などに関係なく、優秀な人材にどうすれば選ばれるか。気持ちよく働きながら能力を発揮してもらうために、何ができるか。最近は多くの企業がそこに知恵を絞り始めていますし、そうした企業では当然、人事部門が重視されているでしょう。2025年問題への対応を通じて、人事の重要性はさらに増すと見ています」

ちなみにMRIでは、アルムナイ(退職者)のネットワークの仕組みがあり、再入社する研究員も多い。木根原氏によると「社の内外で変な壁がなく、OB・OGから有益な情報や人脈を得ることも多い」という。

「30代で問題意識に目覚めて転職した人が、50代で出戻って外での経験を還元している例もあります。そんなふうに人生を見通して自由に絵が描ける人事の仕組みがあってもいいのではないでしょうか」

アルムナイとの強い絆によって、実際に在籍する人員以上の組織力が保たれている。限りある人的資本を企業間で徒らに奪い合うのではなく、分かち合い、活かし合い、長い目で自社に還元するための1つの知恵といえるだろう。

いまが最後にして最大のチャンス

先に紹介したMRIの『社会保障制度改革の中長期提言』において、柿沼氏らはこう記している。

「私たちは、いまが変革のための最後の、そして最大のチャンスと捉えています」

制度を変えて、効果が出るまでに5~10年単位の時間がかかることを考えれば、高齢者人口がピークに達する2040年までに残されている時間は少なく、いまが「最後のチャンス」と訴えるのはわかる。では、「最大の」とはどういうことか。

「いまが絶望的な状況かというと、私たちはそうではないと考えているのです」と、柿沼氏は言う。

「人手不足の深刻化や賃上げ圧力の高まりを機に、医療介護制度改革の潮目が変わってきています。医療・介護サービスの提供者も業務改革を推進し、待遇の改善や生産性向上に努めないと、利用者にも働き手にも選ばれなくなってきました。一方で政府主導による『医療・介護DX』が急ピッチで推進され、医療機関と介護事業所の間で情報が連携されるなど、少し前まで考えられなかったような環境も整いつつあるのです。2025年問題で危機意識が高まっているいまこそ、こうした追い風を生かしてピンチをチャンスに変えていくべきではないでしょうか」

それは業種・業界を問わず、あらゆる企業の変革にも当てはまる示唆といえるのではないか。コロナ禍を奇貨として、時間や場所にしばられない柔軟な働き方への理解が進み、それを支援するデジタル活用も加速した。人的資本経営に対する追い風とともに、人材獲得競争の激化という“外圧”も高まっている。さらに、制度を変えてもすぐに効果が出ないのは、社会も企業も同じだろう。だからこそ、変わるならいまが最大のチャンスということだ。

「人を生かし成長させる会社にならないと、2025年問題や2040年問題を乗り越えて生き残れない」と、柿沼氏も木根原氏も口を揃えて断言する。

「労働人口が減っていくなかで、一人ひとりの生産性を高めるためには、やりがいをもって健康に生き生きと働ける環境づくりが土台となります。人や社会の役に立っている実感は、シニアのQOLにも好影響を及ぼします。また、社会参加が認知症の予防につながるともいわれています」(柿沼氏)

「そういう環境を整備するために、AIなど先端技術の導入も含めて、人事部門の方々にはもっと挑戦していただきたい。組織の垣根を越えて、他社の人事と知恵を出し合うことも必要でしょう」(木根原氏)

手を拱いていると、選択肢はどんどん狭まっていく。時代の分水嶺にもう差し掛かっているのだから。