調査・レポート eラーニング活用に関する調査 活用目的「福利厚生の一環」が3倍に 働き方改革の進展が影響

日本能率協会マネジメントセンターは、国内企業のeラーニング活用について調査を実施し2018年1月に調査結果の概要を公表した。

この調査は2013年度より隔年で行われており、今回が3回目。

今回の調査結果は、導入形態や学習時間に働き方改革の影響が見られるなど社会情勢を反映したものとなった。ここではその一部を抜粋して紹介する。

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

パーソナル・ラーニング事業本部

〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1

東京日本橋タワー

TEL:03-6362-4345(直通)

発信者番号を通知しておかけください

(平日9:00〜17:15)

URL:http://www.jmam.co.jp/

調査の概要

本調査は、eラーニングの実施状況、導入形態、有効活用方法や、実施していない理由などを把握し、今後のeラーニングの有効な活用方法や開発の方向性を考察するために行われた。調査対象は日本全国の主要法人から抽出した企業の人事・教育担当者で、調査期間は2017年9月〜11月中旬の約2カ月間。インターネットを利用したネットリサーチ方式で、最終回収数は296票である。

実施企業の66.2%が「全社員対象」

まず、eラーニングの実施率は79.1%だった。これは前々回調査(2013年)の62.3%に比べると大きく伸びているが、前回調査(2015年)の80.0%と比べるとほぼ横ばいとなり、ここ数年でeラーニングの活用が、企業内で定着してきていることが分かる。

eラーニングの利用対象者は、実施企業の66.2%が「全社員」を対象にしている。これは前回調査の60.1%より6.1ポイント増加し、全体のほぼ2/3を占めるまでになった。

「制度と自己啓発の併用」「福利厚生制度の一環」が増加

eラーニングの導入形態は「制度(必修)と自己啓発の併用」が65.0%。前回調査から8.7ポイント増え、増加傾向にある。

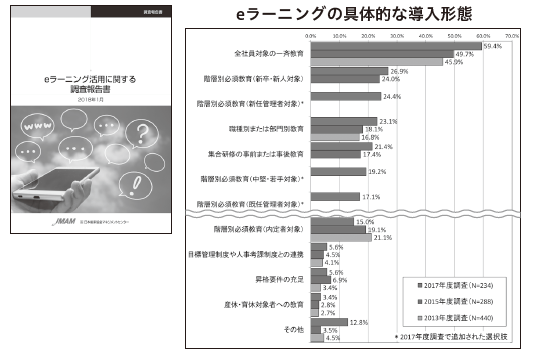

具体的な導入形態については「全社員対象の一斉教育」が59.4%と全体のほぼ6割となり、この数値は年々増加している。「全社員」の次点は「階層別必須教育」26.9%で、その対象は「新卒・新人対象」「新任管理者対象」「職種別または部門別教育」「集合研修の事前または事後教育」で活用されていることが分かった。

前回調査よりも大幅に増加した項目として注目したいのは、「福利厚生制度の一環」による導入である。前々回調査では2.7%、前回調査では3.5%だったが、今回は16.2%に伸びている。働き方改革が進展し、残業代が削減された結果、福利厚生の一環としてeラーニングを使った自己啓発を導入する事例も見られ、社会情勢を反映した結果と推測される。

教育体系への組み込みが進展

eラーニングの教育体系への組み込み状況は、76.1%と前回調査より10ポイント以上増加した。教育体系を構築する際に、eラーニングが欠かせない状況になっていることがうかがえる。

テーマは「コンプライアンス」

実施している教育テーマは、前々回、前回調査から引き続き「コンプライアンス」が不動のトップで65.4%であり、前回調査から比べても11ポイントと、大幅に増加している。

続いて、「個人情報保護、情報セキュリティ」(59.8%)、「メンタルヘルス、ハラスメント」(54.7%)も半数以上の企業で実施されており、昨今の社会状況を反映し、企業倫理に関連したテーマが上位を占めている。この傾向は、ここ数年でさらに強くなっていることが分かる。

コンプライアンスやハラスメントの予防・対策などは全社員が知っておくべきテーマであり、いつでもどこでも手軽に学習できるeラーニングという学習形態とのマッチングもよく、今後もこの傾向は続くと見られている。

導入理由は「同時教育」が7割以上

eラーニングの導入理由は「多数の社員の同時教育が可能である」が71.8%となった。

以下、「学習時間が短く、すき間時間での学習が可能」59.4%、「手軽に学べる」56.0%の順で、「コストパフォーマンスに優れている」48.3%は、前々回、前回同様にトップ3には入っていない。

これまでどおり“いつでも・どこでも・何度でも”学習できるというeラーニングの特性が評価され、それが定着していることが分かる。

受講率・修了率向上に向けての工夫

受講率や修了率を向上させるための工夫は「必修または推奨コースの設定」が65.4%でトップ。次いで「メールによるフォロー」が44.9%となった。前回調査と比較すると「メールによるフォロー」は減少傾向で、「教育体系の中での位置づけを明示」が27.4%(前回16.0%)が大きく伸びている。教育体系への組み込みが進んでいるという調査結果と合わせて、注目されるポイントである。

eラーニング学習可能時間

学習可能時間は「就業時間内、就業時間外、どちらも可」が53.4%と過半数だが、前回調査に比べて約6ポイント減少、代わりに、「制度(必修)コースのみ、就業時間内も可」18.4%、「就業時間内でのみ」13.7%は、共に前回調査から5ポイント程度増加している。この傾向は、働き方改革により労働時間の適正把握が求められ、労働時間の捉え方がより厳密になっていることへの表れと考えられる。

eラーニング学習時の使用機器

「職場のPC」が90.6%と圧倒的で、前回調査からほとんど変化はないが、「個人のスマホ、タブレット」56.8%、「職場のスマホ、タブレット」21.8%は前回より7 ~ 8ポイント増加している。企業でのeラーニング活用が定着したことで、携帯できるツールを使って、すき間時間を使って効率的に学習している様子がうかがわれる。

以上の内容は、『eラーニング活用に関する調査報告書』(A4判56ページ)からの抜粋である。また、本調査のサマリー版(抜粋)は、以下のURLから閲覧可能となっているので、ぜひ確認してみてほしい。

URL:http://www.jmam.co.jp/hrm/elearning_lib/news/201801.html

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●株式会社日本能率協会マネジメントセンター パーソナル・ラーニング事業本部

- ●〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

- ●TEL:03-6362-4345(直通)発信者番号を通知しておかけください(平日9:00〜17:15)

- ●URL:http://www.jmam.co.jp/