企業事例 かんぽ生命 ワークライフバランスの実現に向け 働き方改革と連動してライブラリを活用

日本郵政グループの一翼を担うかんぽ生命。「お客さまから選ばれる真に日本一の保険会社」をめざし、「人を育てる社風=社員育成が活発に行われる環境」を構築することを人材育成の到達点として、会社を挙げて人材育成を強力に推進している。同社は働き方改革を推進し、削減した残業手当をJMAM e ラーニングライブラリ(以下、ライブラリ)を使った社員の自己啓発支援施策に投資している。ライブラリを実際にどのように活用しているのか、人事部ダイバーシティ推進室の伊藤陽介氏、人材開発部の劉晨氏に話を聞いた。

伊藤陽介氏

人事部 ダイバーシティ推進室

室長

劉 晨氏

人材開発部

主査

●お問い合わせ先

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

パーソナル・ラーニング事業本部

〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1

東京日本橋タワー

TEL:03-6362-4345(直通)

〈発信者番号を通知しておかけください

(平日9:00~17:15)〉

URL:http://www.jmam.co.jp/

本社限定から全社へ対象を拡大

1916年10月、「簡易な手続きで、国民の基礎的生活手段を保障する」という社会的使命を持って簡易生命保険が誕生した。かんぽ生命は、その社会的使命を受け継ぎつつ、全国津々浦々の郵便局を通じて簡易で小口な生命保険を提供する企業である。総資産額約80兆円の世界最大規模の生命保険会社としても知られている。「いつでもそばにいる。どこにいても支える。すべての人生を、守り続けたい。」という経営理念は、顧客によりそい、一人ひとりの人生を守り続けていくために、全社員一丸となって歩んでいくという決意を表している。

経営理念を具現化するために重要なのは、やはり“人”である。同社ではどのように人材を育成しているのだろうか。人事部 ダイバーシティ推進室 室長の伊藤陽介氏は、次のように述べる。

「当社では、めざすべき人材像として、お客さま本位を軸とする4つの志向(当事者志向、チャレンジ志向、スピード志向、フロントライン志向)を掲げています。この4つの志向を意識して行動できる人材を育成するために、OJT、自己啓発およびOff-JTが連動する体制を構築しています」

この体制の「自己啓発」に深く関わっているのが、ライブラリだ。元々は新卒採用の内定者に、社会人としての基礎知識を自学自習で習得してほしいという考えからライブラリを導入したが、現在では自己啓発支援施策の柱の1つとなっている。

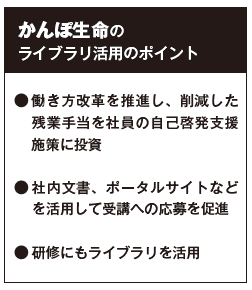

「当社では、働き方改革を進めており、それによって長時間労働を減らすことができました。そこで、削減した残業手当を自己啓発支援施策に活用しています」(伊藤氏)

数あるeラーニング・ベンダーの中からJMAMを選んだポイントについては、人材開発部 主査の劉晨氏が次のように説明してくれた。

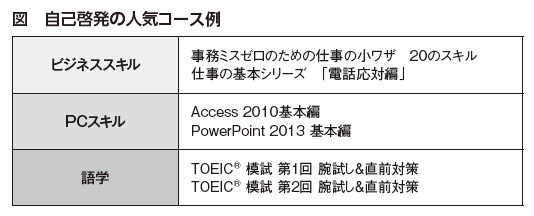

「ライブラリを選んだポイントは、2つあります。1つはコース数が多く、内容が充実しているという点です。もう1つは、1人当たりのコストが抑えられて費用対効果が高いという点です」

伊藤氏も「ライブラリの価格については社内でも驚きの声が上がっていました」という。

ライブラリは、マネジメント系129コース、技術・技能系94コースの全186コース(2018年1月現在)。1年間定額で学び放題で、例えばマネジメント系ライブラリを100名で利用する場合、1人当たりの価格(消費税込み)は年間4277円で学び放題となる(3000名で利用する場合は、1人当たりの価格は年間2328円)。

かんぽ生命では、2017年度からライブラリの利用対象を大きく広げた。

「前年度は本社の社員に限定してライブラリを導入していたのですが、利用する社員と利用しない社員の格差が生じました。そこで対象を全社に広げ、手挙げ式で希望者を募りました。本社に限らず、やる気のある社員に自発的に受講してもらいたいという考えです」(伊藤氏)

上司を巻き込み自己啓発を支援

受講への応募を促すアナウンスはどのように行っているのだろうか。

「まず開講3カ月前に社内文書でライブラリの開講を周知し、5回ほど受講への応募を促すアプローチをしました。部署ごとの申込状況を定期的にフィードバックし、上司から社員に働きかけてもらうという方法です。さらに、社内ポータルサイト、社内報、専用ポスターなどを併用しました」(劉氏)

「2年前から実施している360度評価の項目に『ワークに対するライフの時間を充実させ、管理者自ら自己研鑽の時間を取ること』と『社員の自己啓発により成長を促すこと』を加えました。これによって、管理者に職場での自己啓発の推進をより意識してもらえる状況になってきたと思います」(伊藤氏)

上司を巻き込みながら自己啓発を支援する仕組みが功を奏していることが分かる。

受講環境については、あくまでも「自己啓発」の支援ということで、勤務時間中の受講は認めていない。個人のスマートフォンやPCで、勤務時間外での受講を勧めている。

「私自身も『LGBTから考えるダイバーシティ推進コース』をはじめ、いくつかのコースを受講してみました。『すき間時間を活用するときはスマホ、しっかりやりたいときはタブレットやPC』と使い分けると良いことが実感できました」(伊藤氏)

「社会人基礎力」との連動

自己啓発として自由に学ぶ以外にも、かんぽ生命ならではのライブラリ活用法があるようだ。

「入社2年目の社員を対象に、人材開発部で作成した推奨コースの中から『社会人基礎力』の中で伸ばしたい能力に適合するコースを選び、それを受講するという形で活用しています」(劉氏)

今後の課題については、伊藤氏が次にように述べる。

「ライブラリは自分が学びたいテーマの概要に触れる機会として最適だと思います。より多くの社員にライブラリをはじめとした自己啓発支援施策を有効活用してもらえるよう、さまざまな機会を設けることが課題であると思っています」

社員一人ひとりの自主性を大切にしながらも、より学びやすい“場づくり”に注力しているかんぽ生命。同社の諸施策がどのように効力を発揮していくのか、引き続き注目していきたい。

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●株式会社日本能率協会マネジメントセンター パーソナル・ラーニング事業本部

- ●〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

- ●TEL:03-6362-4345(直通) 〈発信者番号を通知しておかけください(平日9:00~17:15)〉

- ●URL:http://www.jmam.co.jp/