自分流をやめる成功体験が マネジメントのやり方を変える

研修に期待する効果の1つに受講者の「行動変容」がある。しかし実際には、なかなか行動変容に至らないというのが、多くの研修担当者の実感ではないだろうか。そんな中、行動変容にフォーカスしたマネジメント研修を提供するのがCAP 総研だ。研修受講者のうち、ほぼ全員がマインドチェンジし、5〜6割は行動が変わり、しかも継続するという。いったいどんな研修なのか、同社代表取締役の髭彰氏と研修部長の横山恵氏に話を聞いた。

髭 彰氏

代表取締役

横山 恵氏

研修部長

人材育成コンサルタント

●お問い合わせ先

株式会社CAP 総研

〒102-0075 東京都千代田区三番町28-6

グラン三番町ビル1F

TEL:03-6272-9370

FAX:03-6272-9371

E-mail:inqtocap@capsk.jp

URL:http://www.capsk.jp/

あるSE課長の行動変容

A社のB課長は優秀だが理論派で冷たい感じの人。SEチームを統括しながら、新規ビジネスを展開するミッションを与えられていた。しかし、部下のチーム長たちは既存の仕事を抱え、横の連携もなく属人的な仕事のやり方を長年続けており、新しい仕事には前向きではない。

そんな中、会社のマネジメント研修を受講したB課長は、「めざす方向を、思いを込めて語りなさい」と講師から指摘された。2週間ほど悩んだ末に、「幸福感の持てる組織、ワクワク働ける組織をめざそう」と部下一人ひとりに語りかけるようになった。ミーティングでは、「どうすればいいのか教えてくれないか」と謙虚に問いかけた。

いつもは、独りで解決策を決め、淡々と指示を出していた理論派の課長が、自分の熱い思いを語り、弱みを見せるようになったことで、部下たちも責任を感じるようになり、朝礼で意見を言い合ったり、ショートミーティングを自主的に開くようになったりと、属人化していた組織からは考えられない、ワイガヤな挑戦ムードが出始めた。

「これが活性化ということか」と、笑顔と共にB課長の口から明るい声が聞こえ、冷たい感じは消えていた。

なぜ組織問題が起こるのか

B課長が会社で受講したのが、CAP総研のマネジメント研修である。この例のように、組織マネジメントの問題は、自分のやり方に無意識にこだわることに起因することが多いと髭氏は語る。

「部下を動かして成果を出すマネジメントでは、自分流は偏った行動であり、判断や行動の幅を狭めることになります。つまり、職務能力上の強みは対人能力上の弱みとなります」(髭氏)

例えば、B課長のように理論派タイプの人は理屈ばかりが多くなり、場を仕切るタイプの人は威圧的になり、几帳面なタイプの人は重箱の隅をつつくようになる。そのためメンバーの士気が上がらず、生産性にも悪影響していることが多いという。

「この組織問題から抜け出すには、マネジャーが深い自己認識によって自己流マネジメントの悪影響を客観視し、真実の自分と向き合うことで新しいマネジメント行動を探求する必要があります」(髭氏)

そのサポートをするのがCAP総研の研修だ。

「囚われ」に気づき、やめる

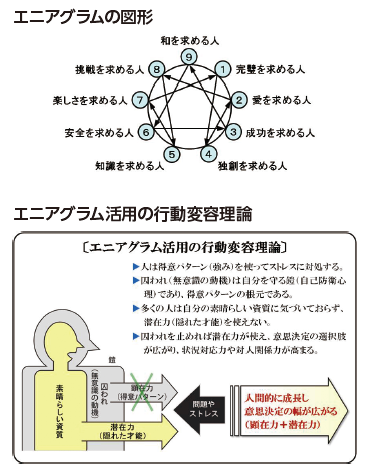

CAP総研の研修の核となっているのは、世界的に知られる人間学のエニアグラムを応用した行動変容理論である。エニアグラムは、人間の行動原理や人間的な成長の方向を解明しているため、行動変容するためのガイドとなる。

「自分流、つまり得意な行動パターンを生む原因となっているのが『囚われ』という無意識の動機です。この潜在心理に気づき、囚われをやめることができれば、すばらしい資質である潜在力を発揮できるようになります。このことを我々は行動変容と呼んでいます。行動を変えるのではなく、その人が持っている潜在的な才能を引き出すことです。エニアグラムでは、心の健全度が上がり、人間的・人格的に成長し、肯定性や受容性が高まるからできることだとされています。その結果、判断の幅が広がり、状況対応力や対人関係力も高まります」(髭氏)

同社の研修では、「パーソナルコンサルティング」と呼ばれる個人面談がセットになっており、ここで講師が、無意識にやっている得意パターンに気づかせ、その人に最適な潜在力を発揮できる方向に動機づけする。さらに、職場での実践を通して、自分流をやめて潜在力を使った効果を肌で実感する。

「例えば、『完璧を求める』という囚われを持ったタイプ1のマネジャーは、細かなことに口うるさく、部下が疲弊しやすい傾向があります。しかし行動変容すると、『自説に固執しない柔軟性を持つ』という潜在力を実践するので、部下がのびのび働くようになります。得意パターンの背後にある囚われを意識できるので、自分の偏った行動に気づけるのです」(横山氏)

冒頭のB課長の場合、『知識を溜め込む』というタイプ5の囚われが、理屈に走る得意パターンを生んでいると気づき、タイプ5の成長方向である『思いでリードする』というすばらしい資質(潜在力)を発揮することができ、部下の主体性を高めたのだ。

行動変容できる3つの理由

CAP総研の研修が行動変容に結びつく理由を整理すると、次の3点を挙げることができる。

①エニアグラムを活用することで、自分が変われない潜在心理が解り、変わるための方法が明らかになる。

②職場での実践体験を通して行動を変えた効果を実感でき、続ける意識が持てる。

③潜在力を使えるようになるため、人格的な成長を感じとれる。

同社では、エニアグラムの理論を応用し、マネジメントの他にも対人関係力、組織活性化など、企業の課題に即したさまざまな研修を提供し、多くの人材の行動変容をサポートしてきた。「一般の研修と違い、内面的な成長をもたらすため、研修後も永く役立ちます」と髭氏。社員の人間力や組織力を高めるうえで、CAP総研は要注目の企業と言えるだろう。

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●株式会社CAP 総研

- ●〒102-0075 東京都千代田区三番町28-6 グラン三番町ビル1F

- ●TEL:03-6272-9370

- ●FAX:03-6272-9371

- ●E-mail:inqtocap@capsk.jp

- ●URL:http://www.capsk.jp/