企業事例 富士通エフ・アイ・ピー 次期幹部社員の選抜と育成 育成重視にシフトした アセスメントセンターの活用法

データセンターを基盤に、クラウド時代のサービス・ソリューションを提供する富士通エフ・アイ・ピー。同社では、次期幹部社員の選抜において、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が提供する「アセスメントセンター」を10年以上にわたり活用している。最近ではさらに、育成を重視した新たな取り組みを始めているという。その背景やアセスメントセンターの特長について、同社の坂井康弘氏、川尻雅之氏、川村祐美氏に聞いた。

坂井康弘氏

富士通エフ・アイ・ピー

人事統括部長(兼)人材開発部長

川尻雅之氏

富士通エフ・アイ・ピー

人材開発部長代理

川村祐美氏

富士通エフ・アイ・ピー

人材開発部

●お問い合わせ先

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

アセスメント事業本部

〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1

東京日本橋タワー

TEL:03-6362-4347

E-mail:ac_pr@jmam.co.jp

URL:http://www.jmam.co.jp/hrm/assess/

選抜から育成重視へ

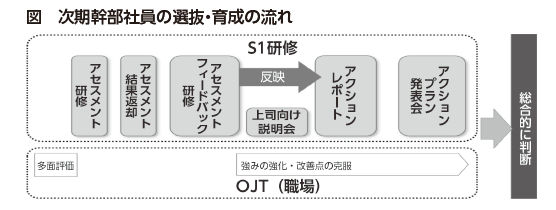

富士通エフ・アイ・ピーの次期幹部社員の選抜は、約半年の研修(S1研修)を通じて行われる。幹部社員候補者は、研修前にまず多面診断を受け、アセスメント研修に臨む(図)。その後、アセスメント結果のフィードバックと研修を受けて自らの強み・改善点を振り返り、アクションレポートに反映。職場実践の中で強みの強化・改善点の克服に取り組み、アクションプランの発表を経て、総合的にマネジャーとしての登用が判断される。

S1研修の冒頭で行っている研修が、JMAMのアセスメントセンターだ。アセスメントセンターとは、マネジメント適性を測る人材アセスメントの技法で、管理者が遭遇する場面を模したシミュレーション演習を通じて、マネジメントスキルのレベルや強み・弱みを評価することができる。富士通エフ・アイ・ピーでは、職場マネジメント場面のケース演習やグループディスカッション、面談ロールプレイングなどを用いて、候補者のマネジメントスキルを把握している。

「社内で優秀かだけではなく、世の中のマネジャーと比較して当社の幹部社員候補者がどういうレベルにあるのか、その確認のために10年以上前になりますが導入しました」(坂井氏)

2015年まで、アセスメントセンターはS1研修の最後に実施していたという。2015年以前は、通信教育から始まり、アクションレポートやアクションプランの発表ごとで選抜を行い、最後にアセスメントセンターを受けて判定という流れだった。それを2016年から、最初にアセスメントセンターを実施するというやり方に変更したのである。その背景について坂井氏は話す。

「以前はアセスメントが最後でしたので、長く使っている間に、審査にパスすることがゴールになってしまっていないかという懸念が出てきました。また、合格不合格に一喜一憂してしまって、アセスメント結果の振り返りや活用が十分にできていないのではないか、という問題意識もありました。そこで、選抜から育成重視へと切り口を変えられないだろうかと考えたのです」

育成重視の新たな取り組み

2016年からの新たな取り組みでは、候補者は研修の最初にアセスメントセンターを受け、自分のマネジメントスキルの現状に向き合うことからスタートする。さらにアセスメントフィードバック研修を行い、結果の見方やマネジャーに求められるスキルをしっかり理解する場も設けている。その後、職場実践の中で強みの強化や改善点をどう克服していくか、その取り組みもS1研修の一環となっている。

「アセスメントセンターを最初に実施することで、マネジャーになるにあたり、まず自分の弱みを直視することができ、その改善方法を候補者自らが、S1研修を通して気づけるようになりました。従来のやり方ですとやはり選抜色が強く、アセスメント結果を能力開発に十分に活用できていなかったと感じています。今では半年間の中で役員、職場の上司を巻き込んで全社でFIPのマネジャーを育成できていると実感があります」(川尻氏)

そうした施策のひとつが、候補者の上司向けの結果説明会だ。

「今年初めて、候補者の上司に対する結果のフィードバックを試験的に実施したんです。すると、上司がより深く部下を理解でき、上司と部下で共通言語ができました。来年からは、上司向け説明会も始めから組み込んで実施することにしています」(川村氏)

上司も、部下の強み・改善点や必要なスキルの内容を理解して関われるため、部下本人に合った関わり方や指導をしやすくなり、より深く部下を知ることにつながっているようだ。

「育成のほうにもっていって、よかったと思っています。アセスメントについて理解してくれる候補者が多かったので、この方向は間違っていないと思います。結果がどう出てくるかはこれからだと思いますが、今の感触はいいですね」(坂井氏)

マネジャーに最も期待することは、人を育て、部下のモチベーションを上げることだと坂井氏は言う。前段階として、マネジャー候補者をどう育て、アセスメントセンターに送り出すかは、日頃のOJTで指導する候補者の上司にかかっている。

「早い段階から、OJTの中でマネジメントスキルを意識して育成してほしいですね。部下を育てる意識を持ってもらえるよう、上司にもさらに働きかけていきたいです」(坂井氏)

アセスメントの効果

最後に、長くアセスメントセンターを活用してきて感じることやアセスメントの効果について聞いた。

「長く選抜で使ってきましたので、候補者はそれに向けて勉強などもしてきて、全体としてベースが上がったと思います。一定程度浸透したところもあるので、これからは育成的に使う次のステージかと思います」(川村氏)

「アセスメントは結果が数値としてデジタルに出てくるので、普段の自分を客観的にとらえ直す良い機会になっているようです。上司が指導するときも、客観的なデータとして明らかなものがあるからこそ本人に気づいてもらいやすいです。それから、今の候補者はフィードバック研修を受けてアセスメントの効果を自分でも理解しているので、いずれ自分の部下が候補者になったときの関わり方は期待できますね」(川尻氏)

「個別の面談などで話を聞くと、アセスメントで初めて気づいたこととか、再認識したこととか、いろいろな受け止めがあるんですが、それを活かそうとしてくれている人が多いんです。それがよかったと思っています。次に向かうステップアップのために、アセスメントは有効だと思います。選抜で使ってきた積み重ねがあるからこそ、こういう気づきを得る土壌ができて、今、育成的に使える段階に入ったのかもしれませんね」(坂井氏)

選抜だけではなく、アセスメントセンターの育成的な活用をさらに進めていく同社の取り組みに、引き続き注目していきたい。

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●株式会社日本能率協会マネジメントセンター アセスメント事業本部

- ●〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

- ●TEL:03-6362-4347

- ●E-mail:ac_pr@jmam.co.jp

- ●URL:http://www.jmam.co.jp/hrm/assess/