企業事例 山崎製パン 「自主独立の協力体制」で ものづくり企業人材としての成長を促す 新入社員むけ通信教育プログラム

ゆるぎない経営基本方針を根幹に、階層別、部門別、個人育成プログラムなど、多角的な研修プログラムを体系化し、人材育成に尽力する山崎製パン。新入社員研修では、約950名が日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の通信教育講座「Newビジネス道PLUS『造』」を毎年、自主的に受講している。同社の社員教育の方針や、社員の主体的な学習を実現する企業文化について、人事本部 人事第二部次長の吉田栄子氏と課長の濵口欣士氏に伺った。

吉田栄子氏

人事本部 人事第二部

次長

濵口欣士氏

人事本部 人事第二部

人材育成課 課長

●お問い合わせ先

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

カスタマーリレーション部

〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1

東京日本橋タワー

TEL:03-6362-4343

FAX:03-6362-4664

E-mail:contact@jmam.co.jp

URL:http://www.jmam.co.jp

育成の根底には経営基本方針

山崎製パンは1948年の設立以来、企業経営を通じた「社会の進展と文化の向上へ寄与することを使命」に、「常に良きものへ向かって絶えず進歩し続けるため」、それぞれの自由な決心で「自主独立の協力体制」をつくることを経営基本方針に掲げてきた。

研修においても、「企業理念に共感できる社員」「企業理念に基づいて行動できる人材」を育てるという一貫した方針を持ち、実践・行動できる社員となるよう、朝礼で唱和したり復習したりする時間を設けているという。

新入社員研修も、経営基本方針への理解を深め、周囲との一体感を醸成することを目的に実施している。チームワークと現業を重視し、入社後の仕事は生産部門であれば製造現場から、営業部門であればルートセールスから始まる。そして現業の経験を経て次のステップへ進む。

各工場には、生産、営業、管理(総務、経理、人事など)の各部門が設置され、一企業のように独立した運営体制を保ちながら、工場同士の協力体制や地域的連携も深い。各事業所が、まさに「自主独立の協力体制」を体現しているのだ。

受講者急増の背景

新入社員の受講率は2011年5%未満から2012年に41.7%と1年で大幅に上昇したものの、当時の教育担当者は、さらなる改善を模索していた。そこで「自ら学ぶ習慣、意識を持てる下地をつくろう」と始まったのが、推奨講座の紹介だ。

推奨は16講座。中でも「Newビジネス道PLUS『造』」は、研修の学習内容を補完することから、現場主体で活用が進んだ。もともと同社では、研修で経営方針を重点的に学んでいるため、仕事の進め方やビジネスマナーの知識を補うには「Newビジネス道PLUS『造』」が効果的だったのだ。

同講座では、生産・製造業に携わる人が「ものづくりの基本」を理解し、必要な意識や態度、考え方を身につけることをねらいとしている。

ものづくりの仕事やカイゼン活動の基本から、職場でのコミュニケーション、工場で使用する文書のマナー、報・連・相のコツなどを、ケーススタディやチェックリストを活用しながら、具体的に学べる。

同講座の受講率が上昇したきっかけは、2012年に人材育成課が新入社員以外も含めて通信教育の全般的な推進活動を始めたことだ。具体的には、本社担当者の発案で各事業所で定期的におこなうフォロー研修の補完ツールとして「Newビジネス道PLUS『造』」の学習を振り返る問題集や、パワーポイント資料を提供。それを機に、自主的なテキスト活用が始まり、ある工場に配属された新入社員全員が受講した実績が認められ、他工場にも波及した。

そして2016年、山崎製パンでは新入社員むけ通信教育を「Newビジネス道PLUS『造』」に一本化した。

人事本部 人事第二部 人材育成課課長の濵口欣士氏は、「製造業むけの内容が当社に合っていたのと、基礎的な内容の分かりやすさが評価されました」とその背景を説明する。

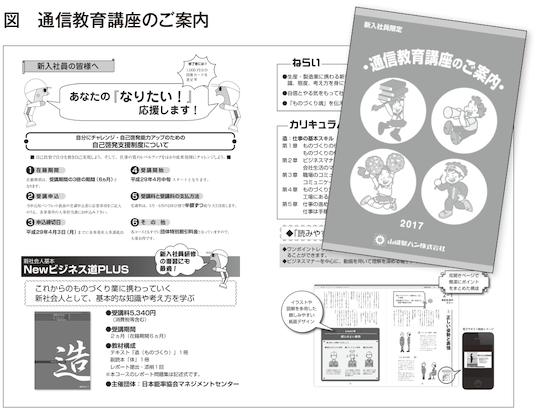

本部の人事担当者は講座の受講率をさらに高めるため、講座の特徴をまとめた受講促進のリーフレットを毎年作成し、新入社員に配付しているという力の入れようだ。イラストや図解を多用した親しみやすい紙面デザインや、スマホに表示できる電子テキストの紹介など、PRポイントを入社したての若手社員にも分かりやすく伝えている(図)。

継続的に学びやすい体制づくりへ

同社では、新入社員に限らず全社員への学びとして通信教育を活用した自己啓発支援制度が充実している。また、通信教育は社員が自費で学ぶため、会社と労働組合からそれぞれ補助を出し、労使一体で、より学びやすい体制を支援している。

さらに受講期間に応じて、テーマパーク入場券やカタログギフトをもらえるスタンプカードも導入。また、複数人で同じ講座に申し込み、共に受講・修了をめざすグループ受講制度も学習者の励みになっている。

そして注目すべきは、現場での濃密なコミュニケーションが社員相互の学びを促進している点だ。現場責任者の中には、個別に声掛けして受講を促し、受講途中で進捗確認の手紙を出す人もいるというから驚きだ。

人事本部 人事第二部 次長の吉田栄子氏も、現場での自主性を活かした取り組みが通信教育の受講拡大の一端を担っていると説明する。

「『Newビジネス道PLUS『造』』の受講率向上も、本部発信ではなく、現場のアイデアがきっかけです。工場の責任者は若い社員に親心のような思い入れを持って、接していますからね」

工場では新入社員全員が寮生活を経験することに加え、高卒の新入社員が20歳を迎えると、工場ごとに正装して成人式を行う。日頃の親密な関係が、自主的な学習を支援する風土を醸成していることは間違いない。目下の課題は、修了率の向上と受講希望者のさらなる拡大だ。

今後も同社では研修と通信教育を相互に活用し、入社直後から「学ぶ意識づけ」を促進する取り組みをより一層、活発化していく方針だ。

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●株式会社日本能率協会マネジメントセンター カスタマーリレーション部

- ●〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

- ●TEL:03-6362-4343

- ●FAX:03-6362-4664

- ●E-mail:contact@jmam.co.jp

- ●URL:http://www.jmam.co.jp