ライフワークス 誌上×対談「女性活躍推進」これからの課題とは

2016年4月に女性活躍推進法が施行され、企業における女性活躍推進の取り組みは新たなフェーズに入ったと言える。

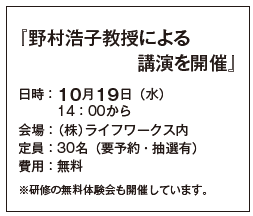

そこで、取り組みの現状や、これからの女性活躍の課題などについて、働く女性に関する豊富な取材経験を持つ、淑徳大学人文学部教授の野村浩子氏と、ライフワークス取締役の藤田香織氏が語り合った。

野村浩子氏

お茶の水女子大学卒業。就職情報会社を経て、1988 年日経ホーム出版社「日経アントロポス」創刊チームに加わる。その後「日経WOMAN」編集長、「日経EW」編集長、日本経済新聞社編集委員などを歴任。2014 年より現職。

藤田香織氏

リクルート勤務を経て、2000 年ライフワークス設立に参加。現在はコンサルタントとして約70社を担当し、ミドル・シニア社員のキャリア開発や、女性活躍推進、ダイバーシティなどの課題解決を支援。

お問い合わせ先

株式会社ライフワークス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7

虎ノ門36 森ビル10F

TEL:03-5777-1400

FAX:03-5777-1401

E-Mail:seminar@lifeworks.co.jp

URL:www.lifeworks.co.jp

女性活躍推進は「Why?」から「How?」へ

藤田

女性活躍推進の現状について、どのように捉えていますか。

野村

2013年春に安倍政権が「女性活躍推進」を掲げてから3年がたちました。この間に女性活躍を推進する理由として、労働人口が減っていくために女性の働き手が必要になることや、女性をはじめとする多様な人材が活躍することでイノベーションが生まれ、多様化する市場にも対応できる、といったことは共有されつつあります。現在は、「Why?」から「How?」のフェーズ、つまり各企業が成功事例やノウハウを共有しながら取り組みを模索している段階にあると考えています。

企業の取り組みを後押しするために、国が採ってきた方法が「見える化」です。女性活躍推進法でも、行動計画を策定し、最低3つのデータを公表することになっています。また、有価証券報告書に女性役員比率の記載の義務づけ、なでしこ銘柄の選定、ダイバーシティ経営企業100選の発表など、さまざまな方向で見える化を進めています。

藤田

各社の行動計画は厚労省のサイトで閲覧することができ、学生が就職先を選ぶうえでも1つの指標になっていると感じます。

野村

女性活躍推進の優良企業を認定する制度である「えるぼし」も、子育てサポート企業を認定する「くるみん」と同様に、企業が認定を取得するために努力することが、優秀な人材の採用にもつながるという好循環を生むことを期待しています。

「マミー・トラック」に陥る女性社員が増えている

藤田

こうした現状において、どのような課題があるとお考えですか。

野村

女性活躍推進には、「仕事と私生活の両立支援」と「キャリア形成支援」の2つの軸が必要です。両立支援については、次世代育成支援対策推進法による働きかけもあり、大手企業を中心に制度が充実しています。その一方で、キャリア形成支援が遅れてしまったために、仕事と子育ての両立はできるものの、キャリア形成ができない「マミー・トラック」に陥る女性社員が増えたことが、大きな課題だと考えています。

その顕著な例が、昨年話題になった資生堂のケースです。子育てにやさしい会社として知られる同社では、約1万人の美容部員のうちの1割が、子育てのために短時間勤務を選んでいました。その結果、忙しい夕方や土日の勤務をその他の社員がカバーしなければならず、不公平感が生じると同時に、子育て中の社員のキャリア形成にも支障が出てきました。そこで、子育て中でも可能な限り夕方や土日に勤務するように促したところ、ネット上で賛否両論がわき起こりました。しかし私は、この会社の取り組みは間違っていないと思います。他の企業も、子育てと両立させながら、本人のキャリア形成につながるような働き方を探る必要があると思います。

藤田

当社でも同様の課題をよく耳にします。育児のために短時間勤務を選ぶ社員が増えていけば、職場は回らなくなってしまいます。そこで、「短時間勤務からフルタイムに戻って、自分のキャリアを積み上げていこう」というメッセージを伝える研修を行っています。メッセージを伝えると、それまで短時間勤務の制度を使うのが当たり前だと思っていた女性社員も、それだけではないということに気づくことができます。

野村

日本人は真面目ですから、制度があると、それを取得しなければいけないと考える傾向があります。上司も、つい取らせてあげないといけないと考えてしまう。だから逆に、そうではないということを研修しなければならないわけですね。

藤田

上司が配慮しすぎるあまり、簡単な仕事しか与えられず、優秀な女性社員がかえってやる気をなくしたり、会社を辞めたりしてしまうケースもあります。優秀な人材を社内で活かすには、管理職の接し方が重要だと感じます。

野村

シカゴ大学の山口一男教授は、職場で男女の格差が生まれる要因として「採用」「経験」「評価」「昇進」の4つを挙げています。今、女性の採用はかなり進み、評価・昇進も女性管理職比率でウォッチされるようになりました。一番のネックは、分かりにくい経験の部分で、ここで大きな差が開くのだと思います。上司の「良かれ」と思っての配慮は、経験をさせないことになります。経験できなければ評価もされない、評価されなければ昇進もない、という悪循環に陥ってしまいます。

藤田

その点を課題として認識している企業では、女性が20代のうちに、海外勤務など負荷のかかる仕事を男性よりも優先的に経験させ、早めに成長を促しておく、という取り組みも見られます。

野村

それは先進的ですね。早い段階で経験を積ませることで、出産・育児で一時的に職場を離れても「あの面白い経験があったから、大変かもしれないけど、また戻りたい」と思わせる、ということですね。

藤田

研修も、育休から復帰するタイミングだけでなく、産休に入る前に、あえて本人と上司を呼んで、産休・育休後のキャリア形成について研修を行う会社も出てきました。また、今年の春以降は、女性向けよりも、管理職向けに「女性部下をどう引き上げていくか」をテーマにした研修の相談が増えています。

男女問わず「働き方改革」が必要

野村

一方、両立支援についても課題があります。それは、子育て中の女性だけでなく、職場にいる誰もが長時間労働を是正して、ワークライフバランスを実現していかなければならない、ということです。育児中の女性が、周りが残業しているのに1人だけ早く帰らなくてはならず、いたたまれない気持ちになり、職場にいるのが辛くなってやめてしまうという話をよく聞きます。男女問わず働き方改革を進めていかない限り、女性活躍は進まないでしょう。

働き方改革を支えるのはITです。在宅ワークをはじめ、時間や場所に縛られない、フレキシブルな働き方を支える仕組みを、ITを使ってどう構築するかも、今後の課題と言えるでしょう。

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●株式会社ライフワークス

- ●〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36 森ビル10F

- ●TEL:03-5777-1400

- ●FAX:03-5777-1401

- ●E-Mail:seminar@lifeworks.co.jp

- ●URL:www.lifeworks.co.jp