ライフワークス 誌上×対談 ミドル・シニア社員がキャリアを構築するには

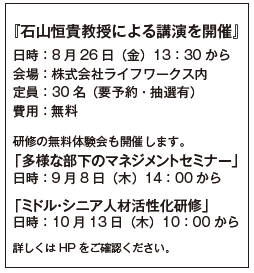

企業のボリュームゾーンであるミドル・シニア社員が活躍するには、この層がいかにキャリアを築けるかが鍵となる。ミドル・シニア層のキャリア構築における課題や対応の方向性などについて、「キャリア権」の研究で知られる法政大学大学院政策創造研究科教授の石山恒貴氏と、ライフワークス事業企画室長の野村圭司氏が語り合った。

石山恒貴氏

石山恒貴氏一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科政策創造専攻博士後期課程修了、博士(政策学)。電機メーカー、医療系企業執行役員等を経て現職。

野村圭司氏

野村圭司氏総合人材サービス会社、採用・人材育成会社などを経て、ライフワークス入社。ミドル・シニア人材のキャリア自律やダイバーシティ推進コンサルティング業務及び事業戦略を担当。米国CCE, Inc.認定 GCDF-Japan キャリアカウンセラー。 お問い合わせ先

株式会社ライフワークス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7

虎ノ門36 森ビル10F

TEL:03-5777-1400

FAX:03-5777-1401

E-mail:seminar@lifeworks.co.jp

URL:https://www.lifeworks.co.jp/

割合が増えるシニア層を戦力化する発想を

野村

最近の日本企業には、人事の仕組みを年功的な処遇から、年齢にとらわれず、役割の大きさや貢献度合いによって処遇を決める役割等級制度などに転換する傾向が見られます。こうした動きは、ミドル・シニアの方々にとってどのような意味を持つと思われますか。

石山

役割等級制度に転換したといっても、実質的には職能型からさほど変わっていない面があるのではないでしょうか。役割等級を導入しても、職能的な運用は可能です。本当の意味で役割等級にすると、従来のように社員を自由に異動させることが難しくなるので、企業に好まれない部分があると思います。そもそも、本当に役割等級が機能していれば、役職定年や定年再雇用の際に、一律に賃金を下げることはなくなるはずです。貢献度と賃金の乖離が生じていなければ、一律に下げる必要はありませんから。

貢献度に関係なく、一律に賃金を下げられてしまうと、「今までの自分の貢献は何だったのか」「会社に裏切られた」という気持ちが強くなり、働く意欲が低下する可能性が強まります。それだけに、ミドル・シニア社員に役割等級をいかに適用していくか、企業は真剣に考える時期に来ていると思います。

野村

65歳定年制や65歳の再雇用制度の動きが見られるなど、キャリアの時間軸が伸びつつある中で、年齢で一律に賃金を下げてしまうやり方には問題がありますね。

石山

元気な高齢者が増えている中で、今後は70歳や80歳になっても働きたい人が増えてきます。そうすると、45歳や50歳で成長が止まってしまうのはもったいないことです。そうならないためには、個人がキャリアの時間軸を再定義して、70歳や80歳まで見据えて継続的に成長していこうとすることが大切です。それと同時に、組織側のキャリアの時間軸も見直す必要があります。今後、シニア層の占める割合がますます高まる中で、会社の戦力として活用しないのは大きな問題です。シニア層を戦力化するために、いかに動機づけしてもらうか。そこに焦点を合わせて人事制度を変えていくような発想があっても良いくらいです。

若年層は「人事権」シニア層は「キャリア権」

石山

例えば、新卒で採用して一から育てていくという従来の仕組みには一定の効果がありますので、新卒から一定の年齢(30代~40代)までは従来の職能に応じた制度のまま、それより上の層は役割等級に変えて、貢献度と処遇を一致させることが考えられます。

野村

先生は「人事権」と「キャリア権」という考え方を提唱されていますが、一定の年齢までは人事権で対応し、それ以降はキャリア権を重視するということですね。

石山

若いうちは会社の人事権によってさまざまな職場を経験し、予期しない仕事を与えられながら成長していく。そしてミドル・シニア層になったら、会社に自らの役割を提案して、自らの専門性を発揮していくのです。そのような仕組みをつくれば、ミドル・シニア社員の意欲も高まります。ただし、その役割提案に会社が対応していくには、それなりの手間がかかります。

野村

ミドル・シニア層が自らの役割をつくり、キャリアの実現を図っていくことを私たちは「役割創造」と定義していますが、それを会社がどう受け入れるかは確かに課題です。

石山

個々の役割創造のためには、個人と上司・会社の認識をすり合わせるという手間がかかるのですが、実はそこに一番の価値があるのです。すり合わせをしない典型的な例が、形骸化した目標管理制度です。今、欧米のグローバル企業の間では、形骸化した目標管理制度や相対評価を廃止する動きが出てきています。日本でも、素晴らしい会社では、上司が部下のことをよく見て声かけをしています。そうした“お節介文化”のある会社ほど、シニアと若者がうまく共存している傾向があります。

※キャリア権:働く人々が意欲と能力に応じて希望する仕事を選択し、職業生活を通じて幸福を追求する権利。

シニアを活かす制度づくりは時代の変化を先取りする好機

野村

上司が年下のケースが職場に増えてくると、コミュニケーションが阻害される難しさもありますよね。

石山

リーダーシップの観点から言えば、コミュニケーションがとりづらい人とチームを組んだほうがリーダーとして成長できますから、上司は自分のリーダーシップの課題として積極的に臨むべきでしょう。

また、役職へのこだわりが強い上意下達の会社は、シニアと若者が共存しにくい傾向があります。シニアと若者がうまく共存している会社の多くは、社内での呼び方が「さん」付けで、あまり役職に重きを置いていません。上下関係が比較的フラットな分、立場が逆転しても大きな問題にならないのです。

野村

そういう意味では、会社は階層的なマネジメントから脱却する必要がありますし、個人としても、役職を必要以上に重視せず、むしろ専門性を高めていくことに意識を向けたほうが良いですね。

石山

専門性についても、あまり難しく考えず、自分がやりたいこと、あるいは楽しくやれること、という視点で探すのが良いと思います。一方で会社は、個人の強みや専門性を伸ばすための支援をする仕組みに変えていくことが重要です。ミドル・シニア社員のキャリアは、個人と組織の共同作業がうまくいって、初めて出来上がるものだと思います。

野村

最後に、このテーマに取り組む人事の方々にメッセージをお願いします。

石山

人事の方々にとって、ミドル・シニアのキャリアは重いテーマだと思いますが、「できれば避けたい問題」と捉えるか、「時代の変化を先取りするチャンス」と捉えるかで、見方は変わってきます。私は、世界で最もはやく高齢化が進んでいる日本で、最先端の制度をつくるチャンスだと思います。ぜひ日本全体で、世界に発信できるような新たな仕組みをつくり上げていきましょう。

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●株式会社ライフワークス

- ●〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36 森ビル10F

- ●TEL:03-5777-1400

- ●FAX:03-5777-1401

- ●E-mail:seminar@lifeworks.co.jp

- ●URL:https://www.lifeworks.co.jp/