一人ひとりのレベルに合わせて隙間時間で学べる「公文式日本語」を 外国人人材の育成に活用してほしい

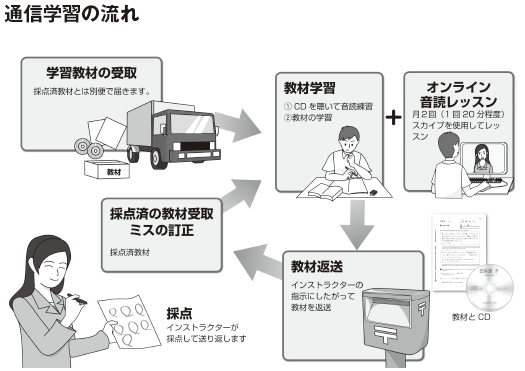

日本企業のグローバル化が進展する中、海外で採用されて日本国内に勤務する外国人従業員が増えている。その中には、十分な日本語力を持たずに来日する従業員も少なくない。そこで、日本語力のレベルが一人ひとり異なる従業員に、日本語を効果的に習得させる方法として注目されているのが、公文教育研究会の「公文式日本語学習」である。教室での一斉授業とは異なり、教材による自学自習と担当インストラクターによる指導を組み合わせた「通信学習」方式が、導入企業から高く評価されている。

大野順弘 氏

大野順弘 氏日本語事業部 次長

山内達男 氏

日本語事業部

日本語チーム リーダー

●お問い合わせ先

公文教育研究会

〒108-0074

東京都港区高輪4-10-18 京急第1 ビル12F

TEL:03-6836-0046

FAX:03-6836-0267

E-mail:japanese@kumon.co.jp

URL:http://www.kumon.ne.jp/jpn

世界に認められたKUMON

子どもを対象とした学習教室として広く知られているKUMON。1958年の創業以来、KUMONで学ぶ人は世界48カ国、400万人以上に及んでいる。公文式学習の特長について、日本語事業部次長の大野順弘氏は次のように話す。

「問題の解き方を教わるのではなく、自分の力で問題を解き進めるのが公文式学習法です。まず、学習者が楽にできるところから学び始め、少しずつ難易度を上げながら、着実に身につけていくことができます」

同社は、公文式学習の実践で培った教材開発のノウハウと指導技術を活かし、1984年から外国人を対象とした日本語学習にも取り組んできた。長らく教室で学ぶスタイルをメインに提供してきたが、2010年以降、通信学習とスカイプによるオンライン音読レッスンを組み合わせたプログラムを確立、企業内人材育成のためのサービス提供を開始した。

「働きながら日本語を学びたいという社会人の場合、教室のように時間や場所の制約があっては、学びたくても学べないケースが多い。そこで現在は、教室に通わなくても、好きな時間に好きな場所で学習できる通信学習をメインに、企業のお客様向けのサービスを提供しています」(大野氏)

学ぶ意欲を高めるサポート

公文式日本語学習の特長は、一人ひとりの日本語力に合わせたカリキュラムを提供できるところにある。日本語力のレベルや学習の進み方は、人によって異なる。そこで、最初に学力診断テストを行い、入門から上級まで15レベルに分かれた教材の中から適切な教材が決定され、学習は自分のペースで進めることができる。学習方法は、プリント教材とCDを使った自習が基本。学習者はCDを聴きながらプリント教材を学習し、「読む・書く・聴く」力を養う。

さらにもう1つの特長として、学習者一人ひとりに担当インストラクターがつくことが挙げられる。月に1~2回、インストラクターに学習済みのプリント教材を郵送すると、採点・アドバイスをして返送される。さらに、スカイプを利用した月2回の「online音読レッスン」(1回約20分)があり、先生の前で音読し、読み方や発音を確認する。担当インストラクターの存在について、日本語事業部 日本語チーム リーダーの山内達男氏はこう話す。

「担当インストラクターは、教材の採点・アドバイスはもちろんのこと、学習の進捗状況を把握し、時には励ましながら、学習者の学ぶ意欲を高めるサポートを行います。学習者に任せきりにするのではなく、インストラクターによるケアやフォローを組み合わせることによって、高い学習効果が期待できます」

企業の活用事例

公文式日本語学習を活用する企業の事例を2つ紹介しよう。

・事例①:新入社員教育での活用

世界各地で産業プラントの設計・建設などを担う東洋エンジニアリング。日本本社では、以前は日本の大学で学んだ、日本語の堪能な外国人学生を採用していたが、優秀なエンジニアをより多く確保するため、2年前から、海外から直接採用するようになった。日本語力が低くても、業務は英語で行うため支障はない。しかし、日本での生活では、日本語ができないと不便なことが少なくない。日本語ができないことがストレスになり、仕事に悪影響を及ぼしたり、離職して帰国してしまう可能性もある。そこで同社人事部では、仕事を続けながら、日常生活に困らないレベルの日本語を身につけられる方法として、公文式日本語学習を採用した。

初めて中国から直接採用した社員に学習を勧めたところ、仕事が忙しい中、通勤時間や帰宅後の時間を利用して着実に学習を行い、1年間で日本語能力試験のN2に合格するレベルに上達した。また、翌年は7名の外国人の新入社員を採用したが、日本語力のレベルがバラバラだったにもかかわらず、一人ひとりに適した教材で学ぶことができ、高い評価を得ている。

またこの他にも、あるIT系企業では、海外で新卒採用した学生に対する来日前の内定者教育として公文式日本語学習を活用するケースも出てきている。

・事例②:教室での実施

公文式日本語学習の企業内活用は通信学習が中心だが、自社の研修施設に教室を設けて実施するケースもある。

トヨタグループのA社では、東南アジア各地の工場に勤務する現地のコア人材に対して、日本の研修所で一定期間、さまざまな研修を実施している。その一環として、上司とのコミュニケーションに必要となる日本語の研修も行っている。従来は教室での一斉授業を行っていたが、一人ひとりのレベルにマッチした学習ができないことが課題となっていた。そこで、人事部の担当者3人が公文式インストラクターの養成研修を受講し、自社の研修所で公文式日本語学習のクラスを設けて、10人前後の学習者に対して自らインストラクターとして指導を行っている。

「『各国のキーとなる人材とかかわって信頼関係を築きたい』というご担当者のお考えと公文式学習法が合致したケースと言えます。一人ひとりのレベルに適した学習・指導ができる点を、高く評価いただいています」(山内氏)

本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕

- ●公文教育研究会

- ●〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 京急第1 ビル12F

- ●TEL:03-6836-0046

- ●FAX:03-6836-0267

- ●E-mail:japanese@kumon.co.jp

- ●URL:http://www.kumon.ne.jp/jpn